こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【東洲斎写楽】

をクリックお願いします。

写楽の評価は逆輸入型だった

西洋では江戸時代から日本産の陶磁器が輸入されていました。

日本から船便で送る際、陶磁器をそのまま送れば破損してしまう。それを防ぐため包装資材として用いられたのが浮世絵でした。

つまり期せずして浮世絵もヨーロッパへ輸出されていたわけで、現地でその存在に気づいた西洋人たちの中に魅了される者が出てきて、いつしかコレクターまで出現するようになったのです。

幕末を経て明治時代になると、外国人による大量買い付けも始まります。

大量生産されていた浮世絵は、明治維新で大打撃を受けた江戸近郊で安価で流通していた。

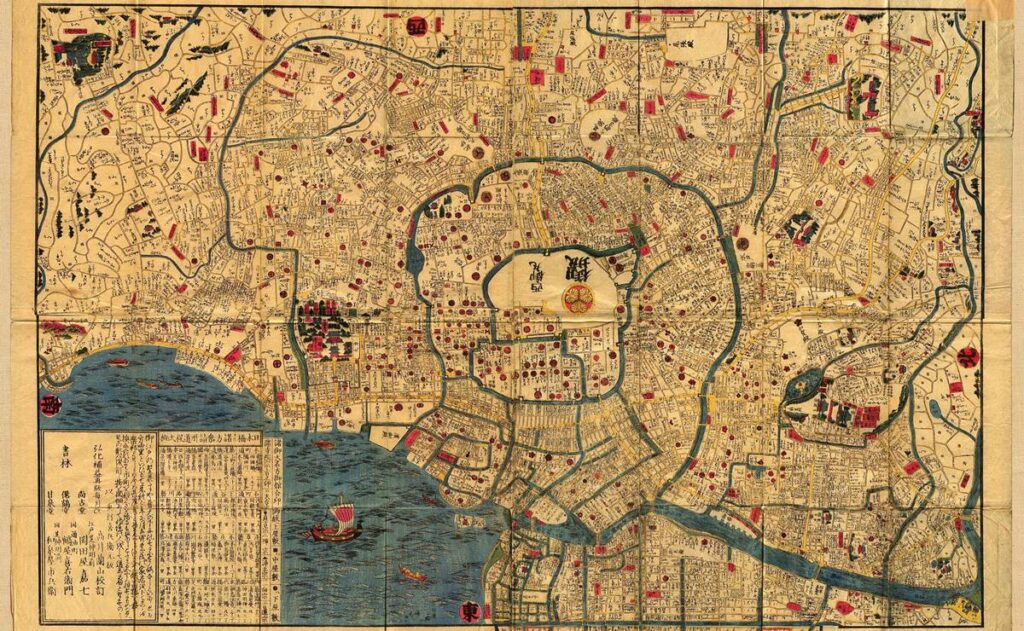

弘化年間(1844~1848年)の江戸/wikipediaより引用

言うなれば雑誌のグラビアやアイドルカレンダーのようなものであり、それが次々に売れてゆく様子は江戸っ子にとって不思議なことでした。

金に困っていた当時の人々は、こうした外国人に浮世絵を持ち込み、買い取ってもらいます。

文化財で芸術作品だなんて認識もされないまま、大量の作品が海を越えていったんですね。

その中に、東洲斎写楽の作品もありました。

江戸ではさして人気もなく消えていった絵師ですから、なんら意識されることなく、持ち出されていったことでしょう。

しかし、写楽の作品は、海を越えて評価が高まってゆきます。

決定打は、明治43年(1910年)にドイツ人の東洋美術研究者であるユリウス・クルトが著した『Sharaku』でした。

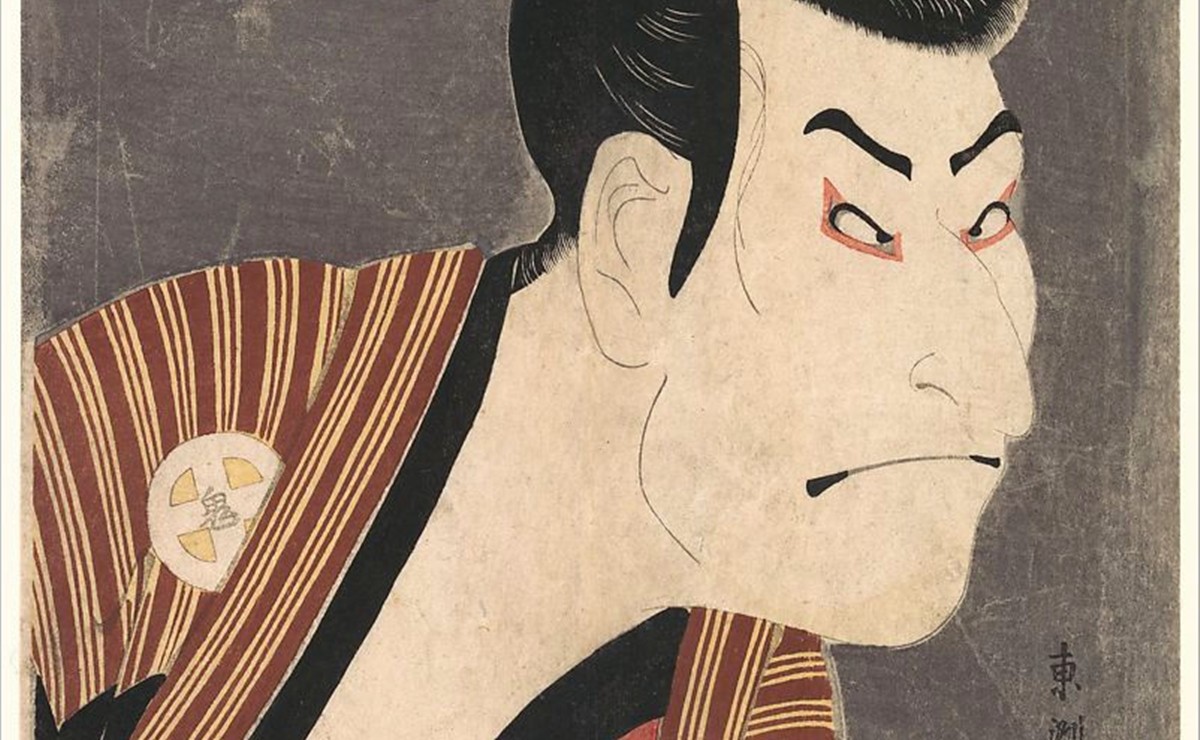

東洲斎写楽『三代目澤村宗十郎の大岸蔵人』/wikipediaより引用

写楽への熱気は、時代も関係しているのでしょう。

明治末期は【日露戦争】もあり、世界の目が新星のような日本に注がれていた頃です。

日本にも世界に匹敵する画家がいたという願望は甘美なもの――そのせいか、ユリウス・クルトの伝記を大仰に考える日本人も出てきます。

「レンブラントやベラスケスと並べ、写楽こそ世界三大肖像画家だとして紹介された」とする俗説すら出ました。実際にそんな記述は該当書にはなく、後世の誰かしらによる創作です。

ちなみに本書でも、写楽の正体は斎藤十郎兵衛だと記されているのに、こんなこじつけが出てきます。

「これほどの天才絵師だ、きっと凄い正体があるに決まっている!」

要するに、妄想と願望ゆえに、かえって正体が歪められ、わからなくなっていったのです。

そうした願望からあえて距離を置き、東洲斎写楽が活動した江戸の世情をふまえ、その意義を考えてゆかねば見えぬものも出てくるでしょう。

寛政の改革ーー江戸のエンタメビジネスが変わるとき

浮世絵とは、極めて近代的な出版業の産物といえます。

同時代のヨーロッパでは、画家が王や皇帝の肖像画を描く。

清では文人が自らの精神性を昇華させた絵を描く。

そんな時代に、江戸という大都市では、庶民のニーズに応じるための安価な浮世絵が出回りました。

大量印刷ができるとなると、版元が売り捌くことを主眼にして作品を生み出しますので、いかに絵師が天才であろうとも、版元や顧客のニーズに合致しなければどうにもなりません。

幕府お抱えの狩野派絵師。

実家が裕福なため、弟に家業を任せてやりたいことに没頭できた伊藤若冲(1716-1800)など少数例外の存在。

伊藤若冲『紫陽花双鶏図』/wikipediaより引用

写楽もまた、売上にはシビアな商業出版に身を置いた人物です。

写楽を考察するには、彼を抱え込み売り出した蔦屋重三郎の意図や、時代背景を追わねば理解は難しくなるでしょう。

江戸時代も折り返し地点を過ぎると、田沼意次の重商主義時代を迎え、江戸っ子が開放的な気分を味わった後、松平定信主導の政治が行われます。

松平定信/wikipediaより引用

当初は期待されながら、いざ始まればキツい締付けが続き、江戸っ子たちの大不評となる寛政の改革――その治世での暗い世相を示す、以下の狂歌はあまりに有名でしょう。

白河の清きに魚の すみかねて 元の濁りの 田沼こひしき

白河(白河藩主であった松平定信のこと)の清らかな水には魚も参ってしまう。濁っていた田沼の水が恋しい。

世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜も寝られず

世の中で蚊ほどうるさいものはない。「ぶんぶ」(=文武)と飛び回って夜も寝られない。

江戸っ子、特に女性が熱狂的に推し活に励む最大手「江戸三座」こと中村・市村・森田は取り締まりに屈し、ついに興行を取りやめてしまいます。

文筆業にも害は及びました。

蔦屋重三郎のもとで活躍していた戯作者・山東京伝は、迫害に耐えかね、蔦屋の元で【洒落本】を書くことを断念しています。

役者絵がブルーオーシャンとなった時代

起死回生の策として、蔦屋重三郎が世に送り出した絵師が喜多川歌麿でした。

ライバル・鳥文斎栄之の描いた喜多川歌麿/wikipediaより引用

まだ売れっ子というには早い喜多川歌麿を売り出し、当時の売れ筋とは異なる【美人画】を世に送り出すことにします。

この売り出し戦略は慎重かつ堅実でした。当時隆盛を誇っていた【狂歌】の文壇でのデビューを飾らせていたのです。

美麗な挿絵付きの【狂歌本】は、江戸の文人ネットワークで話題の俎上に登りつつありました。満を持して、誰も見たことのない歌麿の【美人画】は世に送り出されたのです。

すると歌麿の【美人画】は一世を風靡。喜多川歌麿こそまさしく、当代一の絵師となりました。

次なるトレンドはどう生み出すべきか?

浮世絵の定番ジャンルは、歌舞伎役者のブロマイドともいうべき【役者絵】です。

売れ筋であるだけに、歌舞伎座ともタイアップしており、流通ルートは確定していましたが、「江戸三座」が興行をとりやめたことで、新規参入の道筋が見えてきました。

当時の【役者絵】は、勝川派が主流です。

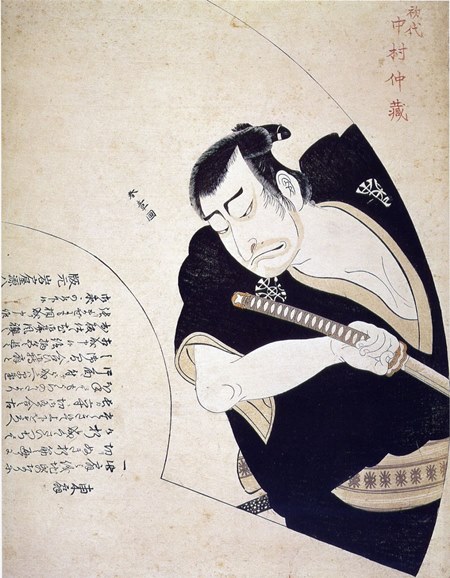

『初代中村仲蔵の斧定九郎』勝川春章/wikipediaより引用

しかし、勝川春章は逝去。春好は中風で右手が麻痺。春英が勝川派を支えていました。

春朗という弟子は、寛政6年(1794年)というこの時期に勝川派と袂を分かちました。この春朗こそ、のちの葛飾北斎となります。

この離脱時期のせいか、「東洲斎写楽=葛飾北斎説」もありますが、信憑性があるものとはされておりません。

このように、最大ジャンルともいえる【役者絵】は、ぽっかりと穴が空いたような状態に陥ったのです。

突如出現したブルーオーシャンに入り込む版元と役者は誰なのか?

喜多川歌麿という前例のある蔦屋重三郎が、そのブルーオーシャンを狙うのは当然の帰結でしょう。

東洲斎写楽を彗星のようにデビューさせてスター絵師にしてやろう!

同じようなことを考えたのは蔦屋だけではありませんでした。

※続きは【次のページへ】をclick!