戦国最強の武将と囁かれる本多忠勝をはじめ、井伊直政、榊原康政、酒井忠次の四名は【徳川四天王】と呼ばれたりします。

文字通り、徳川家康の躍進を支えたベスト4というワケですが、徳川には他にも「十六将」とか「二十将」あるいは「二十四将」から「二十八将」なんて顕彰まであったりします。

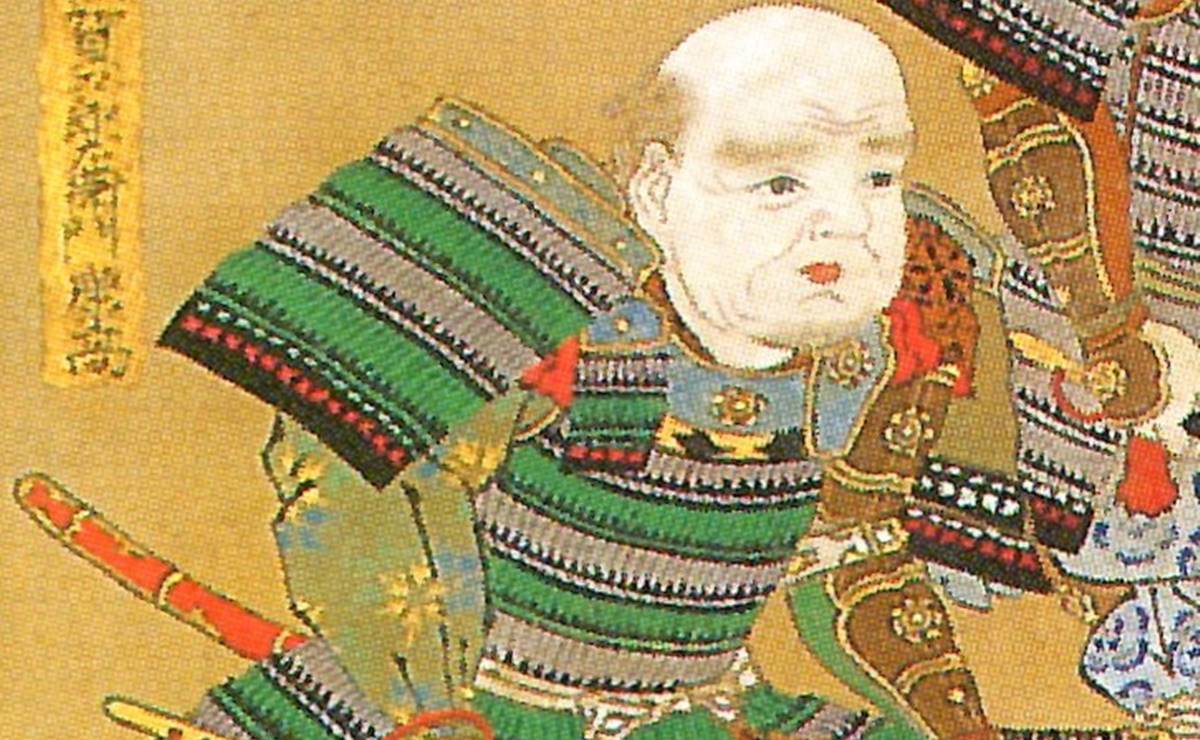

今回注目したいのは、ベスト16には入れない、されどベスト20以降なら確実に名を連ねるであろう――大須賀康高です。

この大須賀康高、知名度は低いながら、精強な武田軍を相手に奮戦を続け、その功績はベスト16にも負けないものと言えます。

天正17年(1589年)6月23日が命日。

本稿でその生涯を振り返ってみましょう。

大須賀康高/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

四天王の一人・榊原康政は娘婿

大須賀康高の生まれは大永七年(1527年)。

徳川四天王筆頭の酒井忠次とは同い年で、徳川家康から見ると15歳の年長でした。

地元は三河額田郡洞村(愛知県岡崎市)で、前半生においては松平氏の家臣である酒井忠尚に仕えていました。

つまり家康からみると陪臣(家臣の家臣)になりますね。

しかし永禄六年(1563年)に、その酒井忠尚が家康に背いたため、康高は忠尚から離反。

娘婿だった榊原康政とともに、直接、家康の家臣となりました。

これまた四天王の一人・榊原康政が義理の息子だったんですね。

榊原康政/wikipediaより引用

さすが徳川二十神将の一人に数えられるだけあって地縁・血縁はしっかりしている印象。

実際、徳川家の主だった合戦に大体参加しています。

一覧にするとこんな感じです。

ご覧の通り、名だたる戦いばかりですね。

上記の戦で目立ったエピソードはありませんが、康高には高天神城周辺での活躍が今に伝わっています。

天正二年(1574年)から始まった、いわゆる【第一次高天神城の戦い】です。

高天神城の戦い

高天神城は武田・徳川の境目にあり、絶えず両者の間で激しい攻防線が繰り広げられていました。

当初、大須賀康高は城主の小笠原信興らと共に高天神城を守っていて、このときは家康からの援軍が望めませんでした。

というのも、天正二年はじめに上杉輝虎(上杉謙信)から徳川氏へ

「ウチは西上野から武田領を攻めるんで、織田家や徳川家もよろしく」(超訳)

という連絡が来ており、家康は上杉軍の動きを意識して駿河へ攻め込んでいました。

しかし、武田勝頼がその裏を突くような形で1574年(天正2年)5月、徳川領である遠江へ侵攻してきたのです。

高天神城は”かつて信玄が攻め入って攻略しきれなかった城”でもあります。

代替わりしたばかりの勝頼にとっては「ここを取れば士気が上がるし、自分の能力も証明できる」というところ。

もちろん康高らも譲るわけにはいきませんし、以下の復元図をご覧いただいてご想像通り、

高天神城図photo by お城野郎!

この城も非常に堅強な城として知られていました。

援軍が来ない籠城戦は、希望のない戦いであり、通常ならすぐに落ちてしまう場面です。

しかし彼等は粘ります。

2ヶ月粘って、最終的には開城・降伏を選びましたが、長期間に渡って武田軍を釘付けにしたのですからまずまずの戦果でしょう。

勝頼は康高らを丁重に扱い、徳川方へ帰参することも許しました。

※続きは【次のページへ】をclick!