日本史で受験生泣かせなのが文化史。

◯◯寺だの、◯◯仏像だの、興味がなければほとんど見分けもつかず、涙ながらに覚えようとして、あえなく撃沈する者も多い。

しかーし!

文化の陰に人の思いあり。

一歩踏み込めば、そこは人間臭く、生臭く、面白い一面もまた見えてくるというもので。大人になってあらためて振り返ってみると、これが意外とオモシロい。

今回は、飛鳥文化。早速、スポットを当ててみよう!

第10話、スタート!!!

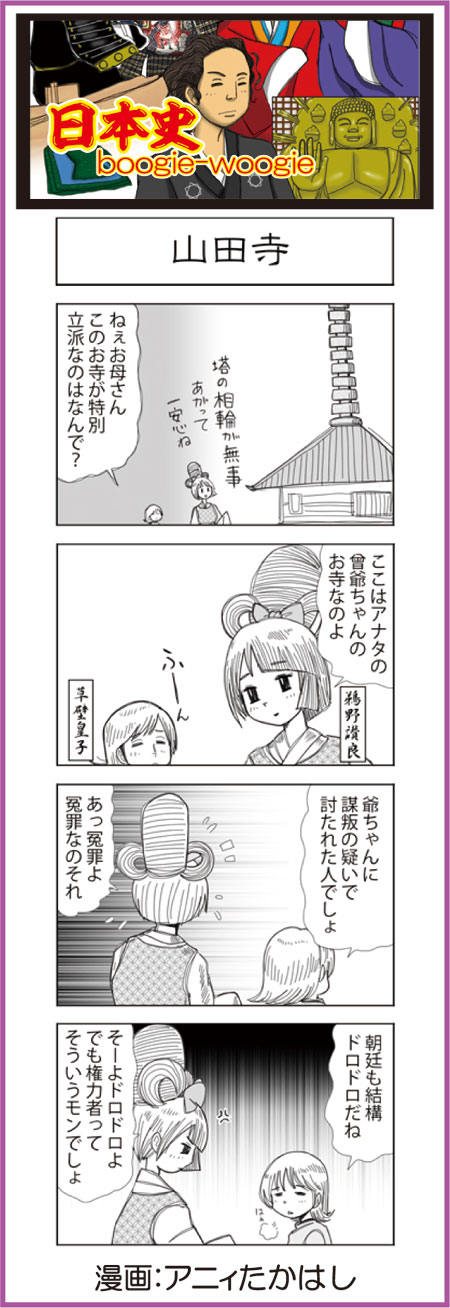

山田寺は、蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらやまだのいしかわまろ)によって建立されました。

思い返せば645年「乙巳の変」で蘇我入鹿が討たれたとき、帝の前で上奏文を読み上げていたのが石川麻呂さん。

その声が震えていたため入鹿に訝しがられて「どうした?」と問い詰められたというエピソードのある御方です。

乙巳の変に関わっていたことがヤバかったのでしょうか。

後に、中大兄皇子(天智天皇)と中臣鎌足(藤原鎌足)によって自害へ追い込まれたとされております。

「興福寺仏頭」をご存知でしょうか?

なぜか大仏の頭部だけが興福寺にあり、国宝として指定されているのですが、もとは山田寺・薬師三尊像の薬師如来像でした。大学受験では必須項目ですね。

アタマだけの状態があまりにインパクトがあり、一度見たら忘れられない方も多いでしょう。

興福寺の僧兵によって持ち去られたとされており、蘇我倉山田石川麻呂さんのことを思うと不憫でなりません。

「将来、首だけに」なっちまうんです(´・ω・`)

天平文化と言えば東大寺。飛鳥文化と言えば法隆寺。そして白鳳文化と言えば薬師寺を忘れてはなりませんな。

薬師如来がご本尊様ということから、疫病対策などで建てられたかと思ったら、もともとは天武天皇が持統天皇の病気を治らせるために建立が始まったんですね。

しかし686年、まだ完成を見ぬまま天武天皇は亡くなってしまうのでした。

仏塔と言えば五重塔!

我々日本人のDNAには「五重」が刷り込まれておりますが(というか法隆寺の影響でしょうね)、実際はそればかりではありません。

薬師寺の東塔・西塔は、まさしくその代表でしょうか。

技術的には法隆寺の五重塔よりも進んでいたそうです。大工のオッチャンが密かに憤慨するのも無理なかったんすね。職人魂!

高松塚古墳って、意外に新しいんですよね。

発見されたときには色が崩れ落ちていて、シロート目から見たら「結構、色落ち激しくない?」と思ってしまいますが、学術的には「色彩は鮮明に残っている!」とされ、時代的には694~710年の藤原京時代のものです。

実はここ、発掘時には考古学史上に残る大ニュース扱いとなりましてね(1972年に発掘調査開始)。

私なんかは「だから、意外と新しくない?」とか思っちゃうんですよ。

一体誰が描いたのでしょうかね。まぁ、名前なんか残ってないでしょうけど、気になるなぁ。

壁画と言えば、先日、上野のラスコー展へ行って参りました。

暗がりの中、動物の油脂を燃料にしてランプとし、色とりどりの絵の具を鉱物等から採取して、鮮やかな絵画として仕上げる――。

当時と今ではツールが違うだけで、千年たってようが1万年たってようが、人の根本的スペックは昔から変わってない気がします。

「美人が好き」だったということもw

著者:アニィたかはし

武将ジャパンで新感覚の戦国武将を描いた『戦国ブギウギ』を連載。

従来の歴史マンガでは見られない角度やキャラ設定で、日本史の中に斬新すぎる空気を送り続けている。間もなく爆発予感の描き手である(編集部評)