こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【チカパシ】

をクリックお願いします。

「8月ジャーナリズム」からこぼれてしまう樺太

テレビも新聞も、日本の報道では8月になると急に戦争関連の取扱が増えます。

原爆投下、終戦記念日、学生の夏休み、お盆といった要素が重なり合うタイミング。

他の時期には無く集中しているため、偏っているではないか、という批判もあります。

ここで注目したいのは「樺太」です。

樺太は沖縄と共に地上戦が行われた地域であるにもかかわらず、この「8月ジャーナリズム」から抜け落ちやすく、下手をすれば認識すらされていない。

例外的に広く知られている事件は、電話交換手9人が自決した【真岡郵便電信局事件】くらいでしょうか。

若い女性の悲劇としてフィクションの題材ともされてきました。

真岡郵便電信局事件・九人の乙女の像/photo by

100yen wikipediaより引用

しかし、実際にはこの事件以外にも、多数の集団自決が起きています。かつ、この事件は不可解な点があり、検証が必要な事件です。

こうした悲劇が取り上げられるにしても、主に和人の被害がクローズアップされてしまう問題点もあります。

樺太を襲った「1945年8月の波」は実に大きなものでした。

以下に箇条書きでまとめておきます。

・終戦時の南樺太の人口は、45〜46万人と推定される

・そのうち、2週間の戦闘で4,200から4,400の死者が出たとされる

・引き揚げできず、シベリアに抑留者された者も多い

・引き揚げできなかった日本人はいないものと、長く政府に認識されていた

・先住民でも樺太アイヌは、アイヌは日本人とされたため、引き揚げ後は樺太に戻れなくなる

こうした荒波が待ち受けている樺太で、チカパシとエノノカは果たして幸せになれたのか……。

ソ連軍の侵攻

ロシアが日本に南下してきたらどうなるのか?

そのことに危機感を覚え始めたのは、江戸時代後期からとされています。

警戒した幕府が会津藩士を樺太に派遣したこともあり、明治政府は第七師団を北海道に置きました。

その別名である「北鎮部隊」とは、対ロ防衛の意味を込めてそう呼ばれたのです。

脅威が現実のものとなった日露戦争では、辛勝をおさめた日本。

【日英同盟】を結んでいたイギリス側の仲介あっての、薄氷での和平交渉といえました。

そしてその後はイギリスと決裂し【日独伊三国同盟】を結んだ日本。

ロシア革命を経たソビエト連邦は、ドイツとの激烈な戦争である【独ソ戦】に入り、とりあえず日本に目を向けられることはありません。

しかし、ドイツが降伏するとなると、状況は切迫します。

1941年に結んだ【日ソ中立条約】は果たして守られるかどうか。

戦線を拡大し、アメリカと敵対する日本には、ソ連のことなど考える余裕などないのが実情だったでしょう。

5月にドイツが降伏すると、樺太沖には巨大な船の影が見え出します。

アメリカか、ソ連か?

もしもソ連が南下してきたら、なす術なし――そんな1945年、夏の樺太、8月3日に命令電報が届きます。

ソ連軍侵攻に対し、樺太兵団は戦う。

そして6日後の8月9日、長崎に原子爆弾が投下された日、ソ連軍は樺太侵攻を開始しました。

北海道から樺太にかけての地図/wikipediaより引用

樺太の対ソ連戦闘には特徴があります。

満洲では関東軍が現地住民に先んじて逃げた状況があり、沖縄戦では軍人が民間人を下に見ることに端を発した悲劇がいくつもありました。

樺太の場合、陸軍と民間人の避難はほぼ同時であり、かつ対立もさほどありません。

とはいえソ連軍を相手に「国を守るべきだ!」という交戦命令のため、夥しい悲劇は起きました。

また、この混乱の中、日本人同士は一致していても、朝鮮などの他国から来た人々に対してはそうではありません。

混乱と疑心暗鬼による加害行為があり、サハリン州にはその慰霊碑も残されています。

チカパシとエノノカを巻き込む波とは、このソ連との地上戦も該当します。

また、最後の第七師団長である鯉登は、北海道から樺太に攻め寄せるソ連軍との対決を指揮する立場でした。

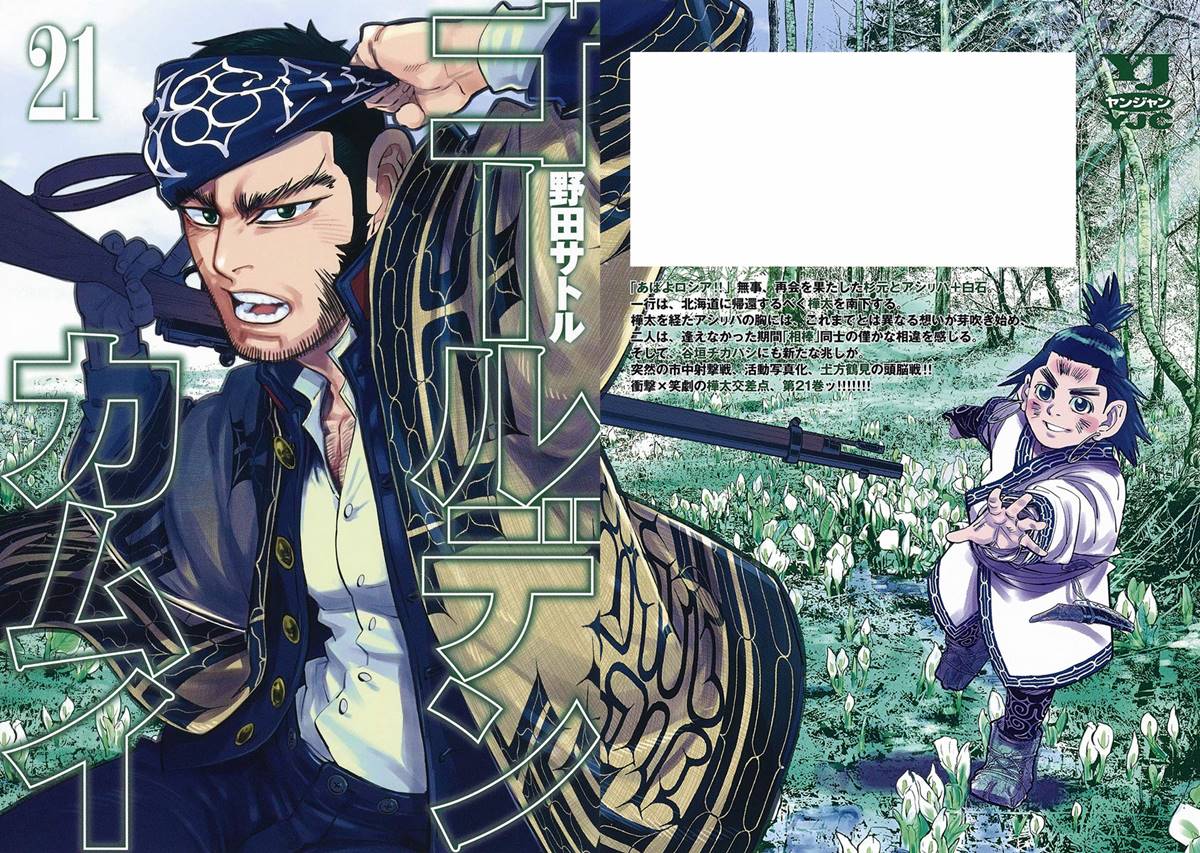

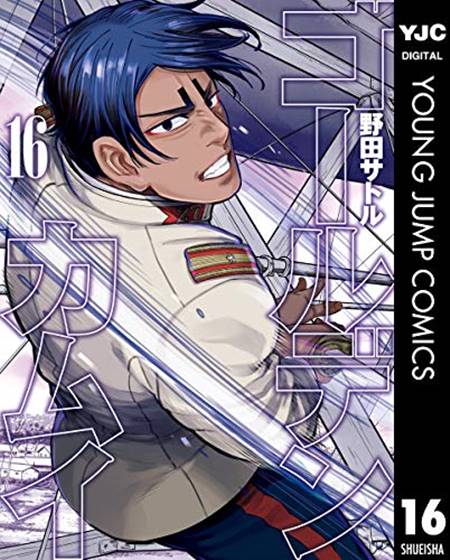

『ゴールデンカムイ16巻』(→amazon)

アジア太平洋戦争を扱った作品には、竹槍訓練をする場面がよく出てきます。

あんな訓練をしても、結局無駄だったとされますが、それは本土での話。樺太の人々は、装備もろくにないまま、迫り来るソ連軍と向き合うこととなりました。

前述の通り、樺太では軍隊と民間人が一丸となって逃げてゆきます。

結果、民間人も戦闘に巻き込まれたのです。

南北に長い道を逃げてゆく人々。

老いた親や幼い子は足手まといなるからと、道に捨てていく。そうまでして、逃げ落ちねばならない人たちもいました。

※続きは【次のページへ】をclick!