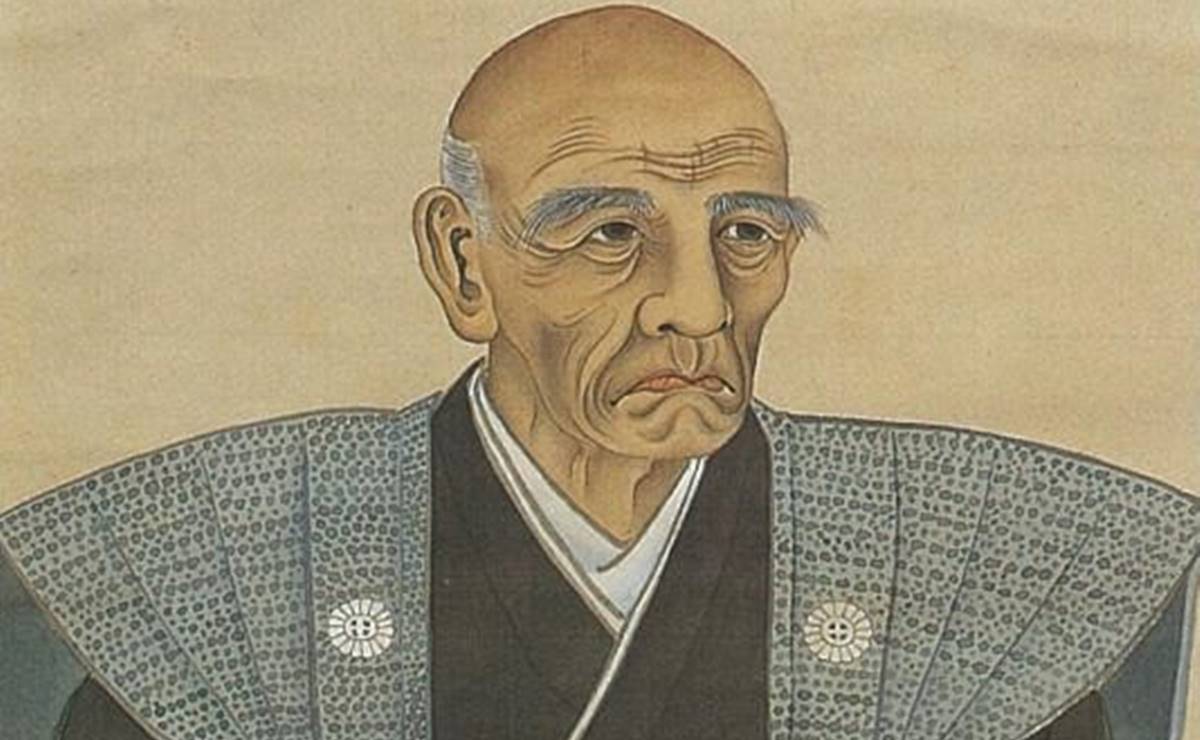

安政2年(1855年)5月26日、幕末の長州藩家老だった村田清風(むらたせいふう)が亡くなりました。

この時期に家老、しかも長州……となると並々ならぬ苦労をしていそうですが、実際、長州藩は、清風が生まれる前から割ととんでもない状態でした。

江戸時代の初めからここまでの毛利家をまとめると、こんな感じになります。

【不遇だった江戸時代の長州藩】

・関ヶ原の戦いで(名目は)西軍総大将だったため200万石の領地が36万石に減らされる

・家臣の忠誠心が厚く、召し放ちを行わなかった(できなかったともいう)

・収入が1/6になったのに働く人数が変わらず、財政は悪化の一途

・代々の藩主や家臣たちが一時的に持ち直しても、その度に凶作や洪水で台無し

・「やっとプラスになったと思ったら、またマイナスになっていたでござる。な、何を言っているのか……」状態

清風が生まれた時点で、だいたいこんな感じ。よくこれで倒幕の一角になったものだと思いますよね。

そこに、清風やこの時期のあの藩主、そして多くの家臣たちが大きく関わっています。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

明倫館で学費を免除されるほど頭脳明晰だった

清風は、村田光賢という長州藩士の長男として生まれました。

藩校・明倫館で頭角を現し、学費を免除された上で書物方を任されるという嘱望のされようです。

明倫館の跡地に建つ明倫小学校

藩政がキツイ中で気前がいいというか、教育を重視していたのは実際大切なことでありますね。

9才にして明倫館の教壇に立った吉田松陰には勝てませんが、それでも頭脳明晰だったのは間違いありません。

※以下は吉田松陰の関連記事となります

-

なぜ長州藩の天才・吉田松陰は処刑されたのか~意外な理由で散った30年の生涯

続きを見る

そして一つ年上の第九代藩主・毛利斉房(なりふさ)の小姓として仕えはじめてから、主家に忠誠を尽くすことになります。

このとき清風、25歳。

斉房は父の急死により10歳で家督を継いだ若き藩主でしたが、本人も27歳の若さで亡くなってしまいました。

さらに斉房の嫡子も夭折していたため、斉房の弟である毛利斉熙(なりひろ)が十代藩主となります。

清風たちが引き締めても、ご隠居様が垂れ流す

長州藩の財政は、この間も決して良くはありませんでした。

さらに斉熙には、因果関係が飲み込めていなかったというか、一言で表すなら「財政的センスがとことんない人物」だったようで。

斉熙は、隠居してから江戸の屋敷近辺の海を埋め立ててまで道場その他の施設を作るなど、現代の我々からしても「おいおい、今の状況わかってんのかーい(#^ω^)」とツッコミたくなるようなことばかりしています。

養子の十一代藩主・毛利斉元(なりもと)や、清風ら家臣たちもさぞかし頭が痛かったでしょう。

清風はこの間も

「江戸ではこれこれを節約しましょう」

「国元のここを直せば良いと思います」

と積極的に幾つもの進言をしています。

その一方で、肝心のご隠居様が足を引っ張るので効果は思うように出ません。

それでも引き続き勉学には励んでいた清風。

兵法や海防、政治などについてよく学んでいたようで(ときに塙保己一に師事することも)、36歳のときには自身の家の家督も継ぎ、ますますやる気を出していたと思われます。

一時期、政治の表舞台から引退していた時期もありましたが、まあ、デキる人に蓄電期間はつきものですよね。

意見がなかなか取り入れられなかったことや、長州藩内での商人vs農民の対立でうまく行っていなかったことが理由のようでした。

※続きは【次のページへ】をclick!