【幕末の三舟】と呼ばれる、有能な幕臣がおりました。

号に「舟」がつく三名で、幕末当時に称されていたわけではなく、明治以降にそう呼ばれて顕彰されるようになったのです。

そのうち一人は大河ドラマでも常連の有名人・勝海舟。

坂本龍馬や西郷隆盛など、名だたる志士たちに影響を与えただけでなく、江戸の【無血開城】を西郷と共に実現させたとされ、フィクションでも欠かせぬ人物といえます。

しかし、こうした“名場面”も今はアップデートが必要になってきました。

【無血開城】とは【幕末の三舟】が勢揃いしたからこそ、実現できたものだったのです。

では、他の二舟は誰なのか?というと、高橋泥舟と山岡鉄舟であり、義兄弟でもあるこの二人は武芸と尊王思想をこよなく崇拝していた人物。

勝とはタイプが異なり、人格の高潔さと忠誠心において名を馳せていました。

今回は、2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』でも活躍を期待したい、義兄・高橋泥舟の生涯を振り返ってみましょう。

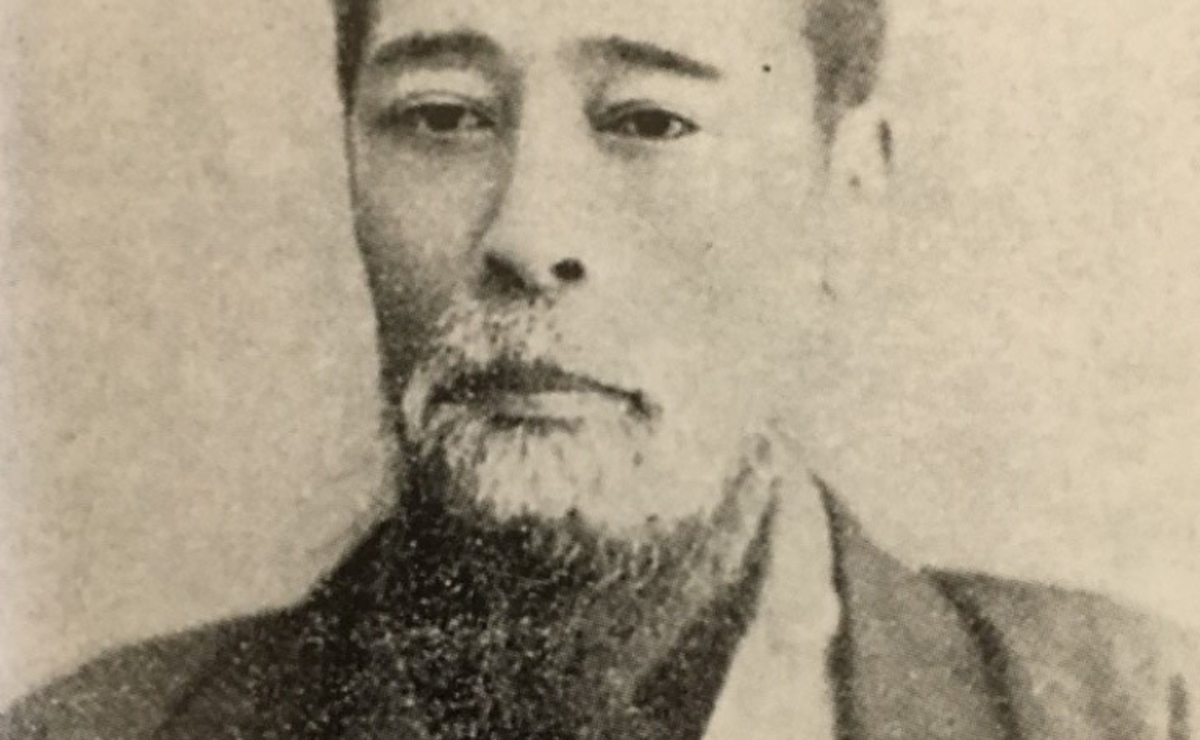

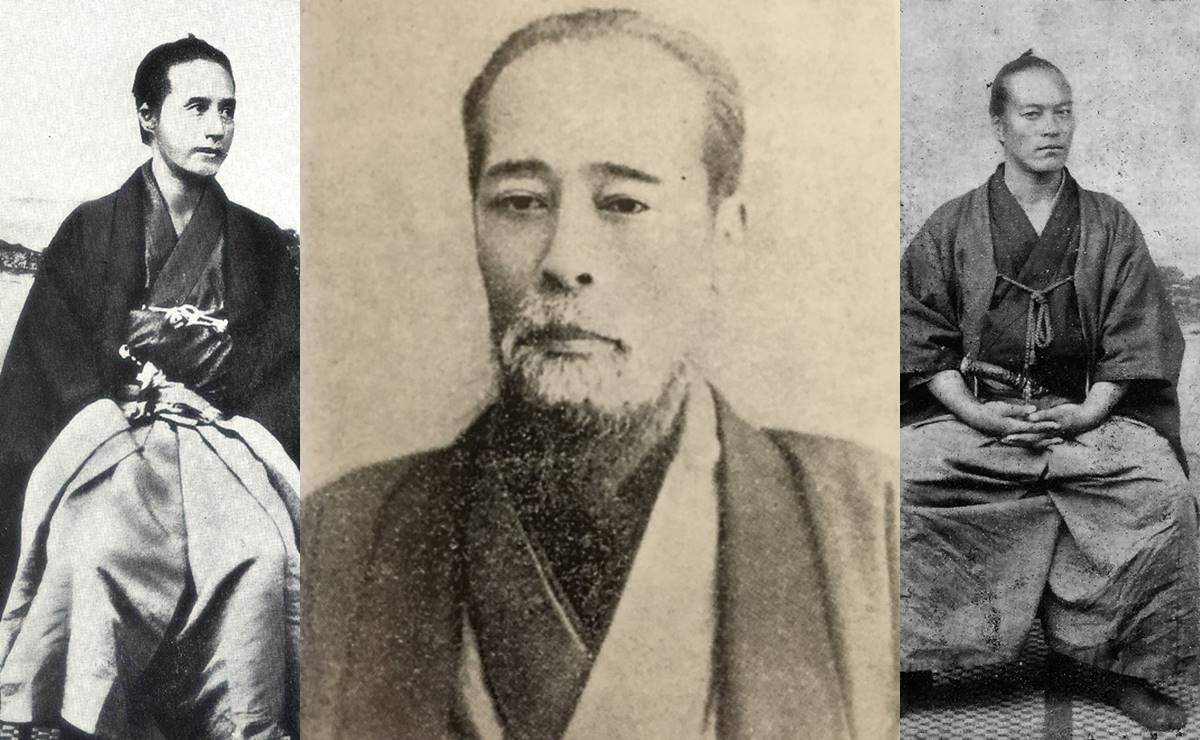

幕末の三舟(左から勝海舟・高橋泥舟・山岡鉄舟)/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

「幕末三舟」って何をしたの?

時は幕末。

時代の変化を察知し、「これからは海外だ!」と蘭学をひたすら学んだ勝海舟や福沢諭吉のような人物もいれば、時流など一切無視して、ひたすら武術を極めた人物もおりました。

山岡鉄舟の義兄・高橋泥舟もその一人です。

実は鉄舟と泥舟は親戚。

山岡の妻・英子は、高橋の妹だったのです。

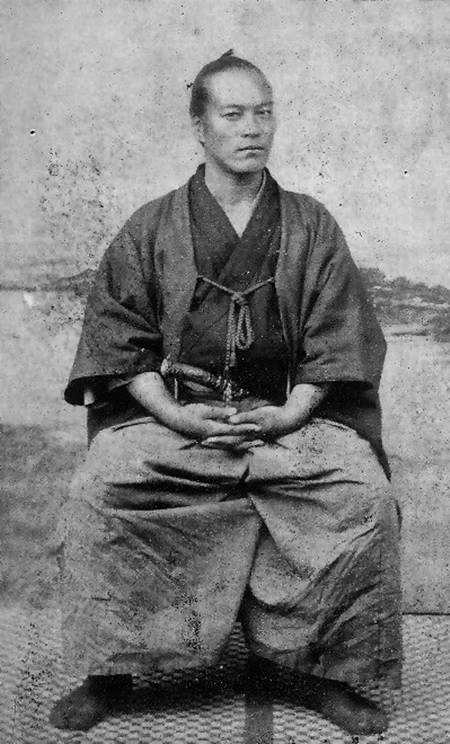

山岡鉄舟/wikipediaより引用

泥舟の経歴を見る前に、まずは幕末三舟の年齢から確認しておきたいと思います。

勝海舟:1823年3月12日

高橋泥舟:1835年3月15日

山岡鉄舟:1836年7月23日

参考までに他の志士を掲載しておきましょう。

みんな年齢が近く、勝海舟だけが一回り上という印象ですね。

勝海舟/wikipediaより引用

もう一つ、事前に確認しておきたいことがあります。

実はこの三舟、いずれも「江戸開城」と深い関わりがあります。

かつては、

【西郷隆盛と勝海舟が話し合って決めた】

とされたものです。

しかし今は研究が進み、勝海舟だけでなく、二舟も力を合わせ、三舟で決着をつけたとされるようになりました。

むしろ二舟がまとめ、勝は総仕上げといったところでしょう。

織田がつき

羽柴がこねし

天下餅

座りしままに

食うは徳川

これを【無血開城】にあてはめますと……

泥がつき

鉄がこねし

忠義餅

座りしままに

食うは海かな

となるのではないでしょうか。

大袈裟か? 勝海舟に悪意がないか? そう思われるかもしれませんが、役回りはこんなところです。

高橋泥舟:その人徳を慕われ使者とされるものの、慶喜が手放さなかったため、義弟・山岡鉄舟を推挙した

山岡鉄舟:駿府で西郷隆盛と会談し、手筈を整える

勝海舟:駿府で決めたことを江戸で確認する

これを頭に入れて、先へ進みましょう。

山岡家は鉄舟が、道場は泥舟が

天保6年(1835年)。

高橋泥舟は、江戸の旗本・山岡正業の二男として生まれました。のちに母方の高橋家へ養子に出され、高橋家を継いでいます。

山岡家は、槍術の名人を輩出した家柄。

高橋の兄・山岡静山も、古今無双の達人とされました。

のちに高橋の義弟となる山岡鉄舟が槍を習ったのがこの静山。しかし静山は27才という若さで急死してしまいます。

ここら辺の展開、ちょっと混乱するのでご注意ください。

山岡家:旗本の小野家に生まれた鉄太郎(鉄舟)が、静山と泥舟の妹である英子を娶り、山岡家を継ぐ

槍道場:泥舟(高橋家に養子入りしていた)が道場を継ぐ

静山が亡くなったとき、是非とも英子を娶り山岡家を継いで欲しいと鉄舟に頼んだのは、当時はまだ謙三郎と名乗っていた泥舟でした。

幕末となると、旗本同士は婿養子に家を継がせるのはよくあること。今更弟が高橋家から戻っても困りものですし、鉄舟は兄が家を継いでいて余っているような状態です。

泥舟は鉄舟の人格を知り、深く尊敬していました。妹婿にふさわしいという兄としての思いもあったのでしょう。かくして二人は義兄弟となります。

※続きは【次のページへ】をclick!