大河ドラマ『青天を衝け』では、主人公の渋沢栄一が「攘夷の志士になる」と喧伝されていました。

「攘夷の志士」って何だか力強い言葉ですよね。

強固な責任感と意志で“何か”を目指している感じがする。

でも、いったい何を……?

そもそも「志士」とは何なのか――そう問われたら、意外と答えにくいこの問題。

彼らがどんな階層の人物で、いかなる思想を持ち、何をした人たちなのか。

あるいは、どうすれば志士になれるのか。

明確に定義するのは意外と難しいかもしれません。

本稿では「志士の本質」に迫ってみたいと思います。

志士とは何なのか?

日本ではなく、中国と朝鮮には「士大夫(したいふ)」という言葉があります。

時代によって定義は異なり、中国の場合、北宋以降は【科挙に合格していること】が条件として定義されていました。

ひるがえって日本における「志士」の定義は、そういう試験や条件が曖昧。

漢籍では「道徳的に正しいことをする勇者」というのが意味でした。

ここに特別な意義が付け加えられてゆくのが、江戸時代です。

正義を愛する人ならば、志士を自称できる――こんな調子で定義はユルく、出身地や身分も武士とは限らない。

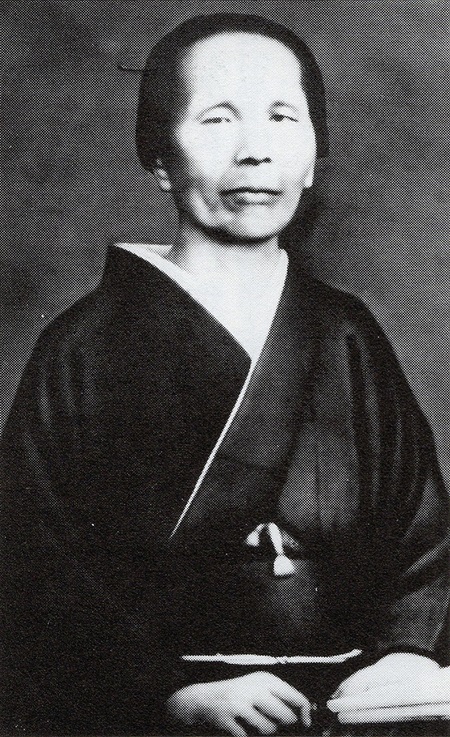

実は女性でも志士と呼べる人材はいて、例えば松尾多勢子(本稿末に関連記事URLあり)などもそうでしょう。

松尾多勢子/wikipediaより引用

「草莽崛起」(そうもうくっき)とは、吉田松陰が掲げた言葉です。

草の間に潜む在野の人物であれ、手に手を取ってたちあがれば大きな力になる、さあ皆、やる気を出そう! という意義があります。

ここが幕末史のややこしいところ。

新選組はじめ幕末の組織は「やる気があればどうぞ!」と曖昧に門戸を広げたがため、政治的対立が起こりやすい状態にありました。

その対立の末に血で血を洗う粛清も頻発するのです。

志士になるための諸条件

ではここで、志士になるための条件をざっと確認しておきましょう。

【条件1】ある程度教養がある

→陽明学や水戸学を学んでいればなおよし! ただし、西洋知識を持っていると攘夷の標的となりかねないリスクを伴うぞ!

【条件2】身分は?

→問わない

→ただし、活動資金の支えがあり、家族の理解も得られて、長期間留守にしても家業が潰れないことが必須。ゆえに武士と豪農が多い。

【条件3】国を思う気持ちはあるか?

【条件4】思い立ったら行動できるか?

例えば渋沢栄一の場合、上記の条件をばっちり満たしていました。

漢籍教養があり、お金持ちで、やる気がある――この手のタイプは幕末日本に割と数多くいたものです。

若き日の渋沢栄一/wikipediaより引用

しかし、実際に生き延びて、ましてやその後、社会的に成功するとなると、ほんの一握り。

誰でもなれるようで、家庭に余裕がなければできない。そんな哀しい条件もあったのですね。

もちろん行動が大事ですので、年齢構成も必然的に若くなります。

志士が生まれる時代と漢籍教養

志士はなぜ発生したのか?

実は幕末にいきなり飛び出してきたわけでもありません。

江戸時代もあれだけ統治が続くと、政治体制に変動が出始めます。

身分制度はフレキシブルとなって士農工商もユルくなり、かつ教育制度も時代がくだるにつれ高まってゆきました。

人口増、藩政改革、学習環境の整備――こうした各地での改革の結果、学問や思想に目覚める人々が増加。

皆様の出身地にも「算額」が奉納された神社はありませんか?

これらは昔の人々が和算で解いた難問を奉納したものです。このように和算や俳諧を楽しんだだけではなく、政治や思想を論じる場も生まれていった。

江戸時代の人々は考え、自分たちが生きる世はどうすればよくなるか、議論し考えたのです。

彼らは、漢籍や中国文学を通して理想を昇華させてもゆきました。

幕末の志士が漢詩を詠み、漢籍を引用するのも、こうした背景があったからなのですね。

例えば屈原(くつげん)、荊軻(けいか)、関羽、諸葛亮、文天祥(ぶんてんしょう)等々。

国を憂い、命を捧げた人々の行動に感涙し、あんな生き方をしたいと待望する、それが志士でした。

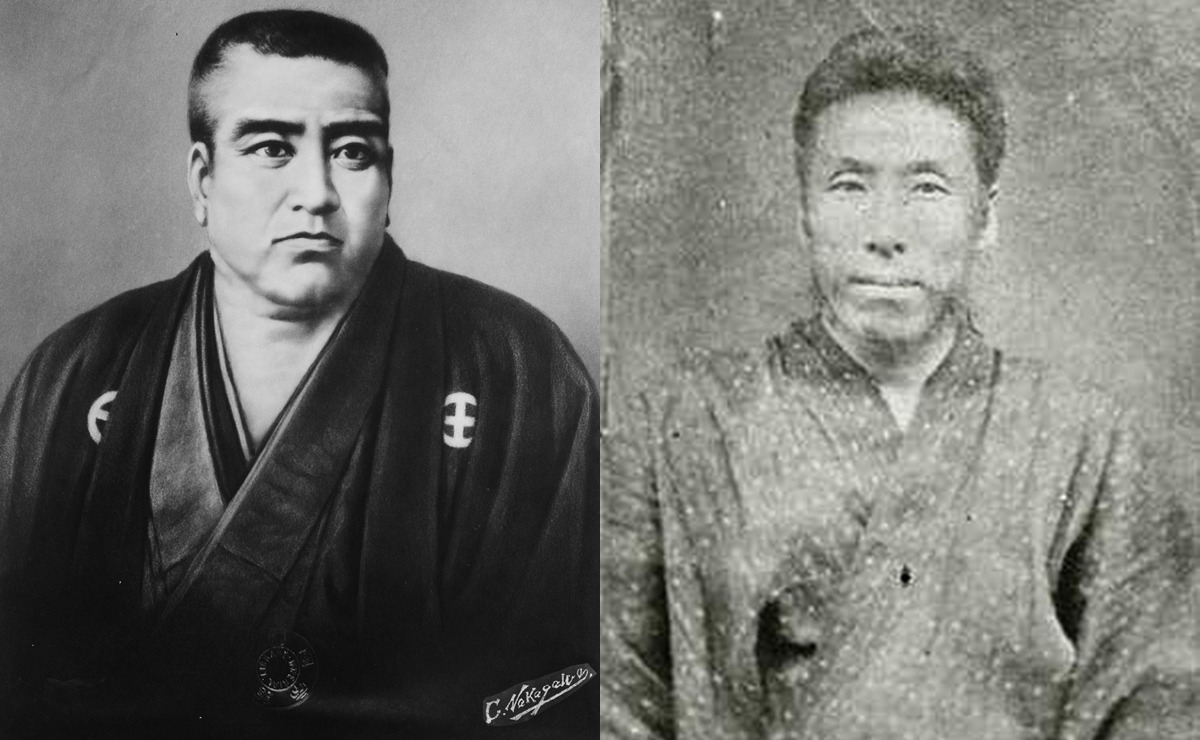

悲しいかな、漢籍教養がないと、一段下と見なされることもあり、例えば西郷隆盛は桐野利秋を愛しつつ、その欠如を嘆いていました。

西郷隆盛(左)と桐野利秋/wikipediaより引用

武士階級にあって藩校に通っていた人物ならば漢籍知識はクリアしているとみなせます。

教養があればこそ志士が生まれた――このことは重要でしょう。

例えばロシアでは、農奴階級の識字率を下げ、教養そのものに近づけないようにしていました。

貴族はフランス語を共用語とすることで身分による教養格差を促進していたのです。

啓蒙君主とされたエカチェリーナ2世であっても、フランス革命後は民を啓蒙から遠ざけようとしました。

ロシア革命前夜、革命を成し遂げるため民衆に教養と思想を伝播することこそが重要とされた背景には、そうした事情があります。

その点、日本では、草の根の思想が生えてゆく状況が整っていました。

しかし、同時に考えておきたいこともあります。

◆志士は「尊王」を掲げていても、天皇がどんなものかよくわかっていない

→あくまで象徴として崇拝していた。

◆志士は「攘夷」を掲げていても、異人がどんなものかよくわかっていない

→外国に関する知識は、むしろ江戸幕府上層部のほうが豊富だった。

結果的に倒幕を掲げた志士の勝利とはなりましたが、果たしてそれが最善の道であったかどうか。そこを考察することは重要かもしれません。

◆志士の知識には偏りがある

→これは志士だけの問題でもありません。のちに会津藩出身の山川健次郎は、藩校教育には理数系、工学系がなく、偏りがあったと回想しています。

志士には科学や工学系の知識が欠如する傾向があり、優秀な幕臣にはるかに劣っています。

小栗忠順、栗本鋤雲、榎本武揚らは洋行経験もあり、こうした知識を急速に身につけて日本近代化へ進める知識を試行錯誤しておりましたが、志士は出遅れていたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!