天保二年(1831年)2月8日は、幕府が大坂・安治川の川浚え(かわざらえ)を命じた日です。

川浚えとは、川底に溜まった土砂やゴミを取り除く作業ですね。

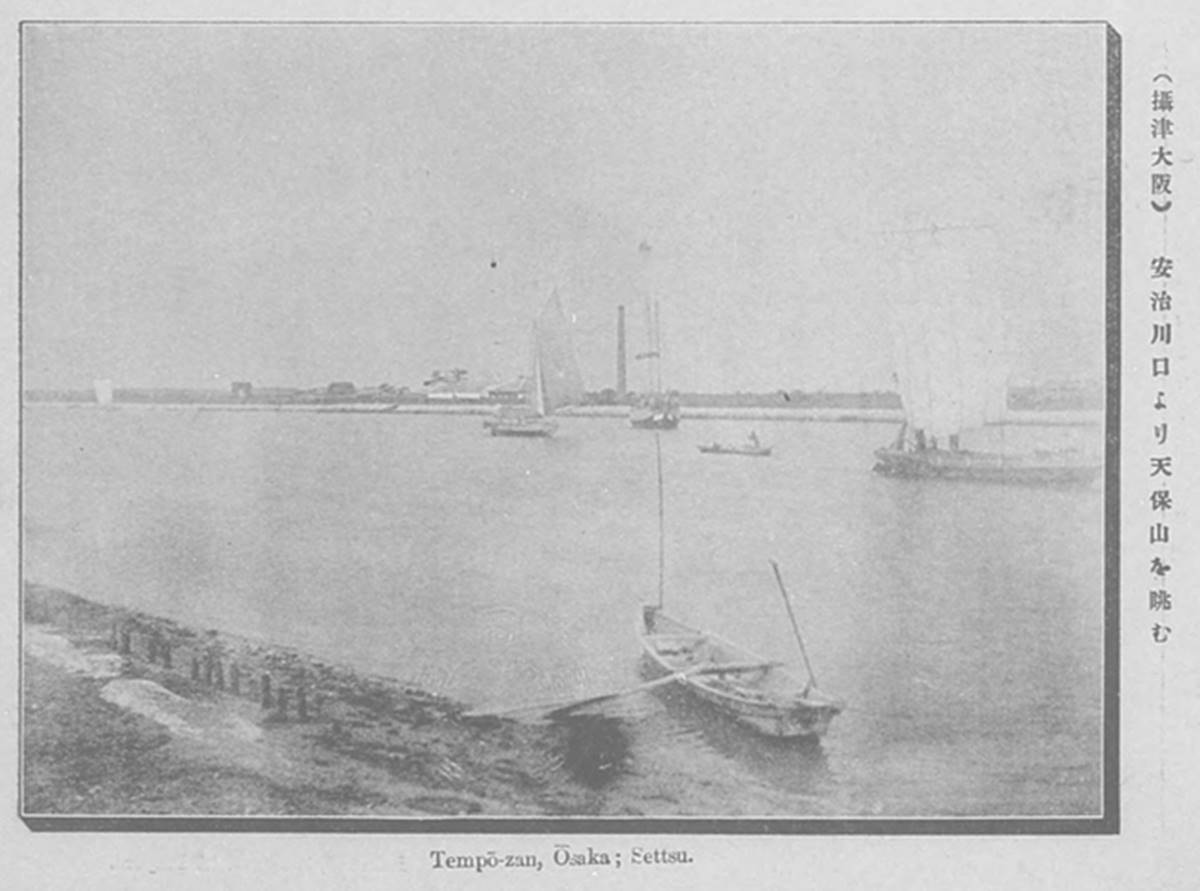

これだけなら「ただのよくある土木工事じゃん」で終わりですが、このとき生じた土砂が、現在、海遊館周辺の地名として知られている「天保山」になりました。

「てんぽうざん」と読み「日本一低い山」として知られています。

現在は、後述の理由により日本一ではないのですが……まずはキッカケから見て参りましょう。

関西人 割とノリノリで工事を始める

そもそも、なぜ安治川を浚ったのか?

これには大坂の海運事情が影響しています。

安治川は当時、大坂内陸部への海運で頻繁に使われていました。

また、上流から水が大量に流れてくるために、川底に溜まる土砂の量も多かったのです。

放置しておけば船の航行に影響が出かねませんので、水運が最も効率的だった当時としては早急に解決すべき問題でした。

そこで、幕府が大規模な川浚えを命じたのです。

「お上からのお達し」といえば、さぞかし当時の人はイヤイヤやらされていたのだろう……と思いきや、町奉行の指揮の下、皆ノリノリで働いていたそうです。

工事中には周辺に店が出されて、このあたりに町ができるきっかけになったといいますから、

「デカイ工事? なら人が来るじゃないか! 商売のチャンス!」

ということだったのでしょうか。さすが商売の町。

江戸だったら、似たようなことを考える人はいても、そこまで大規模にはならなかったかもしれませんね。

北斎や広重の作品にも描かれた天保山

二年ほどの後、約10万人ともされる人手によって、川浚えは無事終わりました。

しかし、川浚えはただ単に土砂を浚っただけでは終わりません。

浚った土砂をどうするか、という問題がでてきます。

そこで、「港の入口になる目印として、築山を作ったらいいんじゃないか」ということで、天保山が造られたのです。

最初のうちはそのまま「目印山」と名付けられたそうですが、後年になって、当時の元号から「天保山」と呼ばれるようになりました。

当時から名所として知られていたのでしょう。

天保山とその周辺の様子は、歌川広重や葛飾北斎など、浮世絵の大家によって描かれています。

北斎が描くと、とても川浚えで出来た山に見えませんね。

適度に派手で華やかで。それこそインバウンド向けに再現しても良さそうです。

※続きは【次のページへ】をclick!