大河ドラマ『べらぼう』も終盤へ。

松平定信が幕閣の中心になり、長谷川平蔵が再び注目されると共に持ち上がってきたのが「人足寄場」ですね。

軽い罪を犯した者やホームレスたちを石川島に集めて職業訓練をさせ、一般社会へ復帰させる――。

同時に治安の向上を図ることもでき、現在の職安や刑務所のような機能を有していましたが、そこで気になるのが「江戸の職業」ではないでしょうか?

いったい当時はどんな仕事があったのか?

もしも自分が働くとしたら何が良さそうか?

そんな目線から、当時、実際にあった職業を振り返ってみましょう。

なお、絵師や戯作者など、『べらぼう』に登場するような特殊な仕事は対象外とさせていただきます。

江戸の職業:花形は大工

江戸の「大工・左官・鳶職」は花形といわれ、特に大工は稼ぎ頭でした。

火災が多く、需要が高かったんですね。

入れ墨もはいっている江戸時代の大工/wikipediaより引用

彼らの勤務時間は主に以下の通り。

朝五つ(=午前8時前後)

│

暮六つ(=午後6時頃)

その間には昼休みもあり、現在の大工さんとほぼ同じ労働環境でしょうか。

天秤棒を肩に担いで歩きながら売る行商人「棒手振り(ぼてふり)」は、夜明け前から動き始める人も多かったので、それらと比べると朝はゆっくりしていたといえます。

『守貞漫稿』初鰹を売る振売/wikipediaより引用

明るくなりきってからでないと工事現場は危険ですから、理に適っているといえましょう。

大工は実際に手を動かして家を建てるだけでなく、左官や畳職人などを手配・指揮する現場監督の役目も。

ただし、天候が悪い日は仕事ができず、人気の割に生活は不安定でもあり、宵越しのカネは持たねぇ!ではなかなか厳しい一面がありました。

室内職=居職

現代は室内で働く=PCを使う事務職や開発職などが主ですが、江戸時代の室内職「居職」は畳職人や鍛冶屋などの職人がメインでした。

鍛冶屋は刀の他にも包丁などを扱い、武士だけでなく庶民相手の商売も次第に割合が高くなっていきます。

現代でも刀鍛冶発祥の包丁メーカーさんがありますね。

『月耕随筆 稲荷山小鍛治』尾形月耕/wikipediaより引用

また、江戸時代の室内職で大きな割合を占めていたのがリユース産業です。

多くの人がおいそれと新品を買えなかったので、古くなったり傷や破れができたものはできるだけ直して使いました。

そして構造が複雑なものは専門の職人が回収し、修理してまた売るというサイクルができていたのです。

客と職人の間を結ぶ商人も欠かせません。多くは棒手振りの形を取っており、例えば壊れた傘を買い取り、傘屋へ持っていって紙を貼り直して売る「古傘買い」などがいました。

下級武士の副業としても傘張りはメジャーでしたし、修理を頼む相手には事欠かなかったでしょうね。

リサイクル&リユース

古着屋も当時たくさんありました。

庶民は滅多に新品の衣服を買えなかったので、一枚の着物を着倒し、子供がいれば仕立て直して長く着る。

そのため古着屋も人気でしたが、中には粗悪品や自殺者から剥ぎ取った服を売っていた店もあったようです。

家族を亡くした人が遺品の衣類を仕立て直したり、古着屋へ売りに出すことも日常的だったのでしょう。

こういったリユース産業が普及したのは、江戸の火事の多さも影響していると思われます。

焼け出された時に当面の生活をするため、手っ取り早く古着や中古品を求めた。

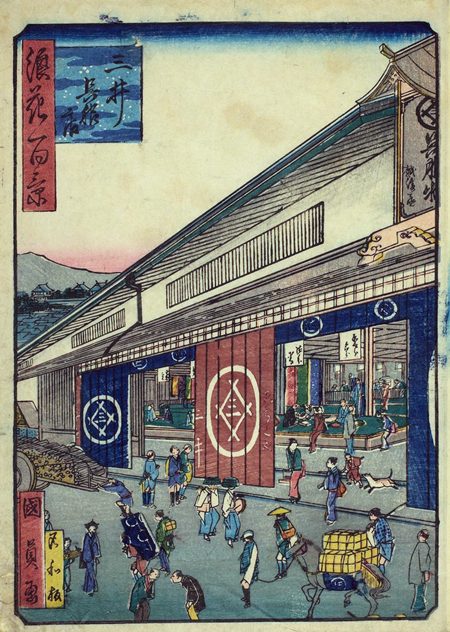

現在の日本橋富沢町辺りには江戸時代に古着屋が集まっていて、三越の前身である三井越後屋もこのエリアの店に売れ残りを卸していたとか。

歌川国員『浪花百景 三井呉服店/wikipediaより引用

ゴミに分類されるもののうち、資源として再利用できるものを回収する業者もいました。

例えば紙くず屋が紙ごみを引き取って漉(す)き直し、浅草紙という再生紙の一種を作って流通させていました。

漉き直し業者が浅草にあったので、浅草紙と呼ばれたようです。

また、かまどなどから出る灰を集めて肥料にする”灰買い”もいました。

江戸は当時の都市としてはかなり衛生環境が整っていたことでもよく知られていますが、このように”一見ごみに思えるものも手を加えて再利用できるようにしていた”こともその理由なのでしょうね。

渡し守

江戸時代ならではの職業として、最後に”渡し守”を見ておきましょう。

実は江戸では現代ほど橋が作られておらず、渡し船で川を越えるのがスタンダードでした。

船のほうが早くて多くの人や物を運べたからでもあります。

『東海道五十三次』荒井/wikipediaより引用

また、橋は嵐で壊れたり、祭礼で人が押し寄せて崩れたりといったことがままあったので、「逐一作り直さなきゃいけない橋より、渡し船のほうが安く済むよね」という理由も遭ったようです。

当時乗り物酔いの概念があったかどうかは判然としませんが、そういう体質の人は地獄だったかもしれませんね……。

こうした渡し船のうち、現代にも残っているのが江戸川区と千葉県松戸市を結ぶ”矢切の渡し”です。

近年では水上バスで浅草~お台場間が結ばれていたり、東京湾を横断するような船も出ていますので、後身といえるかもしれません。

浅い川の場合は、4~5人の運び手が担架のようなものに客を乗せて担ぐ”徒歩(かち)渡し”という職業もありました。

次に「女性の職業」も見てまいりましょう!

※続きは【次のページへ】をclick!