こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【江戸のお仕事】

をクリックお願いします。

女性の職業

職業の多くは男性が就くものでした。

が、中には女性の就労も認められていたり、なんなら女性のほうが望ましいとされた職業もありました。

吉原やその他の性産業については以下の記事を参照していただき、

-

吉原遊郭は江戸で唯一の遊び場ではない~では他にどんな店があったのか?

続きを見る

-

借金地獄から抜け出せない吉原の女郎たち|普段はどんな生活を送っていた?

続きを見る

本記事では他の職業を見て参りたいと思います。

・農家

当時の農業は職業というより家族一族で取り組む家業であり、女性もその一人として用いられていた、という方が実情に近いですね。

江戸近郊で農業を営んでいた場合、夫婦で日常の農作業をし、繁忙期だけ別の人を雇う――そんなスタイルが割と多かったようです。

・髪結い

江戸以前の女性の髪型は、後ろでゆるく束ねる下げ髪が基本でした。

しかし江戸の火事の多さが、動きやすさを求めたのでしょう、江戸時代には結い上げる髪型の需要が高まり、徐々に複雑化。

遊郭の遊女たちがどんどん華やかな髷を結うようになり、それを真似したという面もありました。

そこで髪を結う専門の職人”髪結い”が登場。

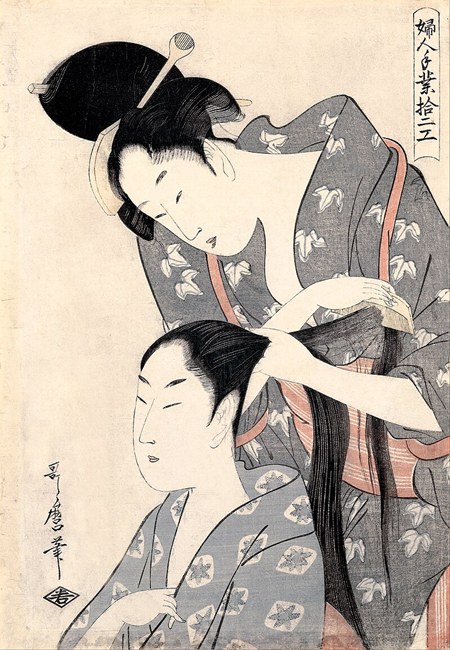

喜多川歌麿『婦人手業拾二工 髪結』/wikipediaより引用

客はほとんどが庶民で、髪結いの料金は32〜50文くらいでした。

棒手振りの一日の売上が400文くらいだったとされるので、現代だと「日給の1/8が美容院代」と考えると安いでしょうかね。

江戸時代の習慣として、女性は結婚のタイミングでも髪型を変えますし、もともと潜在的に髪型に関する職業の需要はあったのでしょう。

寛政年間には女髪結が禁じられましたが、ほとんど効果はなかったようです。

男性用の髪結いは髪を結う他に髭剃りもやっていました。

男女両方とも現代の美容院に近いですね。

また、髪結いの店を”髪結床(かみゆいどこ)”といったため、現代でも”床屋”という単語ができたと思われます。

ちなみに高貴な身分の女性は「他人に髪を結わせるなどはしたない」という価値観が強かったとか。

武家屋敷や商家に出向いて髪結いをする”廻り髪結い”という仕事もあったので、家の方針によって異なったと思われます。

そもそも大名家の奥方や娘たちの場合は普段女中が結っていたでしょうしね。

・寺子屋の師匠

江戸では寺子屋の師匠の人柄で子供の通い先を選ぶことが多く、特に女子を持つ親が女性の師匠がいる寺子屋を選ぶのは自然なことでした。

寺子屋の筆子と女性教師を描いた一寸子花里作『文学ばんだいの宝』/wikipediaより引用

女子には裁縫や嫁いだ後の心得などを教える寺子屋もありました。

教養を身につけておけば、いずれコネができたときに武家屋敷や大奥へ勤め、その後良いところへ嫁ぐという算段もつけられますしね。

・水茶屋

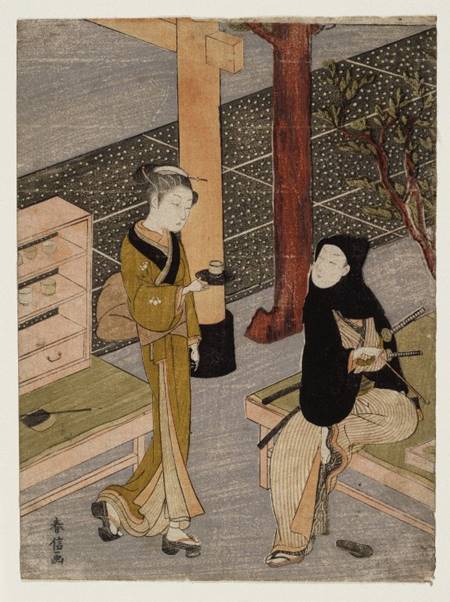

茶屋に看板娘を立たせて客を引く店です。

現代でいえばメイド喫茶が近いでしょうか。

看板娘の身元は百姓など庶民層ですが、その可愛さ目当てに来る客が多く、中には美人画になった人までいました。

『べらぼう』の時代にいた笠森お仙という人は特に有名で、結婚して突然店へ出なくなったときは大騒ぎになるほどです。

鈴木春信の描いた笠森お仙/wikipediaより引用

・女性の刀工

ちょうど『べらぼう』の時代に、備中で大月源という女性が刀工をやっていたことが伝えられています。

彼女の父親が刀を打てなくなったため、代理として刀鍛冶になったとのこと。

”女国重”と呼ばれるほどの腕前を持っており、国重は刀工とそこから来た派閥の名前です。

筋力の問題か、それとも需要の問題か。

彼女の打ったものは短刀が多く、打刀(武士が差す刀の長い方)や太刀(打刀より長く騎馬武者が馬上で使える刀)はほぼないとされます。

ごく僅かな例ではありますが、状況や技術によってはこうした女性の職人も認められたようです。

按摩やノミ取り、贈答品回収業まで

こちらでラスト!

最後に、現代ではあまり聞かないような、江戸時代ならではの職業に注目してみましょう。

・振り按摩

出張マッサージ屋です。

揉んだり鍼治療したり足で踏んだりと、いろいろなマッサージ方法がありました。

振り按摩以外にも按摩屋はおり、主に盲人の職業として古くから定着していました。

力や道具がいらないので、目が見えなくてもできる職業と思われたのでしょうかね。

その分新規参入も多かったようですが。

・ノミ取り

猫のノミ取りを生業とする者もいました。

まず猫を洗い、狼の毛皮でくるんでノミを移動させるそうで。

現代でも猫のシャンプーはかなり難易度が高いですし、当時、ノミ取りはどうやっていたのですかね。

ノミ取りは、あまり長期間あった商売ではなく、猫をうまく洗う技術だけでもぜひ後世へ伝えてほしかった。

・献残屋(けんざんや)

武家が儀礼的に贈り合う品々の中で実用性が薄いものや、食べきれないものを引き取って売る商人のことです。

海産物や箱・樽などが多かったとされています。

コネを作るために贈答は欠かせないものだったのですが、もらった側からすると「物を貰えたから嬉しい」より「売れる(収入の足しになる)ものが貰えたから嬉しい」という気分になったかもしれませんね。

現代のビジネスでも参考になる一面があるかもしれませんね。

あわせて読みたい関連記事

-

武士の副業は傘修理や執筆だけではない 土地運用に朝顔で一発大金も!

続きを見る

-

寺子屋のシステム|江戸時代に庶民の識字率を高めた画期的な教育方法

続きを見る

-

『べらぼう』風間俊介が演じる鶴屋喜右衛門~なぜあれほど蔦重を目の敵にした?

続きを見る

-

寛政の改革|蔦重や江戸っ子たちを苦しませた松平定信の政策とは?

続きを見る

参考文献

- 『なるほど! 大江戸事典 時代劇・時代小説が100倍面白くなる』(小学館, 2001年11月, ISBN-13: 978-4094087814)

出版社: 国立国会図書館サーチ |

Amazon: 商品ページ - 『時代を変えた江戸起業家の商売大辞典』

Amazon: 商品ページ