かつて時代劇における武士や浪人の副業といえば「傘の修理」が定番でした。

それが大河ドラマ『べらぼう』では執筆活動によって金を稼ぐ恋川春町や朋誠堂喜三二、あるいは大田南畝の姿が描かれ、「いろいろやってたんだなぁ」という印象に変わりつつありますよね。

彼らはなぜ副業をしていたのか?

というと、武士の給料が、親からの世襲でほとんど増えなかったからです。

一方、江戸で都市生活を営むにはどうしたって金が必要だわ、物価だって上昇するわで、つまるところ給料以外で稼ぐしかなかった。

『べらぼう』に登場する下級武士の多くが貧乏で、たとえ武家屋敷を持ってたとしても、検校などの金貸しに奪い取られてしまうシーンがありましたが、あれは必然だったんですね。

なんせ幕府としても「風紀が乱れるから博奕はご法度だが、それ以外で収入の口を見つけても良い」というスタンスであり、武士たちの副業を黙認している状態でした。

では当時、どんな副業があったのか?

振り返ってみましょう。

不動産で副収入

幕府に直接仕えていた武士(幕臣)のうち、1万石未満の禄高(=米という給料)で将軍にお目見えできた者を旗本といいます。

彼らには数百坪単位で屋敷を建てるための土地が割り当てられ、自腹で屋敷を建てて生活することが義務付けられていました。

江戸からは離れられません。

基本的に将軍を守るための兵士であるからです。

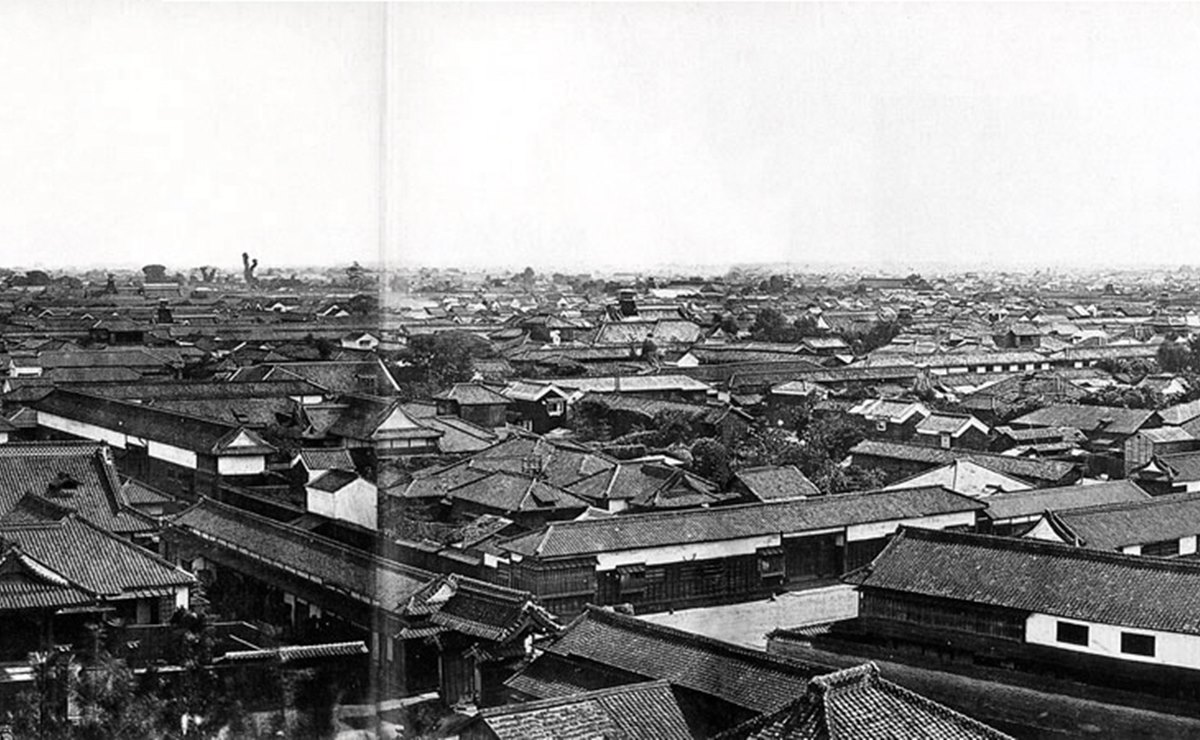

愛宕山から撮影された幕末江戸の武家町/wikipediaより引用

それだけに、自宅の他に馬小屋や、家来の長屋を作るための土地も用意されていましたが、太平の世では不必要。

そもそも、そんなものを用意するお金もありません。

しかし江戸という好立地な場所に土地をもらっているのですから、利用しない手はないですよね。

そこで、割り当てられた土地の一部を貸して賃貸料を得たり、家庭菜園を作って食費を浮かせるなど、副業に励む武士が現れ始めました。

朝顔で一発当てて数十両

園芸で副収入を得た人もいます。

変わった形の花を咲かせる朝顔の花や種を売ったり、斑入りの植物を育てて売ったり、いくつかのバリエーションがあったようで。

確実に儲かるとは言い難いものの、庶民の生活費が一年で4両程度という時代に、数十両もの大金で取引された種もあったそうですから、当たれば美味しい。

しかし、なぜ朝顔なのか?

というと『源氏物語』にも登場するほど古くから鑑賞されてきた人気の植物であり、同時に遺伝子が変質しやすく、親の種と同じ色で花が咲くとは限らないので、ギャンブル的な楽しみもあったのでしょう。

文化年間(1804~1818年)頃には黄色の朝顔もあったとか。

『あさかほ叢』に描かれた黄色い朝顔/国立国会図書館蔵

これは現代でも2014年に再現されていますが、黄色いキンギョソウの遺伝子をクリーム色の朝顔に組み込んで実現しています。

江戸時代に遺伝子工学技術はありませんので、当時は、突然変異だったのでしょう。

余談ながら、斑入りの植物が好まれるのは現代でも日本人特有なのだそうです。

『あさかほ叢』に描かれた斑入りの朝顔/国立国会図書館蔵

外国だと斑入り=色素異常もしくは光合成不全とみなされ、あまり価値が認められないのだとか。

日本にはアシンメトリーや不完全さを”美”と捉えてきた文化があるからかもしれません。

居職(いしょく)でコツコツ

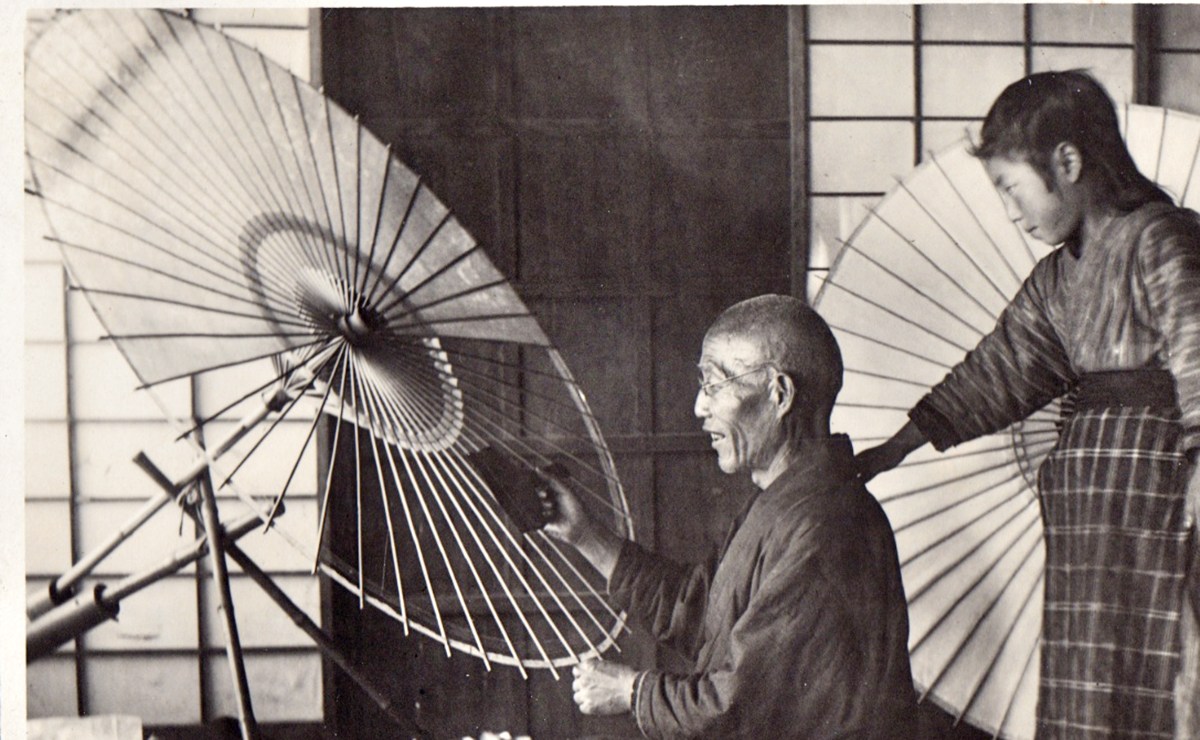

時代劇でもお馴染みの副業と言えば、”浪人の傘張り”ですよね。

実は浪人だけでなく、現役の武士もよくやっていました。

江戸ではリサイクル・リユースに関する仕事が山程あり、武士が手を出す副業としてはうってつけだったのです。

・古傘の修理

・雪駄直し

・提灯の張替え

などなど、日用品を修理する仕事は文字通り絶えません。

これらは全て室内だけでできる”居職(いしょく)”という部類の仕事であり、人目につきにくいのも武士にとってはメリットだったのでしょう。

当時の傘は竹の骨に紙を貼って油を塗ったもので、提灯も同じく竹の枠に紙を貼っていたので、遅かれ早かれ破れてしまうもの。雪駄にしても鼻緒や金具が傷んできます。

かといって新品は高いため、庶民たちは修理に出して長く使うのが当たり前でした。

修理の手順はおおよそ以下の通り。

①修理する傘などを他の業者に集めてきてもらう

↓

②自宅に持ってきてもらって職人や武士が修理する

↓

③修理が終わったものをまた業者に渡して売ってきてもらう

傘の修理一本で百文ぐらいになったので、経費を差し引いたとしても、蕎麦を食べたり銭湯に行くぐらいのお金は残ったでしょう。

コツコツ続けていれば、貯金もできたかもしれませんね。

和傘貼り(1914年)/wikipediaより引用

絵で稼ぐ

教養や芸術的センスに優れた武士の場合、自らの才能を活かして収入を得る人もいました。

たとえば絵画。

大河ドラマ『べらぼう』で衝撃的な死を迎えた恋川春町も、文筆業だけでなく、鳥山石燕(ドラマでは片岡鶴太郎さん)に学んで絵師としての仕事もありました。

ドラマの中でも朋誠堂喜三二の作品に提供していましたが、あれも史実ベースの話。

鳥山石燕は、喜多川歌麿の師匠でもあるので、春町と同門になりますね。

あるいは『べらぼう』の時代より少し後、蛮社の獄で罰せられたとして有名な渡辺崋山も絵画に達者な武士の一人です。

ご多分に漏れず渡辺家も懐事情が厳しかったので、少年の頃から家計の足しにするために描き始めたのだとか。健気ですね。

彼は自分で書いた紀行文の挿絵の他、頼まれて古賀藩の家老・鷹見泉石の肖像画を描いたことがあります。

鷹見泉石像(国宝) 渡辺崋山筆/wikipediaより引用

なかなかリアルな画風で、これなら画家一本でも食べていけそうな出来栄えですよね。現実には残念な最後を迎えてしまいましたが……。

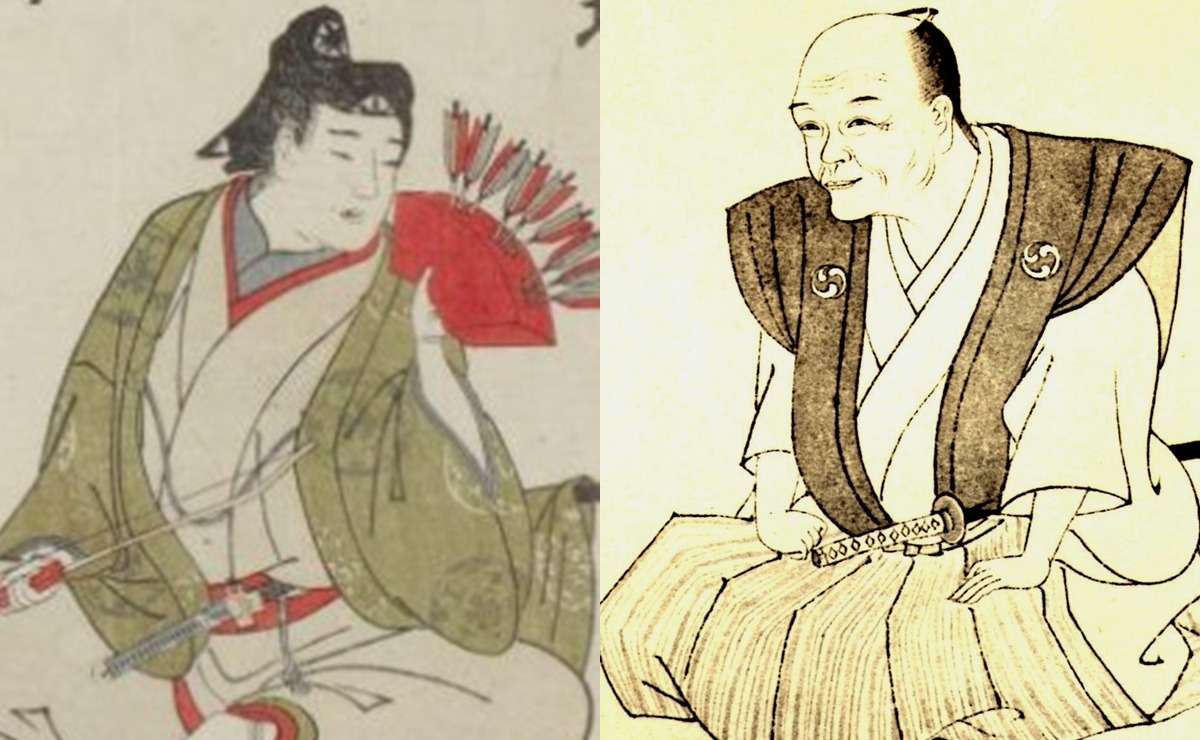

文学

文才を発揮して収入を得た武士もいます。

先にも触れました恋川春町は黄表紙の祖と言われ、劇中でも『金々先生栄花夢 (きんきんせんせいえいがのゆめ)』が話題になりました。

本名は倉橋格で、一万石という小藩・駿河小島藩の武士です。

一方、朋誠堂喜三二の本名は平沢常富で、こちらは佐竹氏で知られる久保田藩(秋田藩)の江戸留守居を務めていました。

留守居というのは各藩や幕府との情報交換という大切な役割があり、そのため吉原などに出向く機会も少なくなかったとされます。

劇中でまぁさん(尾美としのりさん)が堂々と遊んでいられるのも、そういった立場だからでしょう。

恋川春町(左)と朋誠堂喜三二/wikipediaより引用

ちなみに武士は副業の時間をどうやって作っていたのか?

というと、実はもともと余裕がありました。

江戸時代の下級武士は一つの役職に2~3人が割り当てられ、休日も多かったとされているのです。

「時間があって収入がないなら副業するしかない」

そう考えた誰かが内職を手掛けるようになり、それがいつしか広まったのでしょう。

現代人からすると「副業をやれる時間があるなんてうらやましい」とも思えてしまいますね。

しかし、明かりが乏しく夜の時間をほとんど使えないことを考えると、案外どっこいどっこいかもしれません。

当時なかった制度としてふるさと納税や各種控除もありますし、我々も武士たちに倣って地道に生活を守っていくとしましょう。

あわせて読みたい関連記事

-

なぜ『べらぼう』に登場する旗本や御家人は総じて貧乏なのか?

続きを見る

-

『べらぼう』市原隼人演じる鳥山検校はなぜ大金持ちなのか?盲人の歴史と共に振り返る

続きを見る

-

実は結構ユルい「士農工商」の身分制度~江戸時代の農民や町人は武士になれた?

続きを見る

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

-

『べらぼう』尾美としのり演じる朋誠堂喜三二~蔦重と手を組む武士作家の実力は?

続きを見る

参考文献

- 安藤優一郎 監修『江戸の給与明細 (MdN新書 043)』(エムディエヌコーポレーション/インプレス, 2022年12月, ISBN-13: 978-4295204800)

出版社: 国立国会図書館 書誌情報 |

Amazon: 商品ページ - (大活字版)『時代を変えた江戸起業家の商売大辞典』(ISM Publishing Lab, 2015年5月, ISBN-13: —)

出版社: ISM Publishing Lab 書誌情報(Amazon記載) |

Amazon: 商品ページ - 中江克己『江戸のスーパー科学者列伝 (宝島SUGOI文庫)』(宝島社, 2013年8月, ISBN-13: 978-4800210388)

出版社: 国立国会図書館 書誌情報 |

Amazon: 商品ページ - 基礎生物学研究所

出版社: 基礎生物学研究所公式サイト |