大河ドラマ『べらぼう』に市原隼人さん演じる鳥山検校が、松葉屋の客として登場しました。

このころの松葉屋は、伝説的な名妓の名跡である五代目瀬川の襲名直後。

吉原全体が千客万来の状態であり「一目でいいから!」と瀬川を見にくる客は、軽くあしらわれるものが大半でした。

そんな中、上客として迎えられたのが鳥山検校です。

瀬川らが座敷に向かうとき、花魁に付き従う女郎たちは口々にこんな不満を漏らしていました。

このあまりに痛烈な言葉に、ナレーターでもある九郎助稲荷がこう付け加えます。

「忌み嫌われる側面も持っておりました」

そして女将のいねが「そういうのは得てして下っ端で、検校ともなれば違う」と執り成すと、瀬川は皆に向けてこう呼びかけます。

「みな、金の山が座っていると思いんしょう」

現代の視聴者から見れば、差別的で不快感を覚えるかもしれない場面。

目の見えない人を嫌い、差別し、地獄に堕ちるよう願うとは何事か。

人権意識のない時代だからのことなのか。

しかし、その直後に「金の山」と言われるのはなぜなのか?

鳥山検校と、日本の盲人の歴史を振り返ってみましょう。

※本記事では歴史的経緯を説明するため差別的と見られる表現がありますことをご了承ください

鳥山検校と同じく江戸時代の検校だった杉山和一/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

日本史の中の盲人

有史以来、目の見えない人々は常に存在してきました。

古代ですと、常人には見えないものや予兆を察知すことが託され、シャーマンとしての役割を果たしていたことが伝わっています。

そして、その存在がはっきりと人々の意識において特別視されるようになってゆくのは、国家が形成され、仏教が伝来して広まる過程のことでした。

東大寺盧舎那仏坐像

民に労役が課されるようになると、それが担えない者は社会の負荷とされてゆきます。

仏教は人を救う教えでありながら、輪廻転生という思想を日本人に浸透させました。

目が見えない者は前世の罪業であると、信じられるようになったのです。

唐から視力を失いながら、はるばる渡来した鑑真が仏教伝来に大きな役割を果たす一方で、このような差別意識をも広めてしまった側面もありました。

大河ドラマ『光る君へ』で、藤原隆家が視力を喪失しかねない危機に見舞われていたのを覚えていらっしゃるでしょうか?

目の怪我をしてしまった隆家は、太宰府で宋人医の治療を受けて回復していましたが、当時は彼のような上級貴族ですら、都でも十分な医術を受けられなかったことがわかります。

何もできず、視力を失う者も多かったことでしょう。

琵琶法師たち『平家物語』を奏で語る

海外から渡来した文物の一つに楽器があります。

その中でも琵琶は、盲人の歴史にとって欠かせないものとなってゆきます。

平安時代、盲人と琵琶を結びつけるこんな伝説が生まれたものです。

仁明天皇の第四皇子に人康親王がおりました。

生まれつきか、あるいは若くして視力を失い、琵琶を奏でて生きていたとされます。

盲目の歌人である蝉丸と同一人物とすることもありますが、日本史上において、名のある盲人として登場したのが彼らとされ、琵琶法師の祖として伝説と化していきます。

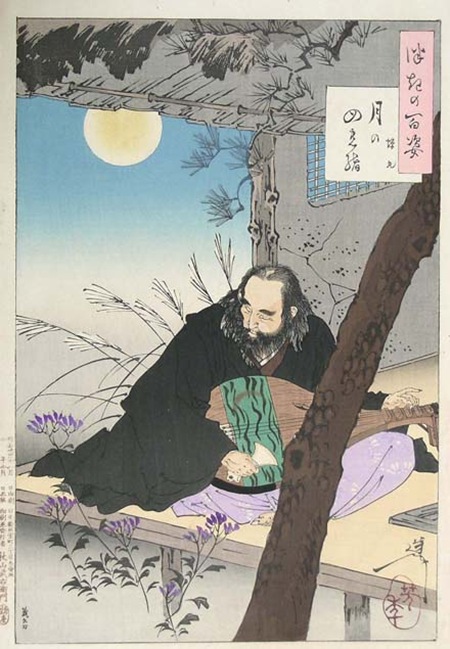

月岡芳年『月百姿 月の四の緒』/wikipediaより引用

平安時代に終わりを告げた源平合戦。

この戦いにより滅びた平氏の悲哀を語る『平家物語』こそ、盲人の琵琶法師たちが奏でました。

【平曲】と呼ばれ、現代まで伝承されていることは皆さまもご存知でしょう。

かくして盲人と琵琶は結びつき、彼らの技能として認識されるに至ることは、社会に役立つ存在と見なされる大きな転換点といえました。

令和アニメ版『平家物語』において「びわ」という少女が語っていました。

壮年男性の法師よりも愛くるしい少女にした方がアニメファンには受け入れやすいのかもしれません。

しかし、健常者が盲人の職業を奪った改悪とも言える。日本史の特性を踏まえると、若干配慮に欠く改変だと思わざるを得ませんでした。

明石検校により「当道座」が生まれる

室町時代、足利尊氏の一族に、明石覚一という人物がおりました。

その名の通り明石を領していたものの、中年になって失明。

彼はここで終わらず、自らの屋敷を拠点に【当道座】という盲人組織を作り出します。

この【当道座】とはどのような意味を持つのか?

「当道」とは芸能技能を指す言葉ですので、技能を持つ者の「座」として組織されたことがわかります。

この組織は、実質的な創始者といえる明石覚一の技能が元となっています。

彼は【平曲】の達人でした。さらに按摩や鍼灸も得意としていたのです。

視力喪失というハンディキャップがあってもこなせる特殊技能を用いる者たちを組織化した【当道座】。

覚一はこの組織の最高位にあたる【検校】初代となりました。

時代がくだり戦国乱世となると、特殊技能の持ち主はもう一つの顔を持つこととなります。

大河ドラマ『麒麟がくる』では、医者である望月東庵や、旅芸人を率いる伊呂波太夫が、間諜の役割を担うことがありました。

『麒麟がくる』に登場した旅芸人の伊呂波太夫(絵・小久ヒロ)

【平曲】を奏でる琵琶法師や、按摩や鍼灸を行う【当道座】の一員も、こうして動員されたことがあったとされます。

※続きは【次のページへ】をclick!