こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【鳥山検校と盲人の歴史】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

鳥山検校:五代目瀬川を身請けする

徳川綱吉時代から下り、十代・徳川家治の時代ともなると、武士はすっかり貧しくなっていました。

白馬に乗った侍が吉原にやってくるなんて、もはや昔話。

八代・徳川吉宗以降、質素倹約こそが武士の習いとなりました。

そうなると吉原の客層も変わってきます。

吉原に来訪する盲人の姿が、歴史上最も多く見られた時代となるのです。

といっても、誰もが音曲や三療をこなせるわけではない。

そうした者たちも生きて行けるよう、幕府は【当道座】に金貸し業を許可していました。

米から金への転換が目指される【田沼政治】の時代ともなると、金をうなるほど手にする盲人が増えてゆくのは必然のこと。

田沼意次/wikipediaより引用

この天下御免の金融業は、時代によって若干異なるとはいえ、あまりに悪どい特権がありました。

以下に列挙しますと……。

・礼金:元金から「礼金」として1〜2割引かれる

・高金利:月利息が1〜2割

・滞納により金利が増える:「月おどり」と呼ばれ、1月経過するごとに3倍になる

一年借りただけで借金が倍増することもあったほどの暴利。

今は死語ですが、かつては「盲滅法に高い」という言い回しがありました。【当道座】の金貸しは「法も何もないほど高い」という意味です。

しかも、取り立てがえげつない。

前述したように、三療を行う渡世の座頭を出迎えるだけでも、皆戦々恐々という状況です。何かあれば「神君大権現のお墨付きであるぞ!」と掲げられるとなれば、手出しはできない。

そんな座頭たちが、群となって借金の取り立てにやってきたら、もはや逃げ場はありません。

たとえ訴訟の場に持ち込んでも、【当道座】相手では奉行も手も足も出ず、敗北は目に見えています。

こうなるといつしか盲人が歩くためにつく杖が、金を掻き集めるもののようにすら見えてくる――そんなふうに憎まれても致し方ない状況が生まれました。

鳥山検校は、こうした「強欲な高利貸し」として語られる人物です。

彼個人が悪どいというよりも、盲人であり、かつ検校の官を買っている時点で、当時の江戸っ子からすれば疎ましい存在でした。

金貸しで得た金で、高嶺の花である瀬川を身請けする。とんでもなく憎たらしい奴!

大大名に代わり、吉原の悪役として検校が登場したわけです。

そんな事情がありますから、身請けした側、された側ともに、格好のスキャンダルの対象となります。

鳥山検校が、あまりに苛烈な金貸しを行い、江戸から追放されたとき、少なくない江戸っ子が「ざまぁみやがれ!」と快哉を叫んだことでしょう。

そしてその隣にいた瀬川の姿は、やっかみ混じりのゴシップから消えてゆくのでした。

これが鳥山検校と五代目瀬川の伝えられている姿の原型です。

後に脚色されていく物語の中では、瀬川の悲劇を強調するためか、彼女には恋した相手がいたとされます。

しかし、それはあくまでフィクションの範疇。

『べらぼう』における瀬川と蔦重の仲と同じく、創作の域を出ません。

川柳にはこうあります。

検校の言いなりになる口惜しさ

1400両という金を積み上げ、江戸っ子の憧れである瀬川を身請けする鳥山検校。

彼もまさしく時代の象徴なのでした。

塙保己一:国学で世を照らす

鳥山検校はなぜ、江戸っ子から憎まれたのか。

前述の通り、金にモノを言わせて江戸一の名花を買ったせいです。いわば江戸っ子の嫉妬により悪党とされました。

では検校たちは全員が全員嫌われたのか?

というとそうではなく、実は鳥山検校のあと、松平定信時代には時代を代表する偉大なる検校が現れます。

塙保己一です。

幼くして病で失明しながら、学問への興味関心を抑えることができず、江戸にのぼり国学を熱心に学んでいた。

塙保己一/wikipediaより引用

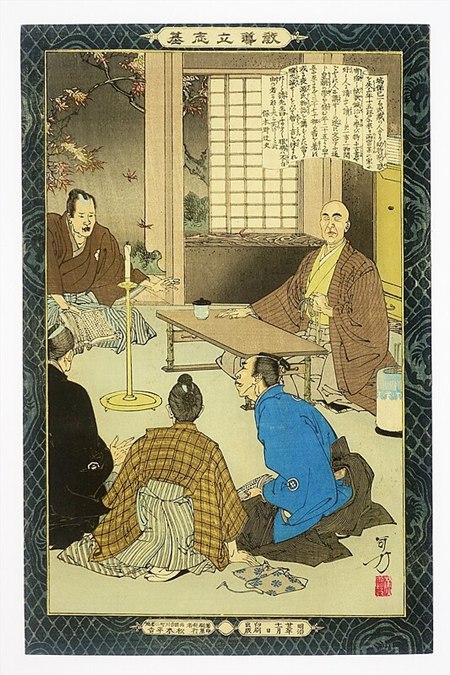

塙保己一の名声は日に日に高まり、番町の学問所には人が続々と集まります。

そして、こんな川柳が詠まれました。

番町で目明き盲に道をきき

田沼意次のあと、文武を奨励した【寛政の改革】にふさわしい盲人として、塙保己一はその名を残したのです。

水野年方作『教導立志基』「塙保己一」/wikipediaより引用

米山検校:五男に男谷家の株を買う

江戸後期から幕末へ向かう時代を代表する盲人として米山検校がいます。

越後から江戸に出て財を成し、五男・平蔵に御家人株を買い与えた人物で、検校の金の使い方としては最も賢い部類といえるかもしれません。

この家がやがて旗本・男谷家となり、幕末の剣聖たる男谷精一郎信友を輩出。

さらに男谷平蔵の三男は勝家に婿養子として入り、勝小吉となります。

彼は素行の悪い旗本として知られ、吉原にも足繁く通ったとされます。

『べらぼう』序盤の長谷川平蔵のような人物ですね。

そして、この勝小吉の長男が麟太郎、つまり勝海舟となるのです。

米山検校が御家人株を買ったことにより、孫は男谷精一郎、曽孫は勝海舟となったのでした。

勝海舟/wikipediaより引用

米山検校は十万両を水戸藩に献金した美談も残されています。

幕末ともなると、京都の盲人たちが進軍する西軍の軍資金として、大金を献じたとも伝わります。

しかし明治4年(1871年)、政府は江戸時代の盲人組織に解散命令を出します。

東照大権現以来の庇護は消えても、差別は残る時代へ。

以降、西洋から学んだ盲人福祉の種が蒔かれ、芽吹くまで、歳月と人々の努力が要されることになります。

みんなが読んでる関連記事

-

異国の賊を撃退した藤原隆家(伊周の弟)天下のさがな者と呼ばれる武闘派貴族だった

続きを見る

-

家康の側室・於愛の方(西郷局)の生涯~二代将軍・秀忠の母はどんな女性だった?

続きを見る

-

政宗の孫・伊達綱宗と伊達騒動!遊び呆けて東北の雄藩も危うく潰されそうになる

続きを見る

-

田沼意次はワイロ狂いの強欲男か それとも有能な改革者か?真の評価を徹底考察

続きを見る

-

なぜ勝海舟は明治維新後に姿を消したのか? 最期の言葉は「コレデオシマイ」

続きを見る

-

借金地獄から抜け出せない吉原の女郎たち~普段はどんな生活を送っていた?

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

『世界盲人百科事典』(→amazon)

他