寛政7年(1795年)5月19日は長谷川平蔵こと長谷川宣以(のぶため)の命日です。

今年は大河ドラマ『べらぼう』で歌舞伎役者の中村隼人さんが演じて話題になっておりますね。

公式サイトでも「時代劇のヒーロー」として取り上げられており、劇中では吉原で散財してスッカラカンになっても、鱗形屋の摘発に出向いても、何かと「絵」になり目が離せない存在と言えるでしょう。

では、史実ではどうだったのか?

というと、若かりし頃から亡くなるまで、何かと興味深い功績があり、『べらぼう』でも終盤までの活躍が期待できる存在です。

本記事で長谷川宣以(平蔵)の生涯を振り返ってみましょう。

時代劇のヒーロー 長谷川平蔵

長谷川宣以とは一体どんな人物だったのか?

史実での生涯を振り返る前に、時代劇での「鬼平」を知らない世代の方に、ざっとご説明申し上げておきますと……。

長谷川平蔵は他の時代劇キャラクターと比較すると、比較的後発といえます。

例えば『忠臣蔵』の赤穂浪士や大岡越前は、江戸時代からフィクションの中で活躍しており、銭形平次や赤ひげ先生は明治以降に定着。

平蔵の名は、池波正太郎作『鬼平犯科帳』で広く知られるようになりました。

鬼平犯科帳1(→amazon)

この作品は1967年から作者が死去するまで、つまり昭和の高度経済成長期から平成に入る直前まで、続けられた小説シリーズです。

原作の連載中から、さらには終了後も、テレビドラマ、映画、舞台、漫画、アニメと様々な形で広く受け入れられ、令和になってからも鬼平の新作となれば注目を集める定番コンテンツとなっています。

同作品には、一体どんな特徴があったのか?

作者の池波正太郎は物語の中でも江戸っ子の誇りを重視していました。

作中に登場する江戸グルメはまさしく垂涎もの。鬼の平蔵、略して「鬼平」の人柄も江戸の粋が凝縮された実にいい男です。

池波は鬼平を描く際、実在する江戸っ子らしい歌舞伎役者を念頭にしていたとされ、メディアミックスの際も歌舞伎役者が演じることが定番化しました。

江戸歌舞伎の役者がテレビで演じてみたい役の代表格が、この鬼平といえましょう。

まさしく、今のぼり調子の歌舞伎役者である中村隼人さんが演じるにふさわしい役。

そうはいっても、この鬼平の人気には悩ましい点もありまして。

鬼平の決め台詞といえば、なんといってもこれでしょう。

「火付盗賊改方、長谷川平蔵である。神妙にせい!」

これはこれで結構なものではありますが、このイメージが強すぎると、凶悪犯罪者を取り締まる顔ばかりが強調されてしまいます。

宣以の顔はそれだけではありません。

やんちゃに遊び呆けていた若い頃。

【寛政の改革】のなかを生きた、人情味あふれ、江戸っ子に愛された名官僚としての姿もあります。

『べらぼう』では、凶悪犯罪を取り締まる以外の顔が見られる貴重な機会です。

ということで、あらためて彼の人生を追ってみましょう。

『鬼平犯科帳コミックス1』(→amazon)

四百石旗本の長谷川氏に生まれる

長谷川宣以(のぶため)は延享2年(1745年)の生まれ。

幼名は銕三郎。銕(てつ)は鉄の異体字です。

『べらぼう』の主人公・蔦屋重三郎は1750年生まれで、彼よりは5歳上になります。同作で重要な役目を果たす田沼意次は1719年生まれです。

そして彼が深く信頼を寄せることになる松平定信は1759年生まれですから、およそ一回り年下の上司を深く敬愛していたのでした。

代々当主が「長谷川平蔵」と名乗ることの多かったこの家は、四百石取りの旗本でした。

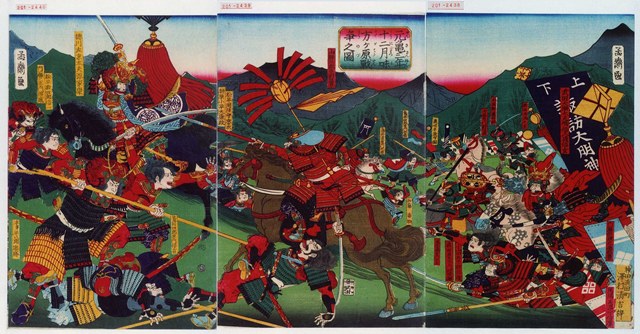

旗本としての長谷川氏は、ルーツを辿れば【三方ヶ原の戦い】で討死を遂げた長谷川藤九郎正長とされています。

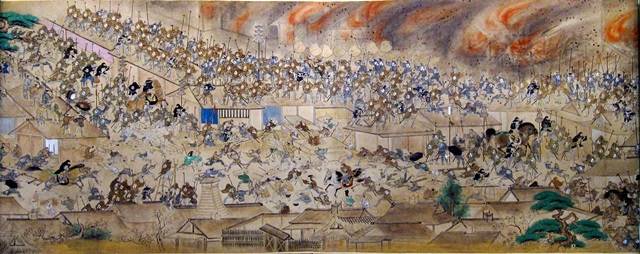

三方ヶ原の戦い(歌川芳虎作)/wikipediaより引用

そんな三河以来の旗本である長谷川家は、御書院番や御小姓をも輩出する由緒正しい家ですが、石高は高いとはいえません。

このことが、宣以が出世を遂げた際、妬まれる一因となったことも考えられます。

宣以の二代前、八代将軍・徳川吉宗にお目見えを果たした宣尹は、虚弱体質でした。

若くして寝たきりとなった彼には、跡を継ぐ男子もおりません。そこで叔父である宣有の子を末期養子に迎え、家を継がせることにしました。宣以の父・宣雄です。

宣以はこの宣雄の長男として生まれました。

母は宣雄の正妻ではありません。「某氏」や「家女」、つまりは素性不明とされています。家に仕えていた女中が産んだとも、名の知れぬどこぞの娘が母ともされます。

「鬼平犯科帳」シリーズではこの複雑な生まれが脚色されています。後の鬼平を産み落とした実母は、ほどなく亡くなってしまいます。

宣雄の妻は、実の子ではない息子をいじめました。その反動で悪い遊びを覚えてしまったという設定です。

いかにも執筆時期の昭和時代に受けが良さそうな設定といえますが、実際そうであったかどうかはわかりません。

江戸時代中期は家の存続のため、血縁関係のない親子関係はよくみられます。

正妻としても、貴重な後継ぎをいじめ抜くわけにはいかないのでは?と思えます。

「本所の銕」として遊び回る

動機はさておき、彼が若い頃パーッと遊んでいたことは確かなようです。

あまりに派手に遊び回るため、ついたあだ名は「本所の銕」。『べらぼう』でも登場直後は遊蕩の限りを尽くした風来坊という設定が採用されていましたね。

彼が縄張りとした「本所」とは、現在の東京都墨田区本所を指します。

徳川家康が江戸に入った際、このあたりは人もまばらなのどかな土地でしたが、数代かけて海を埋め立て川に橋を架け、将軍様のお膝元である江戸を築き上げてゆきます。

本所のあたりも、低湿地帯を埋め立てた新興の街であり、水害に悩まさることも多いものでした。

当初は江戸の新興界隈であったこのあたりも、時代が降ると発展してゆきます。

大事件もしばしば発生し、【明暦の大火】や【赤穂浪士討ち入り】も起きました。

明暦の大火を描いた戸火事図巻/wikipediaより引用

『べらぼう』の舞台となる江戸時代中期ともなると、武家屋敷が並ぶ活気あふれる場所です。

そんな街で彼は「おい、あれが噂の銕だぜ!」と噂になるようなワルだったわけです。

話題になるほど不良少年だったというのは、果たしてよいことなのかどうか?

江戸っ子からすれば「俺らの気持ちがわかる、話のできるいい男サ!」となる一方、同僚や上司である武士からは「なんだあの柄の悪い奴は」となります。

これが彼の評価が分かれる一因になることは、頭の隅にでも入れておくとよいかもしれません。

なお、彼は現在の彼は墨田区のホームページでも「ゆかりの人物」として紹介され、郷土の誇りとされていて、不良少年時代についても肯定的に扱われております。

将軍に御目見、結婚、そして京へ

そんな遊び人であった彼も、落ち着きを取り戻したのか。

明和5年(1768年)12月5日、十代将軍・徳川家治に御目見を果たします。

徳川家治/wikipediaより引用

このとき23歳。現代人からすればその歳で社会に出ることはごく当たり前でしょう。

しかし、当時からすれば「やっぱり遊びすぎたのかな?」と首を傾げられそうな御目見でした。

このときの御目見は彼一人でしたわけでもなく、他の旗本の子息30人の中の一人。

ある意味、彼は目立ったかもしれません。他の旗本の子の中には、前髪がやっと取れたばかりで12~3歳の子息もいたことでしょう。

そんな中で23歳とは気まずいものがあります。現代ならば、中高生の中に社会人がいるようなものですね。

事情を知った者からすれば「ああ、あの落ちこぼれね」となってもおかしくはありません。

銕三郎から宣以となった彼は、多少なりとも身が落ち着いたのでしょう。明和8年(1771年)には妻との間に嫡男・宣義が生まれています。

妻は旗本・大橋与惣兵衛親英の娘とされています。子供が生まれる前年あたりには結婚したものと推察できます。

この妻は「鬼平犯科帳」では”久栄“の名で登場し、代々江戸らしい美しさを持つ配役がなされております。

お目見えも果たしたし、身を固めたのだから、そろそろ宣以が凶悪犯罪者を取り締まるのだろう――そう期待したくもなりますが、江戸時代は父が引退しない限り、子に出番はありません。

父・宣雄は極めて優秀な官僚でした。

【火付盗賊改方】として、なんと【明和の大火】の放火犯を捕縛したのです。

この難事件の解決が契機となり、異例の大抜擢がなされ、【京都町奉行】に任じられたのです。

安永元年(1772年)10月、かくして長谷川一家は京都町奉行として任地へ。この異例の人事に、息子の宣以夫妻もついていきました。

『鬼平犯科帳』での彼は妖艶な京女とのアバンチュールを楽しむことになります。

新婚でありながらどういうことかと戸惑う方もおられることでしょう。昭和の時代小説とは、しばしばこうした男性向けサービスシーンが挟まれるのです。

それだけではなく「東男に京女」というファンタジーが日本には長いことありました。要するに、江戸の男が京都の女に妄想を膨らませているという構図です。

小説はともかくとして、実際の宣以にはそんな余裕はあったのかどうか。

安永2年(1773年)、激務がたたったのか父の宣雄が急死してしまいます。

赴任して一年も経たないうちの急死――そんな父の葬儀を終えて、宣以は父のもとで働いてきた奉行所の与力・同心にこう挨拶をします。

「各々方、御堅固に勤めをこなしてくだされ。

後年、長谷川平蔵といえば、当世の英傑だと噂されるよう、私も精進いたします。

みなさんが江戸に来られることがあれば、必ず私のもとへ立ち寄ってください」

なんや、随分と大口を叩くモンやな……と、当時から思われたため、記録された言葉でしょう。

結局八ヶ月、一年にも満たぬ京都での生活を終え、宣以は江戸へ戻ってゆくのでした。

父の死により、宣以は「平蔵」と名乗ります。

長谷川平蔵宣以がここに登場しました。この先、彼のことは「平蔵」と記しましょう。

「鬼平」どころか「旗本退屈男」としての日々

年代的には『鬼平犯科帳』の前に時代劇のヒーローだった人物に早乙女主水之介がおります。

1929年から11作発表された佐々木味津三『旗本退屈男』シリーズの主人公です。

『旗本退屈男』(→amazon)

千石を超える大身の直参旗本ながら、無役なので暇を持て余し、事件に巻き込まれてゆく。『鬼平犯科帳』シリーズの前はテレビドラマや映画原作の定番でもありました。

さて、なぜこの話をしたかと言いますと、大言壮語して江戸に戻った平蔵は、旗本でありながら退屈を持て余す境遇に陥ってしまったのです。

早乙女主水之介よりも禄高が低い「旗本退屈男」状態。

旗本には「役有り」と「役無し」があり、三千石以上は「寄合」、それ以下は「小普請組」とされます。

江戸に戻った平蔵は「役無し」とされ、四百石ですので「小普請組」に入ります。

江戸城に登ることもない。仕事もない。そんな退屈な立場に陥ってしまったのです。

エネルギッシュであり、父の英名も背負い、かつ京都で大言壮語してきた平蔵には辛い日々だったことでしょう。

ときに平蔵30歳、而立です。脂の乗り切った彼にとっては虚しい日々でした。

その鬱屈を晴らすためか、平蔵は遊里に出入りしては、パーッと遊んでしまったようです。

粋なファッションに身を包み、本所時代を彷彿とさせるやんちゃぶり。

『べらぼう』の序盤に登場する平蔵は、この頃にあたります。ゆえに、やさぐれた姿で吉原をうろついていたわけです。

明和4年(1774年)、やっと旗本のごく一般的なルートである御書院番・小姓組へ配属され、退屈な日々は終わりを告げました。

彼は江戸城内から【田沼時代】を目撃することになるのでした。

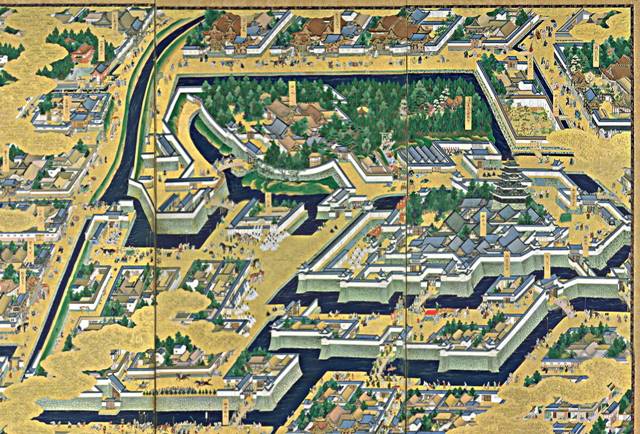

江戸城/wikipediaより引用

『べらぼう』では田沼意次に頼まれ検校による高利貸しの実態を突き止めたり、あるいは鱗形屋の偽板を摘発するなど、要所要所で吉原で遊んでいたときとは違う凛々しい姿を見せています。

ただ、史実における【田沼時代】の平蔵は、さほど目立つことはありませんでした。

『鬼平犯科帳』シリーズ本編時系列以前の姿が描かれる『べらぼう』は貴重です。

不惑過ぎ 四十二で「火付盗賊改方」となる

三十代の平蔵は、着実な出世を重ねていました。

天明4年(1784年)に徒歩組の指揮官を取る西丸徒頭になると、天明6年(1786年)には番方(武官)の要職・先手弓頭に就任。

そして天明7年(1787年)、42歳の平蔵はついにあの役目に就きます。

火付盗賊改方、当分加役とされるのです。

翌8年(1788年)には加役を免じられるものの、同年には再度加役とされたのでした。

【火付盗賊改方】とは凶悪犯罪を取り締まる【加役】であり、本職と兼任する職種となります。御先手弓頭の【加役】として、長谷川平蔵はこの役に任じられたことになります。

後世からすれば、いよいよ伝説が始まると胸躍る瞬間です。

不惑を過ぎて貫禄十分、鬼平が颯爽と登場する姿が思い浮かぶ方もおられるかと思います。

しかし、当時の旗本たちは不満がありました。

「なんであいつごときが、あんな重役を任されるんだ……」

父はまだしも、息子はボンクラじゃねえか。そうぼやくものもいたわけです。

ここから先の平蔵の活躍は、『鬼平犯科帳』でもお楽しみいただけます。

確かに小説もドラマも漫画も面白いけれども、いくらなんでも話を盛っているだろう。

当時の江戸はあんな悪党どもがウヨウヨしていたものか? そう首を傾げる方もいるようですが、なかなか治安が悪かったことは確かです。

強盗団が押し入り、殺しも辞さずに荒らして回る不良青年団。

女であれば、年齢を問わずに嬲ってから殺す強盗兼性犯罪者・葵小僧。

屋根の上を素早く飛び回る、悪の火消し人足。

表の顔は目明かしの頭(与力や同心に雇われた者)でありながら、裏の顔では吉原に女を隠し置くふてぇ輩……。

こうしたフィクションに出てきてもおかしくない、「小僧」だのなんだの、異名がついた犯罪者が実在したのでした。

「今大岡」、ありがてぇ本所の平蔵さま

こうした凶悪犯を捕らえる平蔵は、江戸っ子たちの心を掴んでゆきます。

さらには平蔵はその人柄が実に江戸っ子好みにあいます。

平蔵は気前がよく、部下に酒食をふるまいました。

町人が捜査に協力すれば、蕎麦をご馳走してくれました。

深川江戸資料館に展示されている江戸時代後期の「風鈴蕎麦」の屋台/wikipediaより引用

平蔵は出歩く際には小銭を持ち歩き、物乞いに配る姿も目撃されています。

「今大岡(※現代版大岡越前・名奉行)とはあの人のことサ」

「本所の平蔵さま、ありがてえや」

江戸っ子たちはうっとりと、彼を讃えるようになりました。

京都での大言壮語から十年以上を経て、確かに「長谷川平蔵」の名は英雄のものとして知れ渡るようになったのです。

一方、そんな平蔵をやっかむ声もあります。

彼の気前の良さや優しさなんてパフォーマンスだ、ろくに字も読めない奴のくせに! そう囁く声もありました。

平蔵は有能で公明正大。

実にいい男ではあるのですが、パフォーマーとしてあまりに立ち回りがうますぎるという点が、胡散臭さとして認識されたようです。

彼を抜擢した松平定信も、胡散臭さがあると感じていたようです。

人足寄場:無宿者を減らし更生させる事業

平蔵の偉大なところは『鬼平犯科帳』の世界の外にもあります。

なぜ、人は悪事を働くのか?

根っからの悪党などそうそうおらず、食うに困ってのことではないか?――そんな先進的な考えがあったことこそ、その真価かと思われます。

寛政元年(1789年)、平蔵は松平定信に【人足寄場】設置を建言しました。

実に画期的な提案です。

江戸石川島に、無宿人(住所不定で犯罪者となる者も多い)、刑期を終えた者を収容し、寄場建設に動員したのです。

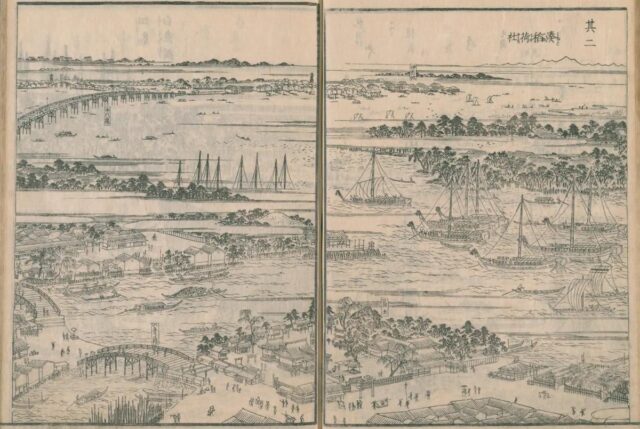

以下の地図のように、現在の東京都中央区佃にあたります。

作業をさせなら建築業に必要な技術を教え込み、ここから出ても手に職をつけ、食べていけるように取り計らいました。

医療施設もあり、病気や怪我に倒れたものは手当を受けられる。

幕府はこうした犯罪者更生と労働を兼ねた制度を模索しておりましたが、長谷川平蔵のものこそ、さらに一歩進んだものといえます。

これは世界史的に見ても画期的な事業といえました。

例えば近代イギリスの【救貧院】は、名前こそ「貧しき者を救う」とされているとはいえ、実態は懲罰的な要素が強く、劣悪なものでした。

明治時代初期の網走監獄も、囚人を労働力とする点では共通しているものの、江戸時代以下の境遇では?とすら思わされます。

思えば【田沼時代】が終わったあと、江戸っ子たちはこれで世の中がよくなるとはしゃいだものでした。

しかし実際はそんなことはなく【天明の大飢饉】が起こり、松平定信がいかに改革をしようとどうにもなりません。

平蔵も、そんな世の中には苦しめられています。

定信の志も理解しています。

苦しい中でも少しでもよくしたい。そう思えばこそ、知恵を絞って【人足寄場】をどうにかしようとしてました。

厳しい財政の中、【人足寄場】も予算が減らされてしまいます。それでも平蔵は知恵を絞り、なんとか続けたのでした。

『江戸名所図会』の佃/国立国会図書館蔵

生真面目な定信からすれば、平蔵はどこか大ボラを吹くような、「山師」じみたところがあるように思えました。

しかし、そういう者でなければ「人足寄場」などできないと、のちに彼は振り返っています。

やがて【人足寄場】の成果は見えてきます。

江戸からは無宿人の数が減りました

長谷川平蔵には、松平定信統治下での治安回復という大きな成果があったのです。

江戸のために生き抜いた平蔵

軌道にのったとみなされたのか、寛政4年(1792年)、平蔵は【人足寄場】を解任されました。

この前寛政3年(1791年)には【江戸町奉行】が空席となっています。

江戸っ子の中には「次の町奉行は平蔵様にちげぇねぇ!」と胸を躍らせる者もいたとされますが、そううまくはいきません。

寛政5年(1793年)、平蔵が信頼していた松平定信が失脚してしまいます。

松平定信/wikipediaより引用

その2年後、寛政7年(1795年)、長谷川平蔵宣以は病に倒れました。

11代将軍・徳川家斉から「瓊玉膏」(けいぎょくこう)を賜るも、彼は【火付盗賊改方】を辞任しました。

それからわずか三日後、平蔵は亡くなりました。

江戸のために駆け抜けた、五十年の生涯でした。

★

令和の現在、東京の隅田川沿いの佃には高層ビルが建ち並んでいます。そのビルのあたりに、かつて平蔵が指揮をとった【人足寄場】がありました。

東京を代表するウォーターフロントのある場所が、江戸時代は犯罪者更生を担う場所であったのです。

池波正太郎によって再発見され、テレビドラマから映画まで、縦横無尽に活躍する長谷川平蔵。

犯罪者を追い詰める姿だけではない、彼の姿が『べらぼう』では描かれるようです。

遊び人としての若き日の姿。

人情味にあふれ、先見の明がある「山師」として松平定信に信頼される姿。

その勇姿、まだまだこの先も劇中で楽しんで参りましょう。

あわせて読みたい関連記事

-

松平定信は融通の利かない堅物だった?白河藩では手腕抜群でも寛政の改革で大失敗

続きを見る

-

寛政の改革|蔦重や江戸っ子たちを苦しませた松平定信の政策とは?

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

『べらぼう』眞島秀和が演じる将軍・徳川家治~史実ではどんな人物だったのか?

続きを見る

【参考文献】

重松一義『鬼平 長谷川平蔵の生涯』(→amazon)

楠木誠一郎『水戸黄門は旅嫌いだった⁉︎:種明かし日本史20人の素顔』(→amazon)

東京人編集室 『江戸・東京を造った人々 1』(→amazon)

他