天明6年8月25日(1786年9月17日)は十代将軍・徳川家治の命日です。

時折しも大河ドラマ『べらぼう』の劇中で毒を盛られて、亡くなったばかり。

かつてはとにかく地味な将軍という扱いでしたが、『べらぼう』で眞島秀和さんが演じられてからは「もしかして名君だったのか?」と見方がガラッと変わった方もおられるでしょう。

なんせ劇中では、多くの幕閣や江戸の民が田沼意次を「銭の亡者」と罵る中で、家治だけは、意次の政策「米から銭へ」という真意を理解し、全面的にバックアップしていたのです。

あの姿は史実的にも正しいものだったのか?

徳川家治/wikipediaより引用

本記事で、徳川家治の生涯を振り返ってみましょう。

江戸幕府中興の祖・徳川吉宗の嫡孫

江戸幕府中興の祖と後世に評されている八代将軍・徳川吉宗。

彼には悩みがありました。

嫡男である九代・徳川家重が言語不明瞭であり、酒色に溺れ、将軍としての資質に疑念を抱かれかねなかったのです。

徳川家重/wikipediaより引用

元文2年5月22日(1737年6月20日)、そんな家重に嫡男が生まれました。

幼名が家康以来の「竹千代」とされたことからも、周囲の期待がうかがえる徳川家治――。

母は側室のお幸でした。

お幸は家重に対し、あまりに酒食に耽ることを諫めたため、座敷牢に監禁されてしまいます。

「世継ぎの母に為すべきことではない」

そう諫言されて釈放されるも、その後、家重の足が彼女の元へ向かうことは二度とありませんでした。

そんな両親のもとに生まれた竹千代は、幼いころより聡明であり、吉宗はこの嫡孫に将軍の資質を見出し、大層可愛がります。

寛保元年 (1741年)8月、竹千代は元服し、権大納言に叙任されたのでした。

正室・五十宮倫子とは相思相愛

延享5年(1748年)、家治の母であるお幸が没しました。

吉宗は、母を失った孫のために、正室を早く迎えようとします。

そして翌寛延2年(1749年)、京都から直仁親王(なおひとしんのう)の娘・五十宮倫子が江戸城に着きました。

寛延4年(1751年)には吉宗が亡くなったこともあり、正式な婚礼はまだ成立しません。

徳川吉宗/wikipediaより引用

それがかえって一歳ちがいの二人にはよかったのか、淡い恋心が育まれてゆきます。

宝暦4年(1754年)12月、二人はやっと婚礼をあげました。

将軍は京都から公卿出身の正室を迎えることは慣例ですが、寵愛することはまずありません。

しかし、長い恋を育んできた家治と倫子は仲睦まじいものでした。祖父の吉宗や父の家重とは異なり、家治自身は色に溺れることもありません。

婚礼の翌年、夫妻は千代姫を授かります。

が、この姫は夭折。それから四年のち、倫子が再び懐妊します。

今度こそお世継ぎではないか?と皆が期待をしたところ、生まれたのは再び姫でした。

万寿と名付けられた姫を夫妻はかわいがるものの、世継ぎができないことは深刻な問題となります。

お知保を側室とし、家基を授かる

宝暦10年(1760年)5月3日、父である家重が隠居しました。

これにより徳川宗家を継いで将軍宣下を受けると、徳川家治は第十代将軍となります。

家治が将軍になると、やはり問題になります。

正室を迎えて数年が経過しながら、世継ぎがいないことです。

そこで家治は、御中臈であるお知保を寵愛するよう勧められます。

勧めたのは誰か?

というと、宝暦8年(1758年)から評定所に名を連ね、大奥で人気があった田沼意次です。

田沼意次/wikipediaより引用

そして宝暦12年(1762年)、お知保は家治にとって嫡男となる竹千代、のちの徳川家基を産みました。

家治の正室である五十宮が養母として養育し、お知保は老女上座の格式を獲得。

しかし明和8年(1771年)、大河ドラマ『べらぼう』の舞台が始まる一年前に倫子が没すると、万寿姫も母の後を追うようにして亡くなってしまいます。

『べらぼう』第一回冒頭、大奥の場面で将軍・家治の隣にいたのがお知保の方だったのは、そんな事情があるのです。

家治はその後、お品という女性を寵愛し、貞次郎という男子が生まれました。

しかし僅か三ヶ月で夭折。

そんな家治の治世の元で、幕閣の重石だったのは老中・松平武元でした。『べらぼう』では石坂浩二さん演じる白眉毛の老臣ですね。

武元は八代・吉宗、九代・家重の代から勤め上げている古参の重臣であり、家治も、他の幕僚も、彼に睨まれたら縮こまるほかありません。

「西の丸の爺」と呼ばれ、誰もが一目置く存在――幕府重鎮として睨みを効かせているのがこの松平武元でした。

ドラマでも既に幾度も存在感を発揮し、田沼の重しとなっていますが、安永8年(1779年)、武元は最後まで老中首座を勤め上げ、世を去りました。

そして家治のもとで田沼意次は異例の出世を遂げてゆきます。

田沼意次を重用する

徳川家重は世を去る前に、徳川家治に対し「田沼意次を重用するように」と言い残したとされます。

心優しく、儒教倫理を重視していた家治は、父への「孝」を重んじ、その言葉を遵守したとしてもおかしくない話です。

意次は明和4年(1767年)に側用人、明和6年(1769年)に老中へ昇進。

安永元年(1772年)には側用人兼老中となっていました。

将軍に最も近い側用人としての役目と、政治の主導権を握る老中としての権勢と、兼ね備えることは極めて異例のことです。

しかも田沼意次は、三河以来の名門出身ではありません。

吉宗の代に江戸へのぼった紀州藩士の家系で足軽出身。

世襲の時代である当時、意次のような立身出世を遂げるには、まず人脈構築が欠かせません。

美男子であり、大奥での人気が高く顔が利き、人当たりは抜群の良さであったという田沼意次ですが、同時にこうした立身出世術は、周囲から苦々しい目で見られかねないものです。

江戸城/wikipediaより引用

意次は、確かに能力が高い。

文武に優れ、吉宗が期待をかけた家治の目から見ても、田沼に政治を任せてよいと思えたのでしょう。

徳川将軍が側用人と共に政権運営を担う体制はすでに確立していましたが、吉宗の代と比べて、どうにも家治は任せきりだと周囲からは思われたようです。

大胆で世の変転を見据えた田沼意次の政治。

それは家治の篤い信頼があってこそであり、周囲からの反発や嫉妬とも隣り合わせのギリギリのラインにいました。

風雅で心優しい公方様

米から銭へ――田沼意次が推し進めた重商政策は、時代の流れからすれば必然といえるものです。

徳川家治の政治動向は、当人の実績ではなく、田沼意次を追うことで初めて辿ることができる。

将軍がリーダーシップを握っていた吉宗までの時代と、家重以降は政治の構造が異なっていました。

成人して将軍となりながら、現在まで徳川家治の存在感が薄いのは、こうした近世の君主制らしい特徴が背景にあるゆえでしょう。

側近に政治を任せることにより、近世君主は芸術に耽溺する傾向が強まります。

『べらぼう』では、将棋のシーンが印象的に使われています。

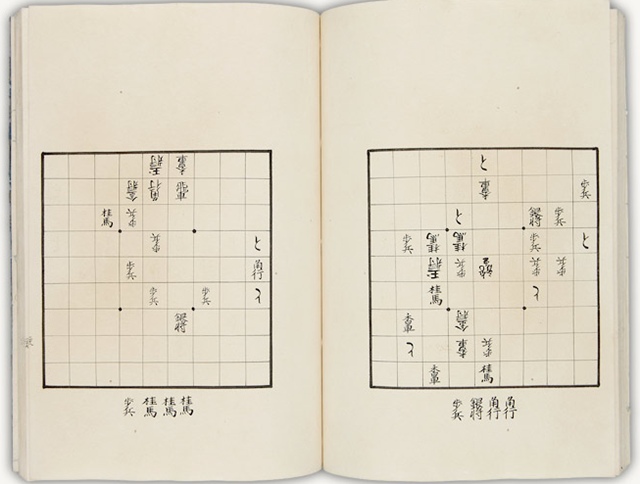

家治は将棋を好み、『御撰象棊攷格』(国会図書館蔵)を記したほどでした。

『御撰象棊攷格』/国立公文書館蔵

彼の棋譜も保存されているほどで、今では無料のオンラインデータベースで参照できます。そのため家治の手が再現でき、ドラマの展開に合わせて使用されているのです。

田沼意次も将棋を得意としており、一致する趣味により接近を図ったともされております。

あるいは家治が将棋に熱中したのは、田沼意次が政治から遠ざけていたため、無聊を慰めるためだとも言われているとか。

家治は八段にまで上り詰めましたが、本当にそこまで強かったかどうか……という点については疑念を抱かれています。

将軍の世を生きていない現代の棋士からすると「当時の棋士は、上様相手に本気を出せなかったのだろう」と評価が辛くなるようで。

鷹狩りを好んだことは祖父譲りですね。

そして書画を得意としたことは家治らしい一面といえました。

こうした将軍自ら筆を執った作品は、大名にとっては垂涎の的。ステータスシンボルとして求められることもあり、仙台藩主・伊達重村は贈賄をしてまで入手していたそうです。

西村屋与八が売り出した【美人画】を得意とする旗本出身の絵師・鳥文斎栄之(ちょうぶんさいえいし)は、家治と絵の談義をしばしば繰り広げたということが宣伝文句とされました。

「栄之」という号も、家治がつけたともされます。

鳥文斎栄之『青楼美人六花仙 』「扇屋花扇画」/wikipediaより引用

家治は儒教倫理を重視し、優しさである「仁」を重んじるとされ、こんな逸話が残されています。

外出時に雨に濡れる軽輩の者を見て「彼らはなぜ雨具がないのか?」とそばにいた者に家治が尋ねました。

軽輩の者には用意されていないことが慣習だと返されると、家治は祖父の逸話を持ち出します。

「高貴のものは濡れたら着替えればよい。むしろ身分の低いものこそ替えがないのだから、雨具に代わるものをとらせよ」

祖父の逸話を語ることで、目下のものを気遣うべきだと示したのですね。

家治はこのように、生真面目で思いやりのある人物でした。

江戸っ子も、政治的混乱は田沼意次のせいだと見抜いていたのか。

家治の名は、必ずしもマイナス要素とはされません。十一代将軍・徳川家斉あたりまでは、江戸っ子にとって「公方様」とは畏れ多い権威でした。

江戸っ子たちが、たとえ相手が公方様でも茶化し、批判するようになるのは、十二代・徳川家慶の天保年間あたりからとされます。

徳川家慶/Wikipediaより引用

天明年間の混乱、家治の死とともに田沼の改革も終わる

安永8年(1779年)、徳川家治にとって痛恨の不幸が起きます。

唯一の男子であり、世子であった徳川家基がわずか18歳という若さで急死したのです。

徳川家基/wikipediaより引用

これを受け、意次は世継ぎの擁立に奔走します。

一橋家の家老は意次の甥である田沼意致が務めており、田沼と一橋は縁が深い。

そこで天明元年(1781年)、一橋家当主・徳川治済の長男・豊千代を家治の養子としたのです。

意次に全幅の信頼を寄せ、様々な改革を任せていた家治ですが、改革を急ぐ田沼政治はしばしば反発を招きました。

さらに不幸なことに、天明年間ともなると世界規模で天変地異が起こります。

このときの異常気象は【フランス革命】を引き起こしたほどの大規模なものでした。日本国内でも【天明の大飢饉】が起き、怨嗟の声が世に満ちてゆきました。

飢える庶民たちの様子(天明の大飢饉)/wikipediaより引用

それでも家治の信頼があればこそ、意次の体制は盤石でいられる。

意次は次期将軍擁立への道筋もつけ、嫡男・田沼意知も順調に出世させており、家治のあとまで見据えて動いていました。

しかし、です。

天明4年(1784年)にその意知が江戸城中にて佐野政言に斬られ、それがもとで命を落としてしまうのです。

意知の死は江戸で大歓迎され、手にかけた佐野政言が「世直し大明神」と持て囃され、墓参者が絶えないほどでした。

意次は嫡男の死と、それを喜ぶ世相に耐え、なおも政治に邁進を続けます。

しかしそれも天明6年(1786年)、家治の死までのことでした。

享年50。

お知保は「意次が家基を殺したのではないか?」という疑心暗鬼にかられていました。家基の死には不審な状況があったのです。

さらに病床に就く家治の主治医を意次が推薦した医者に替えた結果、容態が悪化してしまい、お知保は「意次が家治を手にかけたのではないか?」と怒り狂う。

かくして家治の死とともに田沼政治は終わり、十一代将軍・徳川家斉と、松平定信の時代へと世は移ってゆくのでした。

あわせて読みたい関連記事

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

徳川家基は意次に謀殺された?18歳で謎の死を遂げた幻の11代将軍

続きを見る

-

知保の方は史実でも田沼意次を憎んでいた?正気を失った彼女は何をする?

続きを見る

-

松平武元『べらぼう』で石坂浩二演じる幕府の重鎮は頭の堅い老害武士なのか?

続きを見る

-

徳川吉宗の生涯~家康に次ぐ実力者とされる手腕を享保の改革と共に振り返る

続きを見る

【参考文献】

藤田覚『田沼意次』ミネルヴァ書房・2007年(→amazon)

「歴史読本」編集部『よくわかる徳川将軍家』新人物往来社・2009年(→amazon)

『徳川家歴史大事典』KADOKAWA(新人物往来社)・2000年(→amazon)

他