文化10年5月20日(1813年6月18日)は朋誠堂喜三二こと平沢常富の命日です。

2024年までだったら確実に「誰?」と思われるであろうこの喜三二も今や話題の人。

大河ドラマ『べらぼう』で尾身としのりさんが演じ、吉原に入り浸っては何かとネタを提供してくれるからです。

本名は平沢常富という久保田藩(秋田藩)の藩士であり、公式ページでは、こんな人物だと説明されています。

江戸城で久保田藩の留守居(外交官)を務める武士。

同時に「宝暦の色男」という異名をもち、奇想天外な大人の童話や歌舞伎の筋書きをもじったパロディーなどの偽作を書く作家である。

蔦屋重三郎の最高かつ最大の協力者となる。

武士でありながら、軽薄なニックネームを名乗り、いかがわしい作家稼業にも手を染めている。

現代ならば、公務員がYouTuberや同人誌活動で目立っているようなものでしょう。

しかも主役である蔦重にとって「最高かつ最大の協力者」とあり、ドラマの中でも多くの絵師や戯作者などとの橋渡し役や、本の企画に参入しています。

いったい朋誠堂喜三二とは何をした人物なのか?

そもそも武士なのに作家活動などできるのか?

朋誠堂喜三二(平沢常富)/wikipediaより引用

今回は、当時の身分制度を踏まえてから、史実における朋誠堂喜三二の活動を振り返ってみましょう。

武士は痩せ 商人が肥える時代

『べらぼう』時代の武士とは一体どんな存在だったのか?

まず最初に思い出して欲しいのが「士農工商」です。

江戸時代の身分制度を表すものとして、歴史の教科書でも馴染み深いこのシステム。

2021年大河ドラマ『青天を衝け』では、ドラマ本編の開始前に徳川家康による解説コーナーが入り、その第5回放送で「士農工商」が扱われましたが、今や古い概念であり、日本史の教科書からも消えていると説明されました。

現実には、ガチガチに固定された制度でもなかったんですね。

その詳細については以下の記事に譲り、

-

実は結構ユルい「士農工商」の身分制度~江戸時代の農民や町人は武士になれた?

続きを見る

『べらぼう』の時代を見てみますと、当時は武士とクリエイターを兼任する人物が増えつつも、娯楽の担い手は都市部の町人が目立つものでした。

江戸幕府が始まった頃は、そうではありません。

舞台芸術一つとっても、武士階級が好んだ【能楽】が拡張高いものとして存在。

例えば、天下泰平が訪れたことを分かち合おうとした三代将軍・徳川家光が、能興行に江戸の民衆を招き、着飾って現れた民たちを見てことのほか喜んだという話があります。

徳川家光/wikipediaより引用

しかし、時代がくだるにつれ状況は変化。

町人こそが文化の担い手となり、【能楽】よりも【歌舞伎】が隆盛するようになりました。

経済的に見ても、武士は余裕をなくす一方であるのに対し、商人は豊かになってゆきます。

なんせ武士の石高(収入)は基本的に上がりません。

中国や朝鮮で導入されていた科挙もなく、いくら頭がよくても高待遇には繋がらず、ましてや戦もないため武功を立てられるチャンスはない。

一方で町人はアイデア次第で金儲けができる。

固定的で地味、くすむばかりの武士に対し、江戸の町人は流動的で輝く――それが『べらぼう』の時代であり、頭の切れる武士であればこんな風に考えてもおかしくありません。

「己の才知で、成り上がってみようじゃねえか!」

カネは無くても教養はある。そんな武士の頭脳を創作に活かすことができれば、本を売る版元にとって旨味のある人材となる。

そこで目端の利く連中は、生まれ育ちは二の次で、光る才能を探していました。

そのお眼鏡に適ったのが朋誠堂喜三二だったのです。

出羽久保田藩江戸詰120石の武士・平沢常富

朋誠堂喜三二は享保20年(1735年)、西村平六久義の三男として生まれました。

蔦谷重三郎が寛延3年(1750年)生まれですので、一回り年上ですね。

この時代、武家の二男以下は養子となることも多く、朋誠堂喜三二も14歳で出羽国久保田藩平沢家の養子に出されました。

平沢家は、剣豪として名高い愛洲移香斎(あいす いこうさい)を先祖に持ち、江戸詰を務める家。

朋誠堂喜三二は才気にあふれていたのでしょう。

藩主の小姓から始まり、近習役、刀番と出世を重ねてゆきますが、青年期を迎えた宝暦年間(1751−1764)になりますと、すっかり江戸で遊びを覚えていたようです。

「宝暦の色男」

そう自称していたというのですから、とんだパリピではないですか。

鱗形屋孫兵衛のお抱え作家となる

武士としての顔だけでなく、文人としても活動していた朋誠堂喜三二。

一体どんな実績を重ねていったのか?

明和6年(1769年)には、鱗形屋孫兵衛の『吉原細見 登まり婦寝』(とまりぶね)の執筆者に名を連ねています。

そして鱗形屋との繋がりが、さらなる飛躍の契機となります。

鱗形屋は孫兵衛で三代目となる【地本問屋】で、当時の江戸で頂点に君臨していました。

画像はイメージです(地本問屋の様子/国立国会図書館蔵)

地本とは、上方の書物ではなく、江戸で出版された新たなジャンルの本のこと。

エンタメである以上、常に刺激的な作品を生み出す必要があり、ヒットメーカーであることが求められ、それに成功したのが鱗形屋孫兵衛でした。

『べらぼう』では片岡愛之助さんが演じ、初めは蔦重を受け入れるも、偽板事件の後に憎むようなってしまった【地本問屋】ですね。

実用書を扱う【書物問屋】とは異なり、ヒットを連発していかねば経営が成立しないことが【地本問屋】の悩みだと劇中でも明かされていました。

第12回放送では、蔦重に協力しないよう一家総出で土下座までしていましたね。

安永4年(1775年)には、恋川春町による『金々先生栄花夢』が、鱗形屋から世に送り出されました。

『金々先生栄花夢』は、新ジャンルとなる【黄表紙】の元祖とされ、時代を変えたエポックメイキングな作品とも言える。

恋川春町『金々先生栄花夢』/国立国会図書館蔵

そして『金々先生栄花夢』出版の翌安永6年(1777年)に、満を持して黄表紙の『親敵討腹鞁(おやのかたきうてやはらつづみ)』を発表したのが朋誠堂喜三二でした。

挿絵を手掛けたのは恋川春町であり、ヒットメーカーが共作するという豪華なもの。

朋誠堂喜三二は、恋川春町と並ぶトップクラスの作家であり、鱗形屋孫兵衛専属ともいえます。二人が協力して作品作りに励む姿もまたドラマの中でありましたね。

しかし、鱗形屋の経営は苦しいものがありました。

黄表紙を世に送り出した安永4年(1775年)、【重板】(剽窃)事件により幕府から処罰を受けてしまうのです。

こうした経営ミスが祟り、安永8年(1779年)には出版が止まってしまい、ついには江戸の版元としては姿を消してしまった。

『べらぼう』の主役である蔦屋重三郎は、この鱗形屋孫兵衛から出版のいろはを習い、流通においても頼っていたところ。

ゆえに鱗形屋が潰れると、蔦屋も影響を受けてしまい、窮地に立たされていました。

ただし『べらぼう』の劇中では鱗形屋が潰れる以前に、両者の関係は決裂しています。

最終的に鱗形屋は廃業にまで追い込まれますが、恋川春町の再起を蔦重と共に手伝い、その流れで二人の誤解も解消され、以前のような関係を取り戻すに至りました。

そして、ついに鱗形屋は出版業界から去ってゆくわけですが……この辺で朋誠堂喜三二の話に戻しましょう。

大物作家・朋誠堂喜三二を得るのは?

武士としての平沢常富にとって、安永年間末期は順調そのものでした。

安永7年(1778年)には留守居役助役に就任。

江戸留守居役とは、外交を務め、コミュニケーション能力も問われる役職であり、彼の才知が活かせる場といえます。

職務接待の一環として、吉原にも出入りできるようになりました。

吉原にすっかり馴染み、そこで交わった文士たちと洒落た交流をするようになっても不思議はないでしょう。

しかも、黄表紙作家として売れっ子です。

鱗形屋が潰れて燻っている朋誠堂喜三二を、あらゆる版元が引き抜こうと目を光らせていました。

『べらぼう』でも、吉原を舞台にこの売れっ子作家の争奪戦があり、蔦重が勝ち取ったことはご存知でしょう。

朋誠堂喜三二は「面白い相手と組みたい」という希望があり、しかも女好きな面からも吉原で遊ばせてくれる蔦屋重三郎は理想の板元でした。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

史実においては、どんな要素が作用したか詳細は不明です。

しかし蔦重は吉原を熟知し、以前から【吉原細見】(吉原ガイドブック)の執筆を依頼していた実績もあり、ついに勝利を収めます。

鱗形屋孫兵衛の没落後、出版が止まっていた蔦屋は安永9年(1780年)、15種もの出版物を出すのです。

その中には朋誠堂喜三二の手掛けた黄表紙が3種もありました。

恋川春町とのツートップで

安永8年(1779年)以来、黄表紙のライバル作家である恋川春町は筆を置いた状態でした。

『吾妻曲狂歌文庫』に描かれた恋川春町/wikipediaより引用

版元として、大手どころか吹けば飛ぶような蔦屋が、よりにもよってトップ作家を確保したのですから、これは江戸出版界を震撼させる出来事。

安永が終わり、天明に入り、飛ぶ鳥を落とす勢いとなる蔦屋重三郎の快進撃は、まさにこの朋誠堂喜三二により築かれた道と言っても過言ではないでしょう。

武士としての平沢常富は、天明年間に入っても順当に出世を重ねてゆきました。

天明3年(1783年)に居留守役本役になると、翌年には居留守役筆頭。

外交のトップに立つと同時に、文人としてもますます脂が乗ってゆきます。

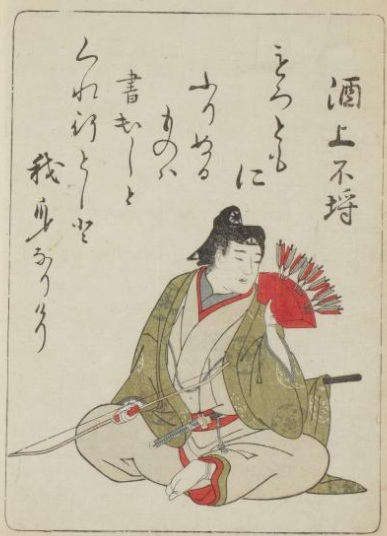

時折しも【天明狂歌】ブームのど真ん中でした。狂歌師として「手柄岡持(てがらのおかもち)」というペンネームを名乗り、作品を披露していくのです。

狂歌ブームを盛り上げた大田南畝(鳥文斎栄之作)/wikipediaより引用

蔦屋重三郎も共に絶好調の時を迎えます。

天明2年(1782年)、安永8年(1779年)以来、黄表紙を執筆していなかった恋川春町が、蔦屋のもとで執筆を再開するのです。

トップクラスの黄表紙作家を二人も抱え、ますます存在感を増してゆく蔦屋。

このまま大金持ちとなるのか?

と問われれば、現実はそう甘くない。

黄表紙で名をなした武士出身の作家二人には、厳しい試練が待ち受けていたのです。

黄表紙受難の寛政期、朋誠堂喜三二は消えていった

天明6年(1786年)、10代将軍の徳川家治が世を去ります。

家治が重用していた田沼意次は、主人の死と共に失脚してしまい、【田沼時代】は終焉を迎えました。

田沼意次/wikipediaより引用

田沼の後任となった松平定信は【寛政の改革】を実施。

文武を奨励するスタンスで、町人のエンタメには非常に冷たい対応になってゆきます。

危険な兆候でした。

田沼時代は、江戸の地本問屋も文人も、幕政批判をしてこそ売れるという手応えがありました。

反骨精神があればこそ、利益もある。松代定信の「ブンブ」とうるさい政策なぞ、おちょくってこそ――そう思っていたのでしょう。

朋誠堂喜三二は幕政風刺を展開する黄表紙の『文武二道万石通』を執筆。

天明8年(1788年)に発表しました。

慌てふためいたのは、主君である久保田藩9代・佐竹義和です。

佐竹義和/wikipediaより引用

黄表紙からは手をひけ。狂歌ならばよろしい。そんな風に叱られたのか、ここで作家・朋誠堂喜三二は姿を消してしまうのです。

いったい何があったのでしょう?

真実はもはや不明ですが、朋誠堂喜三二は恋川春町よりもずっと幸運と言えます。

寛政元年(1789年)、恋川春町は『鸚鵡返文武二道』(おうむがえしぶんぶのふたみち)を出版。

記録的な売り上げを記録するものの松平定信に呼び出され、この年に死を遂げているのです。自害とも囁かれました。

松平定信/wikipediaより引用

武士としての平沢常富は狂歌を楽しみつつ、役目をこなし、 文化10年(1813年)まで生きました。

80近くまで生きるという長寿。

子孫も役目を引き継いでおり、平穏な人生を送ったといえます。

彼の生き方をたどることで、江戸時代の身分制度とはなにか、実感をともなって理解できたでしょう。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

-

実は結構ユルい「士農工商」の身分制度~江戸時代の農民や町人は武士になれた?

続きを見る

-

『べらぼう』片岡愛之助が演じる鱗形屋孫兵衛~史実では重三郎とどんな関係だった?

続きを見る

-

『べらぼう』眞島秀和が演じる将軍・徳川家治~史実ではどんな人物だったのか?

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

【参考文献】

安藤優一郎『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(→amazon)

松木寛『蔦屋重三郎』(→amazon)

田中優子『遊郭と日本人』(→amazon)

倉木宏一郎『江戸庶民の楽しみ』(→amazon)

他