こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【朋誠堂喜三二】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

鱗形屋孫兵衛のお抱え作家となる

武士としての顔だけでなく、文人としても活動していた朋誠堂喜三二。

一体どんな実績を重ねていったのか?

明和6年(1769年)には、鱗形屋孫兵衛の『吉原細見 登まり婦寝』(とまりぶね)の執筆者に名を連ねています。

そして鱗形屋との繋がりが、さらなる飛躍の契機となります。

鱗形屋は孫兵衛で三代目となる【地本問屋】で、当時の江戸で頂点に君臨していました。

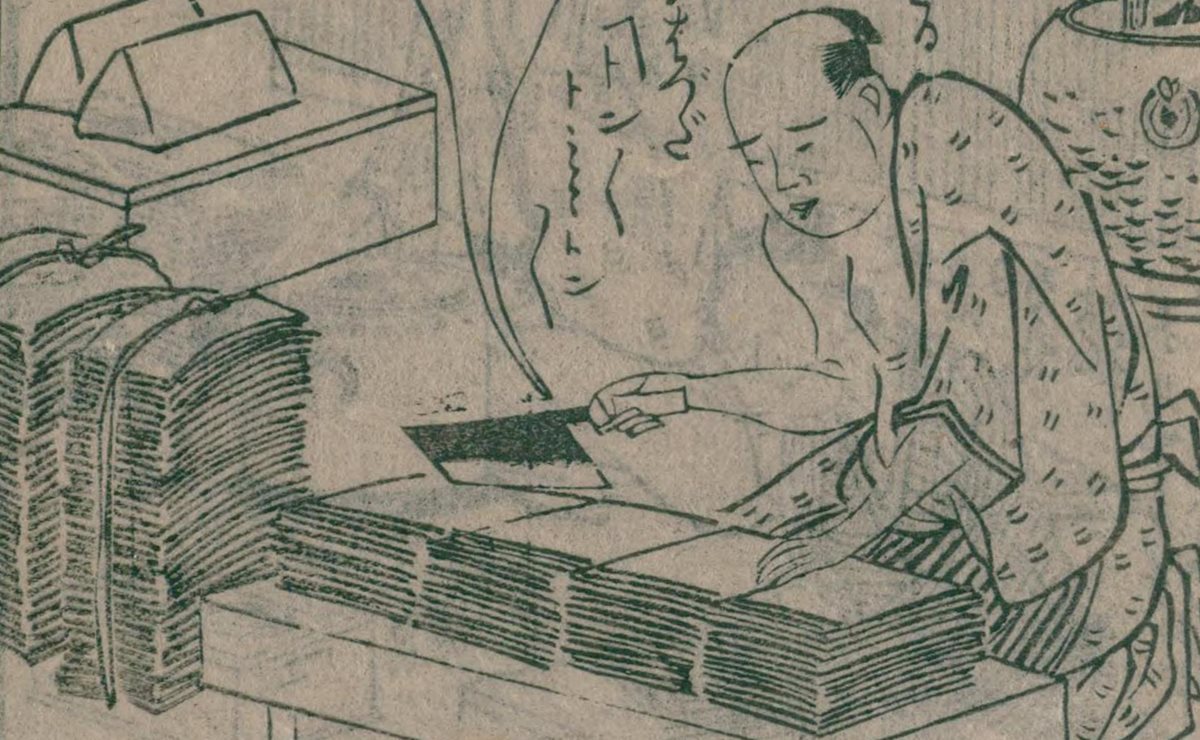

画像はイメージです(地本問屋の様子/国立国会図書館蔵)

地本とは、上方の書物ではなく、江戸で出版された新たなジャンルの本のこと。

エンタメである以上、常に刺激的な作品を生み出す必要があり、ヒットメーカーであることが求められ、それに成功したのが鱗形屋孫兵衛でした。

『べらぼう』では片岡愛之助さんが演じ、初めは蔦重を受け入れるも、偽板事件の後に憎むようなってしまった【地本問屋】ですね。

実用書を扱う【書物問屋】とは異なり、ヒットを連発していかねば経営が成立しないことが【地本問屋】の悩みだと劇中でも明かされていました。

第12回放送では、蔦重に協力しないよう一家総出で土下座までしていましたね。

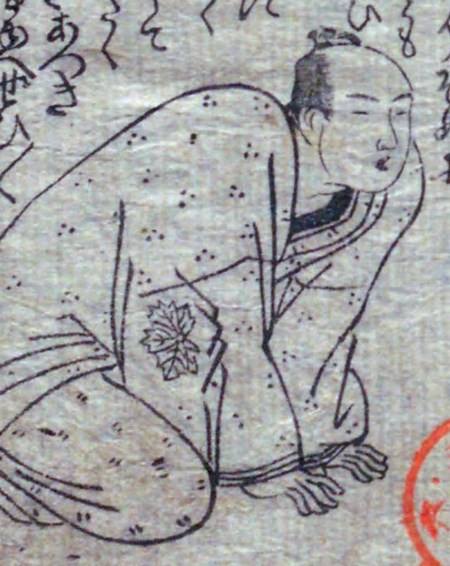

安永4年(1775年)には、恋川春町による『金々先生栄花夢』が、鱗形屋から世に送り出されました。

『金々先生栄花夢』は、新ジャンルとなる【黄表紙】の元祖とされ、時代を変えたエポックメイキングな作品とも言える。

恋川春町『金々先生栄花夢』/国立国会図書館蔵

そして『金々先生栄花夢』出版の翌安永6年(1777年)に、満を持して黄表紙の『親敵討腹鞁(おやのかたきうてやはらつづみ)』を発表したのが朋誠堂喜三二でした。

挿絵を手掛けたのは恋川春町であり、ヒットメーカーが共作するという豪華なもの。

朋誠堂喜三二は、恋川春町と並ぶトップクラスの作家であり、鱗形屋孫兵衛専属ともいえます。二人が協力して作品作りに励む姿もまたドラマの中でありましたね。

しかし、鱗形屋の経営は苦しいものがありました。

黄表紙を世に送り出した安永4年(1775年)、【重板】(剽窃)事件により幕府から処罰を受けてしまうのです。

こうした経営ミスが祟り、安永8年(1779年)には出版が止まってしまい、ついには江戸の版元としては姿を消してしまった。

『べらぼう』の主役である蔦屋重三郎は、この鱗形屋孫兵衛から出版のいろはを習い、流通においても頼っていたところ。

ゆえに鱗形屋が潰れると、蔦屋も影響を受けてしまい、窮地に立たされていました。

ただし『べらぼう』の劇中では鱗形屋が潰れる以前に、両者の関係は決裂しています。

最終的に鱗形屋は廃業にまで追い込まれますが、恋川春町の再起を蔦重と共に手伝い、その流れで二人の誤解も解消され、以前のような関係を取り戻すに至りました。

そして、ついに鱗形屋は出版業界から去ってゆくわけですが……この辺で朋誠堂喜三二の話に戻しましょう。

大物作家・朋誠堂喜三二を得るのは?

武士としての平沢常富にとって、安永年間末期は順調そのものでした。

安永7年(1778年)には留守居役助役に就任。

江戸留守居役とは、外交を務め、コミュニケーション能力も問われる役職であり、彼の才知が活かせる場といえます。

職務接待の一環として、吉原にも出入りできるようになりました。

吉原にすっかり馴染み、そこで交わった文士たちと洒落た交流をするようになっても不思議はないでしょう。

しかも、黄表紙作家として売れっ子です。

鱗形屋が潰れて燻っている朋誠堂喜三二を、あらゆる版元が引き抜こうと目を光らせていました。

『べらぼう』でも、吉原を舞台にこの売れっ子作家の争奪戦があり、蔦重が勝ち取ったことはご存知でしょう。

朋誠堂喜三二は「面白い相手と組みたい」という希望があり、しかも女好きな面からも吉原で遊ばせてくれる蔦屋重三郎は理想の板元でした。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

史実においては、どんな要素が作用したか詳細は不明です。

しかし蔦重は吉原を熟知し、以前から【吉原細見】(吉原ガイドブック)の執筆を依頼していた実績もあり、ついに勝利を収めます。

鱗形屋孫兵衛の没落後、出版が止まっていた蔦屋は安永9年(1780年)、15種もの出版物を出すのです。

その中には朋誠堂喜三二の手掛けた黄表紙が3種もありました。

※続きは【次のページへ】をclick!