なぜ吉原遊廓は繁盛していないのか?

幕府唯一の公認のはずなのに、廃れてしまっているのか?

大河ドラマ『べらぼう』をご覧になられていて不思議なのがこの状況でしょう。

美しい花魁を一目でも見ようと、江戸中の男どもが引き寄せられていくのかと思ったら、劇中でも閑散としているシーンは少なくなく、肩透かしを喰らった視聴者もいらっしゃるかもしれません。

しかし、その理由については、他ならぬ蔦屋重三郎が劇中で田沼意次に訴えかけていましたね。

江戸の男どもは吉原以外の遊び場に行っている。

つまりは江戸には複数の遊び場があったということであり、ならばそれは一体何処なのか?

当時は他にどんなエリアや店があったのか。

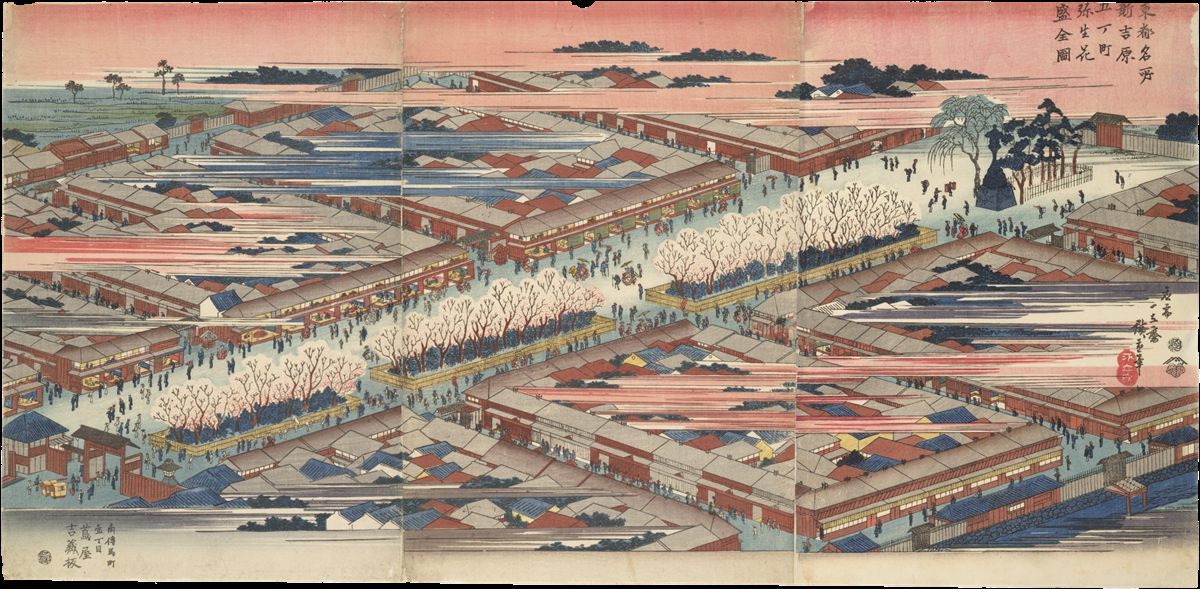

新吉原の桜・歌川広重/wikipediaより引用1200

その歴史を振り返ってみましょう。

男ばかりの新興都市・江戸

2024年大河ドラマ『光る君へ』の舞台である平安京と異なり、江戸は後発の新興都市でした。

豊臣秀吉が徳川家康を関東へ封じた理由は察せられます。

すでに滅びたとはいえ、武田と北条というの影響は大きい。容易には屈服しない残党が蠢いています。土地としても、開拓はなされていない。

要は、支配するのに困難なエリアを背負わせたわけです。

それでも家康は、城や町を築くと決め、灌漑を行い、都市を作りあげてゆきました。

鎌倉とは異なり周囲を山に囲まれてはいないため、都市圏を広げることは可能。

弘化年間(1844年-1848年)改訂江戸図/wikipediaより引用

同時に、力のある若い男性の力が欠かせません。

関東ローム層から土まじりの風が吹いてくる江戸で土木工事を行うとなれば、男たちは泥にまみれて働かねばならないのです。

日本史を振り返ってみても江戸っ子の服装は露出度が高い。

褌一丁でいても咎められはしないですし、湯船に浸かり、泥を洗い流す銭湯も増えてゆく。

汗水垂らして働く男は、江戸の特徴でもありました。

そんな江戸で、女性の魅力が提供される場所が生じるのも自然なことでした。

京都では既に公認の遊郭があり、そこから税収を得ており、幕府はこれを前例として吉原を公認遊郭とします。

とはいえ目的が目的だけに、そう堂々と営業はできまない。そのため吉原は、江戸の北、市街地からは少し離れた場所に設置されます。

しかし、史上最大の被害ともされる【明暦の大火】で吉原も大きな被害を受け、新吉原へと移転。

この立地が大きな欠点となりました。

『べらぼう』で九郎助稲荷がスマホ片手に解説したように、気軽に遊びに行くには骨が折れる場所となってしまったのです。

吉原は遠いな。近場の岡場所でいいじゃねえか。

江戸っ子の認識が次第に変わってゆく――その流れを見てまいりましょう。

吉原が避けられる理由はある

女遊びが嫌だから避けるのではなく、女遊びがしたいけど吉原“は”避ける。

そこには明確な理由があります。

第1話では、客足の遠のく吉原を救うため、蔦重は奉行所に訴え出ようとしました。

ドラマだけの設定でもなく、こうした非公認遊郭取り締まりを求める「けいどう」を、実際の吉原もしていたのです。

蔦重が奉行所から相手にされなかった理由は、吉原の経営者である忘八ではなく、取るに足りない若い衆だったから。

吉原は別格であるとされつつ、なぜ、避けられるのか?

他の風俗産業である岡場所が好まれるのか?

その差を見ていきましょう。

吉原は立地が悪い

前述の通り、吉原は遠い。

一方で岡場所は、宿場、寺社仏閣のそば、さらには江戸に流れる川縁と、至る所にある。

ちょっとした気晴らしに向かうとなれば、岡場所のほうがはるかに手軽でした。

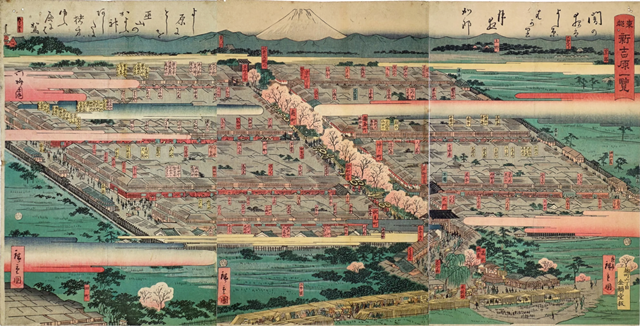

吉原の地図(二代目歌川広重1860年7月)/wikipediaより引用

※続きは【次のページへ】をclick!