こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【江戸で吉原以外の遊び場所】

をクリックお願いします。

吉原以外の遊里:宿場

ひょんなことから蔦重は、田沼意次に直談判へ向かいます。

しかし経済重視策を取る以上、取り締まりには同意しません。

意次は、人を集めるためには交通と宿が必要であり、そこには遊里ができるという仕組みを解説しました。

江戸のみならず、日本全国に「宿場」があります。

「宿場」には「飯盛女」と呼ばれる女郎が半ば公認されて存在していたのです。

交通と人馬の確保は幕府にとっては欠かせない――となれば必要悪として見逃すほかありません。

時代がくだりまして、蔦重が晩年に見出した戯作者に十返舎一九がおります。

十返舎一九/国立国会図書館蔵

彼が描いた『東海道中膝栗毛』の描く物語は、旅の恥はかき捨てとばかりに、はしゃいで旅をする江戸っ子を描いております。

こうした旅の楽しみのひとつに、各地の宿場で飯盛女と戯れることも含まれておりました。

春画でも、宿場での戯れを描いたジャンルは定番となります。

なお、遊郭は他の都市にもあります。

有名なところを挙げると、京都の島原、大阪の新町あたりでしょう。長崎の出島や幕末の横浜では、日本人以外をもてなす遊郭もできていました。

寺社町

他の国や文化からすれば「一体どういうことか?」と首を傾げられかねない、日本史の特徴。

宗教施設のそばに、なぜ遊里ができるのか?

これも行政の仕組みがあります。

江戸時代になるまで、仏教には大きな力がありました。

僧兵を擁して武装し、意に沿わぬ政治には刃向かう姿もみられたものです。

『光る君へ』で描かれた平安時代中期、藤原道長ですら寺の強訴対応に苦慮する姿がみられました。

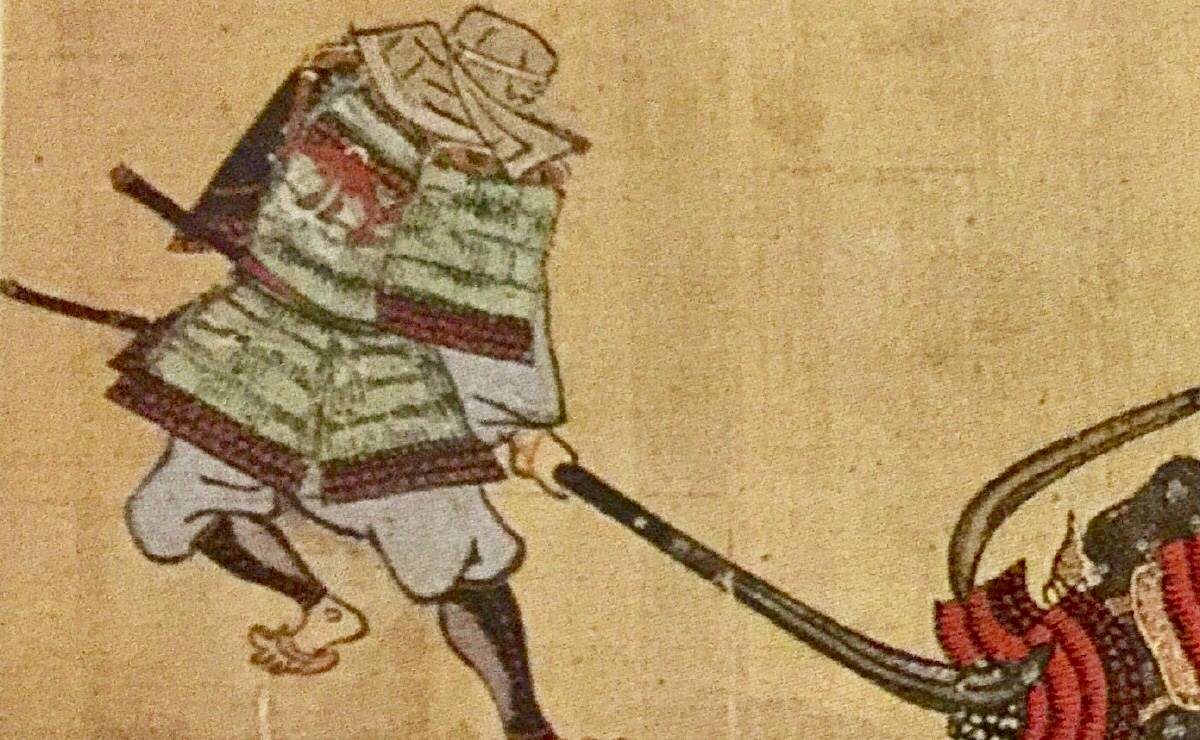

興福寺の僧兵/wikipediaより引用

戦国時代も、寺社勢力は実に手強い。

【三河一向一揆】に苦しめられた徳川家康がそれを知らぬわけもありません。

世界史的にみても、宗教の支配する場所は【アジール(聖域)】とされ、行政でも踏み込みにくい。

江戸幕府はそのことを克服したようで、実は隙間が空いたような状態だったのです。

江戸では、南北の町奉行と、寺社を取り締まる寺社奉行では管轄が分かれていました。

これが重なり合う場所があると、お互い「うちの担当じゃねえからな」と責任を放棄しやすくなる。

境目で首吊りが発生した際、どちらが屍を始末するか揉めたこともあるとか。結局は頭のついた上半身側の担当となったそうで、実にしょうもない話ではないですか。

そんな“隙間”が生じます。

しかもそういう場所に限って、人が続々と集まってくる。

江戸っ子にとって気軽なレジャーは、寺社への参詣です。需要があれば供給がついてくるというわけで、土産菓子が生まれるように、美女がたむろする店もできてゆきます。

上野のように、表向きは【水茶屋】の【茶汲み女】としたこともあります。

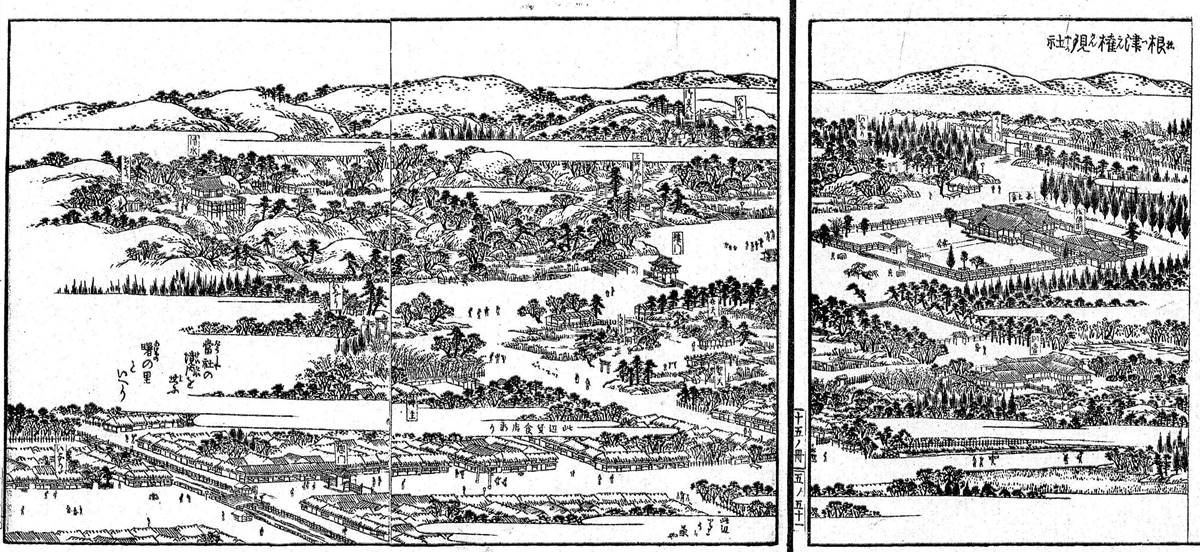

根津のように、堂々と遊郭として営業し、吉原に匹敵するほど繁栄した場所もありました。

根津神社を中心に栄えた場所で根津遊廓もまた人気を博した/国立国会図書館蔵

実際、明治時代以降に根津は吉原を抜いて東京一の遊里となっていました。

こうした遊里には、町人だけでなく、武士、はたまた僧侶の姿もありました。

なんともおおらかと言いますか、ゆるいといいますか。これも日本史の持つ一面です。

『江戸名所百人美女 根津権現』/国立国会図書館蔵

どこにでもいた遊女

ここであげてきた遊女の形態は、定住、決まった場所にいることを前提としています。

しかし、そうではない遊女もいます。むしろ移動する遊女の方が歴史は古い。

・船まんじゅう:水運が発達した江戸において、数人しか乗れぬ小さな船の上にいる遊女

・夜鷹・辻君:蓙を抱え、手拭いで顔を隠し、身を売る遊女。蕎麦一杯16文で身を売るとされました

・売比丘尼:尼僧の姿をした遊女

夜鷹を描いた『月百姿 一とせ』月岡芳年作/wikipediaより引用

年期が明けて吉原から出ることができても、他に行くあてもなく、こうした遊女になるしかない女性もいたのです。

名目上は遊女でなくとも、実際には身を売る者もいました。

・矢拾い女:当時のダーツバーのような楊弓場で、矢を拾う女

・芸者:芸者は身ではなく芸を売るという建前はあれども、それもあくまで建前でした

こうしてみてくると『べらぼう』序盤において、蔦重が吉原営業のために奔走している理由がご理解いただけるでしょう。

激しい競争の中、ブランドイメージをどう上げてゆくか。

平賀源内に序を書かせたレアな『吉原細見』を刊行する。

現代でいうところの限定版商法、ここでないと入手できない限定グッズ『一目千本』を、吉原だけで配布する。

有力呉服屋とコラボした『雛形若菜初模様』販売を手がける。

ここまでして、ようやくブランド価値が上向く。

それを達成した蔦重の才能が嫉妬されてしまうのも、理解できてきます。蔦重はブランド再建を担い、達成した、実に大した人物なのです。

そしてドラマも進んでゆくと、この江戸中にある遊里の意味あいも変わってきます。

田沼意次の失脚後、後任者である松平定信は、公認された吉原以外を取り締まるのです。

松平定信/wikipediaより引用

江戸っ子が、どれほど苛立ったか。

そのことも、ドラマの背景として重要となってくることでしょう。

みんなが読んでる関連記事

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

十返舎一九の『東海道中膝栗毛』は下世話だから面白い~実は20年以上も続いた人気作

続きを見る

-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道

続きを見る

-

『べらぼう』唐丸少年の正体は喜多川歌麿か東洲斎写楽か?はたまた葛飾北斎か!

続きを見る

【参考文献】

小野武雄『吉原と島原』(→amazon)

渡辺憲司『江戸三〇〇年 吉原のしきたり』(→amazon)

白倉敬彦『江戸の吉原 廓遊び』(→amazon)

藤原千恵子『図説 浮世絵に見る 江戸吉原』(→amazon)

他