文禄元年11月21日(1592年12月24日)は武田二十四将の一人に数えられる小幡信真(のぶざね)の命日です。

「武田の赤備え」といえば飯富虎昌や山県昌景を思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし、彼らだけではありません。

勇猛果敢だった国衆・小幡隊も武田勝頼に着用を許され、信真の見事な赤い甲冑は、今も甘楽町歴史民俗資料館でご覧になれます。

当然、戦歴も素晴らしいのですが……一つ難点を申し上げれば“知名度”でしょう。

国衆だったからなのか。武田関連のドラマや漫画であまり目立つことはなく、どうしても他の武将に人気は集まってしまう。

されど実績で劣ることは決してない。

そんな小幡信真の生涯を本記事で振り返ってみたいと思います。

※なお信真は、当初は信実と名乗り、信貞と記されることも多いですが、本記事では信真で統一させていただきます

父は小幡憲重 母は長野業正の娘

小幡信真が生まれたのは、天文十年(1541年)とされます。

父は小幡憲重、母は箕輪城主・長野業正の娘。

小幡氏は山内上杉氏の家臣でしたが、主家の勢力が衰えたため天文十七年(1548年)に離反、武田氏に従属する立場を選びました。

武田信玄(当時は晴信)に出仕したのが天文二十二年(1553年)9月で、信真は数えで13歳のとき。

おそらく晴信から「信」をもらい、このとき元服したのでしょう。

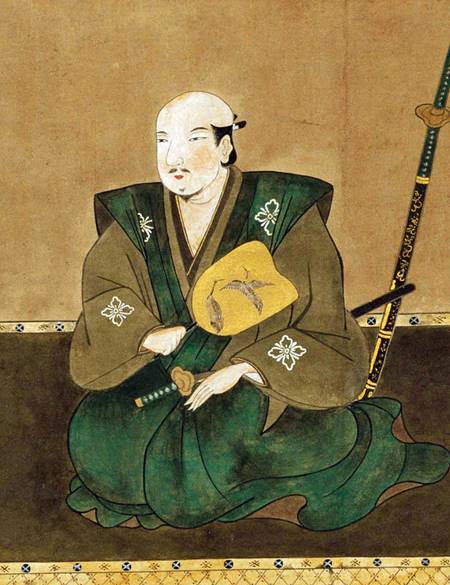

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

しかし小幡氏も有力な国衆だけあって一枚岩ではなく、永禄三年(1560年)に上杉謙信が小田原を攻めた際、上杉方についた者もいました。

さらに憲重のいとこ・小幡図書助らによって本拠の国峰城(甘楽郡)を奪われ、憲重と信真は武田氏を頼っています。

永禄四年(1561年)に信玄の力を借りて国峰城を奪還したようですので、この問題はあまり尾を引かなかったようです。

家督相続と馬頭観音

小幡信真がいつごろ小幡氏を継いだのかは不明です。

永禄十年(1567年)8月1日に信真が馬頭観音菩薩像を寄進しているため、永禄年間の前半には代替わりがあったと思われます。

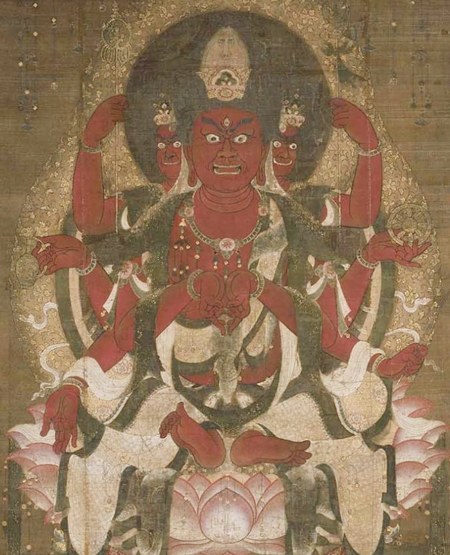

馬頭観音(ばとうかんのん)とは、観世音菩薩(かんぜおんぼさつ・いわゆる観音様)の変化した姿の一つで、動物や畜生道に堕ちた者に利益を与えるとされます。

観音像の多くが柔和なのに対し、馬頭観音は怒りの形相で描かれます。

「恐ろしい姿によってあらゆる苦しみを滅する」という意味があり、不動明王と通じるところがありますね。

ボストン美術館に収納されている馬頭観音/wikipediaより引用

馬頭観音は日本では馬の守護神のような扱いをされてきたため、軍用馬・荷運びの馬・競走馬など、ありとあらゆる馬の供養としてもその像が作られることがあります。

なぜ信真が馬頭観音像を作ったか。

国峰城も箕輪城も上野国(群馬県)にあって牧場が多く、日頃から馬とは縁が深かったのでしょう。

そうした経緯から馬頭観音を戦の神と捉えて武運を願ったのかもしれません。

織田方に馬術を恐れられた小幡隊

無事に国峰城を奪還できた小幡信真は、以降、同エリアを中心に勢力圏を広げていきました。

周辺の豪族たちも信真に忠誠を誓う起請文を出しており、元亀三年=天正元年(1573年)ごろまでに統治は安定できていたと思われます。

元亀三年(1572年)12月22日の三方ヶ原の戦いにも従軍。

「信玄が家康に圧勝した」ことで知られる合戦ですが、武田軍も無傷だったわけではありません。

信真の弟・小幡昌定がこのとき討死したとされ、信真も負傷しました。

その後すぐに信玄が亡くなり、武田勝頼へ代替わり。

約2年半の時を経て迎えた天正三年(1575年)5月21日、長篠の戦いにも信真は参加しています。

『信長公記』では、織田・徳川軍へ突撃してきた武田軍の三番手が小幡勢だったとされています。

一番手は赤備えで知られる山県昌景。

二番手は信玄の実弟である武田信廉。

いずれも武田家の猛者たちであり、その三番手に任される信真がいかに勇猛だったか。

実際『信長公記』には「赤色の具足を揃え、関東の武士たちは馬を巧みに乗りこなしていた」と記されており、山県以外の赤備え部隊であったことや、馬術の巧みなことが強調されています。

同書「長篠の戦い」において馬術の描写は小幡勢だけ。

これというのも馬頭観音像のご利益……というより、自他ともに認める馬術の得意な一党だからこそ馬頭観音像を寄進したのでしょうか。

しかし、結果は無惨なものでした。

一番手の山県昌景、二番手の武田信廉に続き、小幡隊も「過半数が鉄砲で撃ち倒された」とあり、その中で生き残った信真は運に恵まれたとしか言いようがありません。

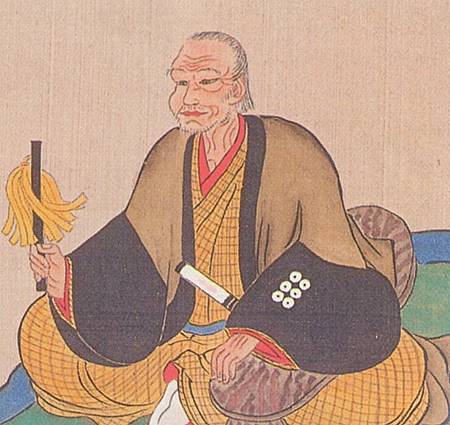

山県昌景:歌川国芳作/wikipediaより引用

なお、織田徳川連合軍の鉄砲隊を前にして馬で突撃するなど、武田勝頼とはやはり愚将だったのか――そんなお考えもあるかもしれませんが、騎馬隊で鉄砲隊を打ち崩すのは当時の戦術の一つだったことが指摘されています。

要は信長が、騎馬隊の攻撃力を上回る強固な陣を構築したため、武田軍が大敗してしまったのではないでしょうか。

武田家滅亡

こうして生き残った小幡信真は、情勢の変化につれて武田氏への忠誠よりも、一族の生き残りへ比重が傾いていきます。

まず天正七年(1579年)5月、実弟・小幡信高の息子である小幡信定を養子に迎えました。

弟の信高は永禄十二年(1569年)の駿河蒲原城攻めで戦死しており、信真にも跡継ぎがいなかったため、血筋の近い者を選んだのでしょう。

そして迎えた天正十年(1582年)3月1日、織田信忠による甲州征伐が始まりました。

前年、天正九年(1581年)高天神城の戦いで、図らずも自軍を見捨てるような形で徳川の攻撃に敗れてしまった武田勝頼。

北条からの圧迫もあり、小幡氏の家中では武田を見限り、織田への降伏派が優勢となります。

武田勝頼/wikipediaより引用

実際、織田信忠の軍勢に攻め込まれた武田軍は、なすすべ無く各地で敗戦を繰り返し、3月3日に勝頼は新府城に火をかけ退去するしかありません。

そして3月7日に織田信房(信長の五男)らが上野へ侵攻。

信真は決断しました。人質を差し出し、織田への従属を示したのです。

からの波乱万丈

小幡信真が織田へ人質を出した結果、同一族はそれ以上の咎めは受けず、家は保たれました。

しかし、ここからも苦難の連続でした。

わずか3ヶ月後の天正十年(1582年)6月2日、織田信長が本能寺の変に斃れてしまうと、その直後の6月16日に神流川の戦い(滝川一益vs北条氏直)が勃発。

以下のGoogleマップをご覧ください。

小幡氏の本拠地である国峰城(地元甘楽町の公式サイト)は、戦場から目と鼻の先です。

そこで信真は、北条の配下につくことを決断。

織田家の勇将・滝川一益を相手にした戦いで勝利に貢献すると、そのまま旧武田領を巡る天正壬午の乱で北条方の一員として働き、甲斐や信濃への先手を務めました。

国峰城(甘楽町)は世界遺産で知られる富岡製糸場(富岡市)の隣町にあり、関東から信濃へ抜ける際の要衝の一つですから、北条にとっては貴重な軍勢だったでしょう。

しかし、だからこそ大きな問題もあり……そう、それから8年後の小田原征伐です。

豊臣秀吉と北条氏政・北条氏直親子が対立し、天正十八年(1590年)に小田原城への包囲戦が始まりました。

信真は、天正十七年(1589年)までには嫡子の信定へ家督を譲っていましたが、自身は国峰城に籠もり、信定が小田原城で籠城することになってしまいます。

日時や経緯は不明ながら、天正十八年(1590年)4月下旬ごろ、信真は秀吉軍に敗北。

その後は、武田氏時代の旧知である真田昌幸を頼り、塩田郷(上田市)で隠居していたとされます。

亡くなったのは文禄元年11月21日(1592年12月24日)、享年52でした。

真田昌幸/wikipediaより引用

前述の通り、小幡信真は一般的に知名度が高いとは言えません。

しかし、三方ヶ原の戦いで弟を喪い自身も傷つき、長篠の戦いでは三番手を務め、さらには甲州征伐(神流川の戦い)や天正壬午の乱、小田原征伐といった数々のビッグイベントを乗り越えています。

数え方によりますが武田二十四将にも入っており、もっと武勇が知られてよい存在でしょう。

隠居後、真田昌幸との関係を示すエピソードがあれば一気に知れ渡りそうなものですが……。

あわせて読みたい関連記事

-

武田信玄の生涯|最強の戦国大名と名高い53年の事績を史実で振り返る

続きを見る

-

武田勝頼の生涯|信玄を父に持つ悲運の後継者 侮れないその事績とは?

続きを見る

-

真田昌幸の生涯|三成に“表裏比興の者”と評された謀将 その実力とは?

続きを見る

-

上州箕輪城の戦国武将・長野業正の生涯~信玄を六度も追い返した伝説を持つ名将

続きを見る

-

「長篠の戦い」勝因は三段撃ちではなく天然の要害か|信長公記第121話

続きを見る

参考文献

- 柴辻俊六・平山優・黒田基樹・丸島和洋(編)『武田氏家臣団人名辞典』(東京堂出版, 2015年5月, ISBN-13: 978-4490108606)

書誌: 東京堂出版公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)

出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |

Amazon(電子版): 商品ページ - 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(吉川弘文館, 全15巻17冊, 1979–1997年刊, ISBN-13: 978-4642091244)

出版社: ジャパンナレッジ | - 上田正昭・西澤潤一・平山郁夫・三浦朱門(監修)『日本人名大辞典』(講談社, 2001年12月6日, ISBN-13: 978-4062108003)

出版社: ジャパンナレッジ |