松平定信の強権により「出版取締」の嵐が吹き荒れている大河ドラマ『べらぼう』。

第39回放送では、蔦屋重三郎が「身上半減(財産半分没収)」とされ、山東京伝が「手鎖五十日」という実刑を喰らってしまいました。

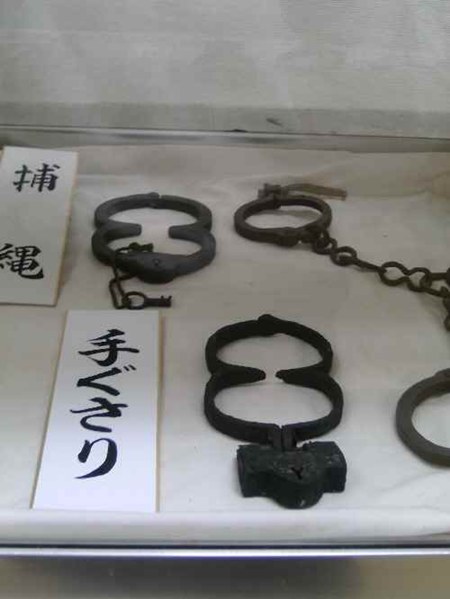

今回、注目したいのは、この手鎖(てじょう/てぐさり)。

容疑者が逃げないように拘束しておく手錠ではありません。

刑罰の一つとしての手鎖であり、

手鎖(てぐさり)/wikipediaより引用

上掲の写真のように鉄製の輪っかで両手を拘束される日々が、京伝の場合は50日間も続いたんですね。

なんじゃそりゃ、出版規制違反だけで辛すぎるだろ!

とツッコミたくなるこの刑罰。

当時はどんな罪を犯したら科せられたのか?

江戸時代の「手鎖(てじょう/てぐさり)」の仕組みや実際の事例について見て参りましょう。

手鎖は三十日→五十日→百日の三段階

もしも「手鎖の罰」が決まれば、どうなるか?

その間は家族に面倒を見てもらわねばならず、精神的にも肉体的にもかなり辛いものでした。

皆さんも、試しに手鎖をはめるポーズをしてみてください。

腕の筋肉がピクピクとしてきません?

そんな状態で「三十日」か「五十日」か「百日」を過ごさねばならないのです。

想像するだけで気が遠くなりそうな長さ。

通常は、罰金を収められない場合に科せられたケースが多かったそうで、仮にお金がなければ周囲の者(家や五人組や名主)から借りるなどして都合をつけ、この罰を逃れたと言います。

なんせ、見た目は地味ながら、苦痛は非常に大きく、劇中の山東京伝が凹みまくっているのも当然のことだったんですね。

『江戸花京橋名取 山東京伝像』鳲鳩斎栄里(鳥橋斎栄里)筆/wikipediaより引用

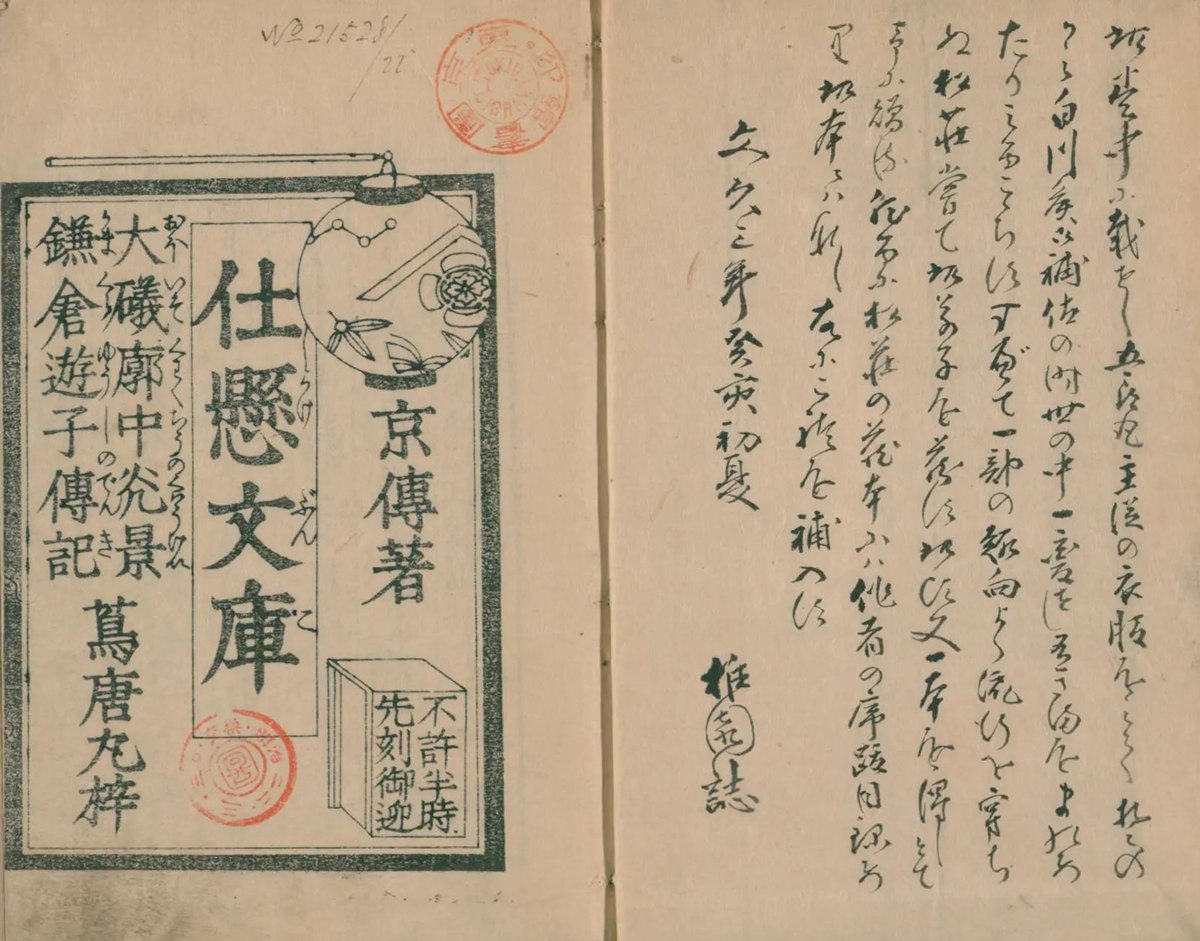

事例0 京伝は三冊の本が処罰の対象

では史実の山東京伝は、どんな罪で「手鎖五十日」とされたのか?

というと劇中と同じく、蔦屋重三郎が版元となって出した『仕懸文庫(しかけぶんこ)』『錦之裏(にしきのうら)』『娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい)』が処罰の対象となりました。

いずれも遊郭を舞台としており「風俗を乱す」内容と判断。

寛政3年(1791年)3月、北町奉行所で判決が下されると、蔦重は「身上に応じた重過料(財産に応じた罰金刑)」とされ、京伝は「手鎖五十日」となったのです。

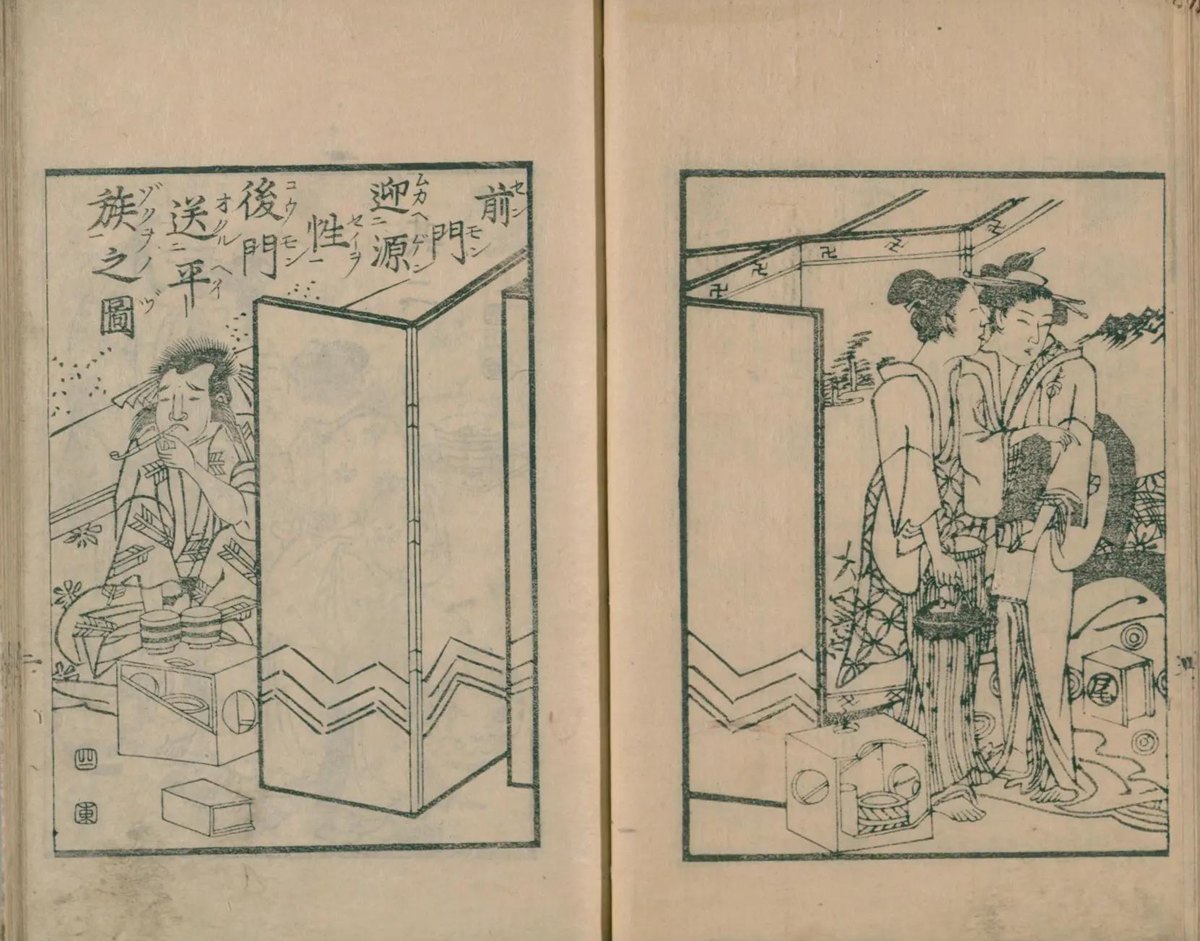

山東京伝『仕懸文庫』/出典:国立国会図書館蔵

山東京伝『仕懸文庫』/出典:国立国会図書館蔵

手鎖の刑罰を受けた者は、きちんと拘束しているか?

百日の場合は隔日、五十日は5日毎に点検されたと言いますから、たまったもんじゃありませんね。

しかし、こうなると気になってきません?

蔦重や京伝のような出版人ではなく、その他の庶民はいったい何が原因で手鎖の刑にされたのか。

一般的には、どんな罪をおかしたら「手鎖の刑」に処されるのか。

実際にあった江戸時代の事例を振り返ってみましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!