日本の高校は全部で何校あるか?

受験重視の私立があれば、伝統の名門公立もあり、さらには少数選抜の国立など、実に全国で4,791校(2023年→wiki)。

各校それぞれ特徴を持つ中、ひときわ異彩を放っているのが「藩校の流れを汲む」学校でしょう。

「◯◯館」中学やら、「◯◯館」高校など。

例えば、山形県立「興譲館」高校は、米沢藩の藩校から流れを汲むと高校の公式サイト(→link)にも記載されており、ある種のステータスであることも間違いないと思います。

では、そのルーツとなる藩校って、実際はどんな感じの学校だったか、ご存知でしょうか?

そりゃまぁ、武家直結なんだから、無茶苦茶キビしかったのだろう。

剣道は当然必須で、生意気だとボコられたりして……?

とまぁ想像が広がりますが、文化5年(1808年)8月7日は会津藩校・日新館の設立や運営に尽力した田中玄宰(はるなか)の命日。

全国的にも有名な同藩校を例にして、江戸時代の校風やカリキュラム等を見てみましょう。

日本初の民間学校は会津の「稽古堂」

江戸時代の宝暦期(1751〜1764年)。

このころ全国の諸藩は、経済改革の必要性に迫られておりました。

荒々しい戦国の世は遠の昔に終了しており、新しく求められるのは、人口増加や藩の産業を担える優秀な人材。

まず何に手を付けるべきか?

多くの藩で答えが一致しておりました。

「藩士の子弟を鍛えて、優秀な人材を育てようではないか」

人作り革命……なんて言うと、現代の企業だっていつもそんなスローガンが掲げられている気もしますが、当時はカタチばかりでなく実際に動きます。

少し時間を戻しまして。宝暦年間から、さらに遡ること約100年前の寛文4年(1664年)。

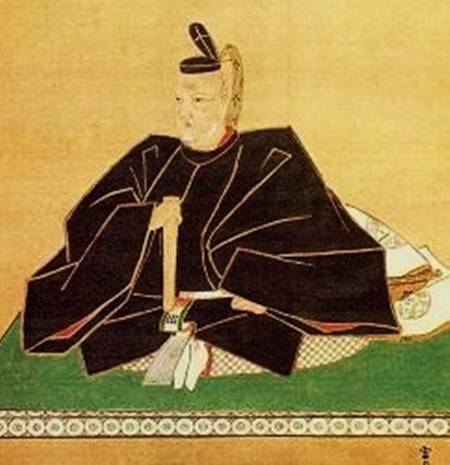

保科正之・藩主の時代に会津藩は、儒学者・横田俊益の提案を受け、日本初の民間学校とされる「稽古堂」を開設しました。もとは岡田如黙(にょもく)の私塾だったものを学問所にしたのです。

保科正之/wikipediaより引用

稽古堂では農工商の区別なく、誰でも学問を学ぶことができました。

さすが江戸時代ナンバーワン(候補)の名君・正之です。彼は殊のほか学問所の誕生を喜び、援助を惜しみませんでした。

そこで学べる学問の内容は、和歌、医学、儒学、経学等、様々な分野に及びました。

まさに画期的な教育期間であったのです。

やがて「稽古堂」は改称を経て中・下級藩士の学校に代わり、民間人は閉め出されることになりました。

現在は会津若松市民の生涯学習総合センターが「稽古堂」と呼ばれています(会津若松市→link)。

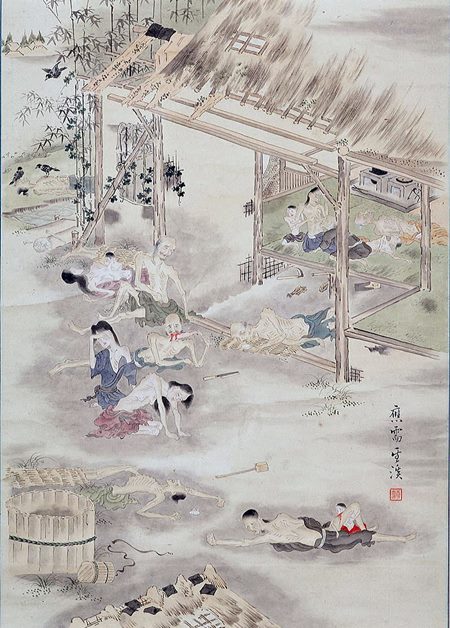

そんな経緯を経て、迎えた天明の大飢饉(1782-1788年)。

天明飢饉之図/wikipediaより引用

会津藩ではその難を機に、財政難が深刻的な状況へと陥っていきます。

東京ドーム半個分の敷地に「日新館」を設立

藩のピンチに立ち上がったのは、名家老・田中玄宰(げんさい)でした。

彼が取り組んだ改革の一端にあったのが、まさしく教育。

実は会津藩では、庶民のための「稽古堂」と同時期に武士のための学校を作ったことがあったのですが、誰も通わなくなって四年で閉鎖されるなど、はかばかしい環境ではありませんでした。

当時の武士は勉強が嫌いだったんですね。そのせいか風紀も乱れていました。

こうなったら素晴らしい藩校を作って、藩士の子弟を鍛え直す――。

それが玄宰の案でした。

当時、上級武士の子弟向けに、東西で2カ所の学校があり、「講所」と呼ばれておりました。

しかしそこでは手狭な上に、あまり本格的な施設とも言えない。

そこで玄宰は、武家屋敷を移動させ、城の近くに広大な土地を確保して藩校の用地とします。

日新館天文台跡/wikipediaより引用

敷地の広さは、

・東西120間(220メートル)

・南北60間(110メートル)

・7200坪(東京ドームの半分)

という広大なもの。

建設費用は、工事の噂を聞きつけた御用商人・須田新九郎が寄付をして、藩校事業は順調なスタートを切りました。

※続きは【次のページへ】をclick!