いったい吉原の経営スタンスはどうなってんだ――大河ドラマ『べらぼう』をご覧になり、そう驚かれた方は少なくないでしょう。

忘八親父たちは、大切な商売道具であるはずの女郎たちが飢えに苦しんでも、知ったこっちゃないというスタンス。

「安いカボチャを食わせときゃいい」と言い放つ始末で、蔦屋重三郎がいくら彼女たちの救済を訴えても、「おめぇはうるせぇ、黙っとけ!」で終わってしまうのがもはや当たり前になっています。

いったい吉原の女郎たちはどんな存在だったのか?

本記事では、日常生活を中心に女郎たちの様子を振り返ってみたいと思います。

お好きな項目に飛べる目次

住:花瓶の花か籠の中の鳥か

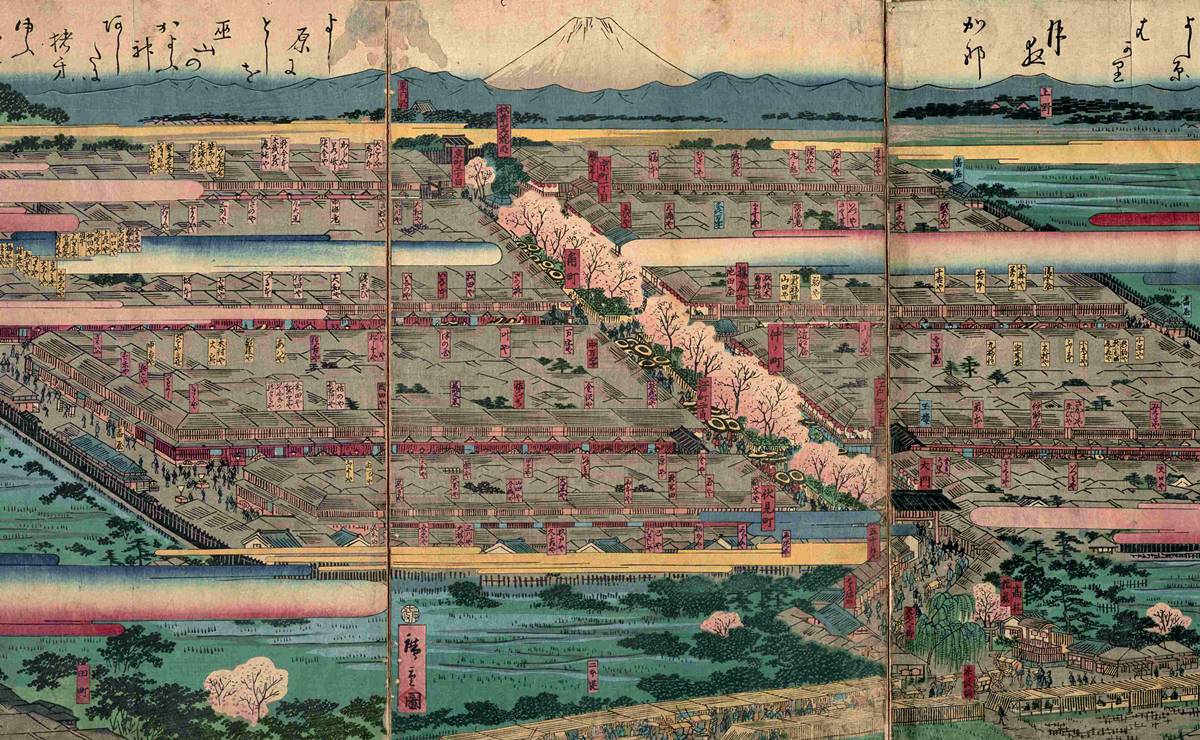

吉原がどんな立地にあり、環境なのか。

『べらぼう』第1回の冒頭で九郎助稲荷が説明していましたが、吉原は一度移転していてドラマでの舞台は移転後の新吉原となります。

公認遊郭を江戸の中心地に作ることは憚られたため、浅草の北に位置しており、アクセスが悪く、客足が遠のく一因とされました。

女郎の逃亡を防ぐため、周囲は「お歯黒どぶ」と呼ばれる堀状の水路があります。

出入りできる大門は一ヶ所だけ。

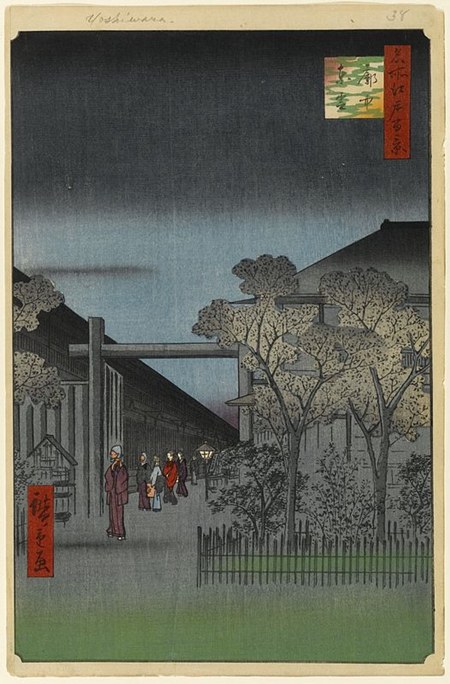

歌川広重『名所江戸百景』より「廓中東雲」(かくちゅうしののめ)/wikipediaより引用

女郎は原則として、年季が終わるまで外へ出ることができず「切手」という通行証が必要でした。病に倒れて大門をくぐるときはよほど重症であり、戻ってくることはまずなかったとされます。

時代がくだると、外出制限も緩くなり、上級女郎だと近所の寺社への参拝程度ならば許されたといいます。

江戸以外の公認遊郭は、ここまで厳密ではなかったとも。

ドラマの中で蔦重と花の井が、吉原の中にある九郎助稲荷を憩いの場とするのには、彼女が外へ出られないという事情があるからなんですね。

吉原が火災にあった際に設けられる「仮宅」(かりたく)は外出制限が厳しくなく、自由を味わうことができる数少ない機会。

屋根があって寝具で眠れるだけでもよいとするか。それともあまりに窮屈とみるか。そんな条件付きの保証でした。

衣:豪華な衣装も自費負担

『べらぼう』では、花魁が高下駄を履き、花魁道中をする姿が見られました。

劇中では長谷川平蔵が花の井の姿を見て、一目惚れをしてしまう。オープニングでもその足元が見られます。

あの高下駄、髷に刺した笄(こうがい)、そして美しい衣装こそ、吉原花魁の魅力そのものでしょう。

金襴緞子(きんらんどんす)をあしらった着物に帯。

襟には白綸子(しろりんず)や白綾(しろあや)といった最高級の絹を用いる。

髷を彩る笄は、鼈甲(べっこう)、金、銀、瑪瑙(めのう)、水晶などなど、時代が降ると十本以上ズラリと挿したものです。

こうして身につける装身具だけでなく、寝具や家具、調度品も特別でした。

女郎の位が上がるにつれ、寝具が豪華になってゆくことも吉原の大きな特徴。

寝るためではなく、格式のため豪華になる分、金はかかる。

そんな豪華な体験代も吉原の高い料金に含まれているものとされました。特別な時間のために、わざわざ遠い吉原まで向かうのだから、特別なものがなければ話にならないというわけですね。

豊原国周作『江戸櫻』/wikipediaより引用

しかし、装身具にせよ寝具や調度品にせよ、支払いを負担するのは経営者ではありません。

女郎です。

劇中では忘八の中抜き事情についても触れられていますが、常に搾取されているんですね。

それでも彼女たちは、装身具に金をかけないわけにはいかない。

禿(かむろ)や振袖新造(ふりそでしんぞう)にかかる費用も女郎持ちであり、『べらぼう』で考えると、朝顔はまだ禿のあざみのぶんまで衣装代を支払っていました。

その禿のあざみが花の井花魁となり、自らの振袖新造と禿のぶんまで金を出しているということになります。

花の井が、禿が台無しにしてしまった貸本の代金を、蔦重に対して値切る場面がありました。

あれは彼女が特別にケチというわけでもなく、ああしてでも禿にかかる金を抑えたい節約術のあらわれです。

喜多川歌麿『松葉屋内市川』/wikipediaより引用

岡場所では、女たちのナチュラルメイクにボーイッシュな身なりがセールスポイントのこともありました。

『べらぼう』より少し後の時代、1800年頃、吉原に匹敵する人気となったのが深川です。

深川は、南東=辰巳の方角にあることから「辰巳芸者」と呼ばれました。

この辰巳芸者は「きゃん」、漢字で記すと「侠」であることが特徴。

媚びずにさっぱりとしていて、強きをくじき、弱きを救う、そんな江戸っ子らしさが好まれたのです。

辰巳芸者を描いた喜多川歌麿『深川の雪』/wikipediaより引用

薄化粧。足袋は履かない。男のものであった羽織を身につける。

そんな姿が「粋じゃねぇか」と大人気だったとか。

吉原の女郎のように装身具に金を取られることはなかっただろうに、人気を二分したとされると、なんとも吉原が気の毒に思えてきます。

※続きは【次のページへ】をclick!