1905年(明治38年)9月5日はポーツマス条約が締結され、その直後に日比谷焼打事件が勃発した日です。

日露戦争の締めくくりとして結ばれたこの条約。

勝利と喧伝されながらも、日本人には酷く不評で、昨今大人気の漫画『ゴールデンカムイ』でも、かなり重要な出来事として描かれています。

というのも、同作品は、日露戦争直後の北海道が舞台であり、登場人物の多くが日露戦争に従軍していましたが、皆、戦地でトラウマや苦い思いを抱え、政府の対応に大きな不満を抱いていたのです。

第1巻の3話から、こんな象徴的なシーンがありました。

銭湯の客「兄ちゃんたちが戦ってくれたから 日本は南樺太を取り返せた おかげでこの港町はこれからもっともっと栄えるだろう 本当にご苦労様でした」

杉元「……儲かるのは商人だけだろ」(ゴールデンカムイ

第1巻より)

吐き捨てるように呟いたのは主人公の杉元。

そのような不満を抱いていたのはなぜなのか?

日露戦争とポーツマス条約、そして直後に発生した日比谷焼打事件を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

薄氷勝利からのポーツマス条約へ

幕末以来、日本は北方ロシアの脅威をひしひしと感じていました。

例えば明治3年(1870年)には、ロシアが樺太のクシュンコタンを襲撃。

日本政府は、その処遇に困り果てました。

そんな最中、日露問題に介入してきたのがイギリス公使ハリー・パークスです。

※以下はハリー・パークスの事績まとめ記事となります

-

幕末明治の英国外交官ハリー・パークス~手腕鮮やかに薩長を手玉に取る

続きを見る

彼はコップを投げつけ砕きながら、こう語気を強めてきたと言います。

「樺太なんて、古船一艘の価値もない土地です。ロシアにくれてやればいい。樺太問題でロシアと揉めたら、日本の運命は、このコップのようになりますよ」

かくして明治8年(1875年)、日本政府とロシア帝国の間で【樺太・千島交換条約】が成立し、樺太はロシア領となりました。

そしてその後、日露間は多くの権益で対立を激化させ、ついに日露戦争が始まりました。

-

日露戦争なぜ勝てた? 仁川沖海戦に始まり講和条約が締結されるまで

続きを見る

ロシアは当時、止まらぬ帝国崩壊の流れに苦しんでいました。

欧米列強の中でも”Russian Bear(ロシアのヒグマ)”として恐れられていたとはいえ、実情は満身創痍。

日露戦争は、ロシアというヒグマに、日本という小さなクズリが噛みついたようなものかもしれません。

確かに勝利はした。

されどロシアは腐っても大国ですし、日本側の損害も小さくない。

まさに薄氷を踏むような勝利であり、その後に待っていたのがロシアとの交渉、その末の【ポーツマス条約】でした。

※傑作映画『二百三高地』を見れば、薄氷の勝利だったとよくわかります

もはや戦争遂行能力はない

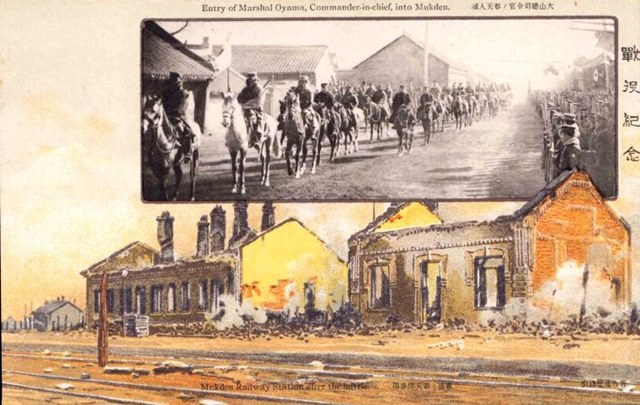

1905年(明治38年)3月【奉天会戦】。

日本軍の勝利で、この戦いは終結しました。

しかし、児玉源太郎は勝利を喜ぶことすらできません。

ここまでで動員兵力は108万人。

戦費は20億円。

戦死傷者は20万人。

さらに続ければ、一年で25万人の兵士と、15億円の戦費がかかってしまう。

そこまで動員余力がないのは明らかでした。

-

謙虚だった天才・児玉源太郎~日露戦争の勝利は彼の貢献度が大きい?

続きを見る

そこで、なんとか「奉天会戦」勝利の中で、講和に持ち込まねばならない――日本側は、そう考えていたのです。

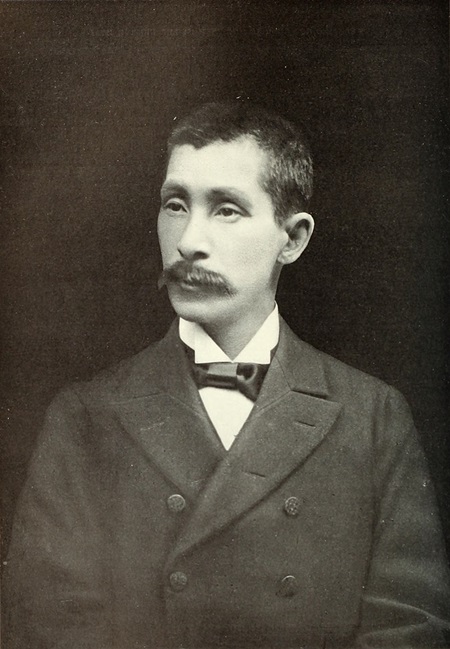

講和会議に挑んだのは小村寿太郎。

アメリカへ旅立つ小村は、盛大な見送りを見てこうつぶやきました。

「戻ってきたときは、逆の反応をされるでしょうな……」

そのとおり、小村の嫌な予感は的中してしまいます。

※続きは【次のページへ】をclick!