アメリカやイギリス、フランス、ロシアなど――。

幕末に日本を訪れた列強諸国から国を守れ!

じゃないと中国みたいに食い散らかされる!

『西郷どん』や『青天を衝け』のように古いタイプの幕末ドラマでは、欧米諸国がそんな表現をされがちです。

実際、コトはそう単純でもありません。

例えば、幕末における列強は、本当に日本を植民地化したかったのか?

植民地化となれば当然、現地の反発もあって戦争に発展するリスクもあり、最終的には【儲かるかどうかの金勘定】まで算定せねばなりません。

日本のように(旧式で弱くても)武器を持ってる相手であれば、無理に戦うより、さっさと貿易した方が早い。

そもそも【薩英戦争】を機に、急激に関係を親しくしたのは他ならぬ薩摩とイギリスです。

植民地化への意図どころか、両者が手を取り合って権力闘争に打ち勝ったともとれる。

なんせ幕府はフランスと組みましたので英仏の代理戦争とも言えました。

そこで今回、注目したいのが、英国外交官のハリー・パークスです。

ヴィクトリア朝のイギリスに生まれ、はるばる地球の裏側まで渡ってくるような人物は、かなり優秀な方が多いものですが、ハリーもまさしくその一人。

18年間という長きにわたって駐日英国公使を務め、1885年3月22日に北京で亡くなった――その功績を見てみたいと思います。

ハリー・パークス/Wikipediaより引用

アッパーミドル階級生まれの苦労人

パークスが誕生したのは1828年。

1815年ワーテルローの戦いと、1837年ヴィクトリア女王即位の間ということになります。

ヴィクトリア女王/wikipediaより引用

イギリスは、ナポレオン戦争に勝利しますが、ヴィクトリア朝の手前となりますと、他のヨーロッパ諸国でも産業革命に追いつきつつあり、その有利さは薄れつつある時代でした。

そんな夜明け前の時代、パークスはアッパーミドルの家庭に生まれます。

アッパーミドルとは、生まれながらの資産家ではないものの、将校、官吏、聖職者、弁護士、実業家といった、社会階層が高い地位に就いている人々のことです。

彼らは総じて勤勉で才知に長け、国を動かす原動力とみなされていました。

パークスの母は、彼が4才の時に死亡。

父親はその翌年、馬車の事故で亡くなり、彼は幼くして孤児となってしまいます。

海軍将校の退役軍人である叔父に預けられましたが、その叔父もパークスが9才の時に亡くなりました。

おそらくやその叔父から、ネルソン提督の逸話を語られていたことでしょう。

「ハリー、お前も大きくなったら、ネルソン提督のように我が国に尽くす勇敢な人物になるんだよ」

ネルソン提督/wikipediaより引用

当時のイギリスの少年はネルソン提督の肖像画を見てあこがれたものです。

夢に胸をふくらませ、身よりをなくしたアッパーミドルのパークス少年。

その後の進路はどうなったのか?

若き叩き上げ外交官僚

1841年、パークスは年上の従姉とともに中国へ渡りました。

従姉はドイツ人宣教師の妻として、中国で暮らすつもりだったのです。

パークスは、英国全権ヘンリー・ポティンジャー(のちの初代香港総督)の秘書であり、通訳をつとめるジョン・モリソンの事務所で働くことにしました。

モリソンはマカオ生まれで、語学のエキスパート。

まだ若く、聡明であったパークスは、そのもとで様々な言語をマスターしました。

そのころ彼の目の前では、清王朝が阿片戦争で敗北、列強に侵攻されてゆく様が繰り広げられておりました。

アヘン戦争/Wikipediaより引用

こうした特殊なキャリア形成のため、パークスは古典をサラッと引用するような、典型的な英国紳士らしい教養は身につけられません。

叩き上げの努力型であり、堅実な実務家というのがふさわしい形容でしょう。

そうした教養の不十分さが、名門校出身の典型的紳士ともいえるアーネスト・サトウからは冷たい目で見られていました。

パークスの荒々しい言葉使いは、その階級にふさわしいものではないと思われたのです。

これはイギリスにありがちな、階級制度の問題と言えますね。

パークスのような叩き上げは、こうした偏見とも闘わねばならなかったのです。

それでもパークスは、中国で順調にキャリアを重ねました。

阿片戦争、アロー号事件……そのキャリアは、輝かしいヴィクトリア朝の上昇期と重なっており、イギリスによる中国侵攻とも一致するものです。

パークスの上司には、のちに初代駐日総領事となるラザフォード・オールコックもおりました。

ラザフォード・オールコック/wikipediaより引用

百戦錬磨の男、日本へ

1865年(慶応元年)。

連合国と長州藩の間で争われた下関戦争において、イギリスは主導的役割を果たしました。

しかし、イギリス本国としては、行き過ぎた行為であるとして、責任者オールコックを更迭します。

幕末という時代は、日本人がいかにして列強の侵略を避けるか――。

そこに力を注いだ時代と考えられております。

しかし、肝心の列強がどこまで日本を侵略する気であったかは、前述の通り、疑問が残るところです。

植民地支配というのはビジネスです。

赤字になるか、黒字になるか。算盤をはじいて初めて決められるもの。

そういう事情を一切合切無視して、ともかく植民地が欲しいと暴走するのは、レオポルド2世のコンゴ自由国のような、稀なケースと言えます。

レオポルド2世は、

「清とか日本が植民地になればいいなあ」

と言っていたそうですが……日本の幕末維新にかすってもおりませんね。

渋沢栄一は、そのレオポルド2世をリスペクトするようなシーンがあってギョッとしたものです。

-

手足切断が当たり前だった恐怖のコンゴ自由国~レオポルド2世に虐待された住民達

続きを見る

えげつない話ではあるのですが、イギリスの場合、生麦事件における賠償金の件もありました。

「下手に植民地にするよりは、賠償金をもらった方がいい。金の卵を産む鶏を肉にするのは愚か者のすることだよ、ハハハ」

それぐらいに考えていてもおかしくないわけです。

彼らにとってその状況は「幕府を脅して、薩摩を脅せば二度取れて、一粒で二度美味しい!」という状態です。

その薩摩に賠償金をもらいに行ったら薩英戦争になり、

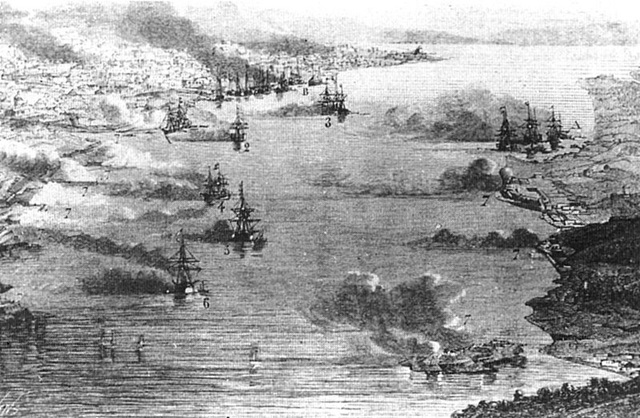

薩英戦争で鹿児島に押し寄せるイギリスの軍艦/wikipediaより引用

そこで思いがけない痛み分けで、方針を転換するのでした。

「薩摩とは、戦うよりも、手を組んだ方が色々と美味しい」

それも尤もな考え方ではないでしょうか。

南北戦争の影響でアメリカ産の綿花が不足している中、薩摩から綿花が買えると知ったイギリスとしては、これはもうラッキーだぞと大喜びです。

いわば薩摩とイギリスはwin-winであり、理想的なパートナーシップが成立したのです。

この美味しいパートナーシップをテコにして、イギリスにとって最良の結果を得ること。

それがパークスの使命でした。

※続きは【次のページへ】をclick!