こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

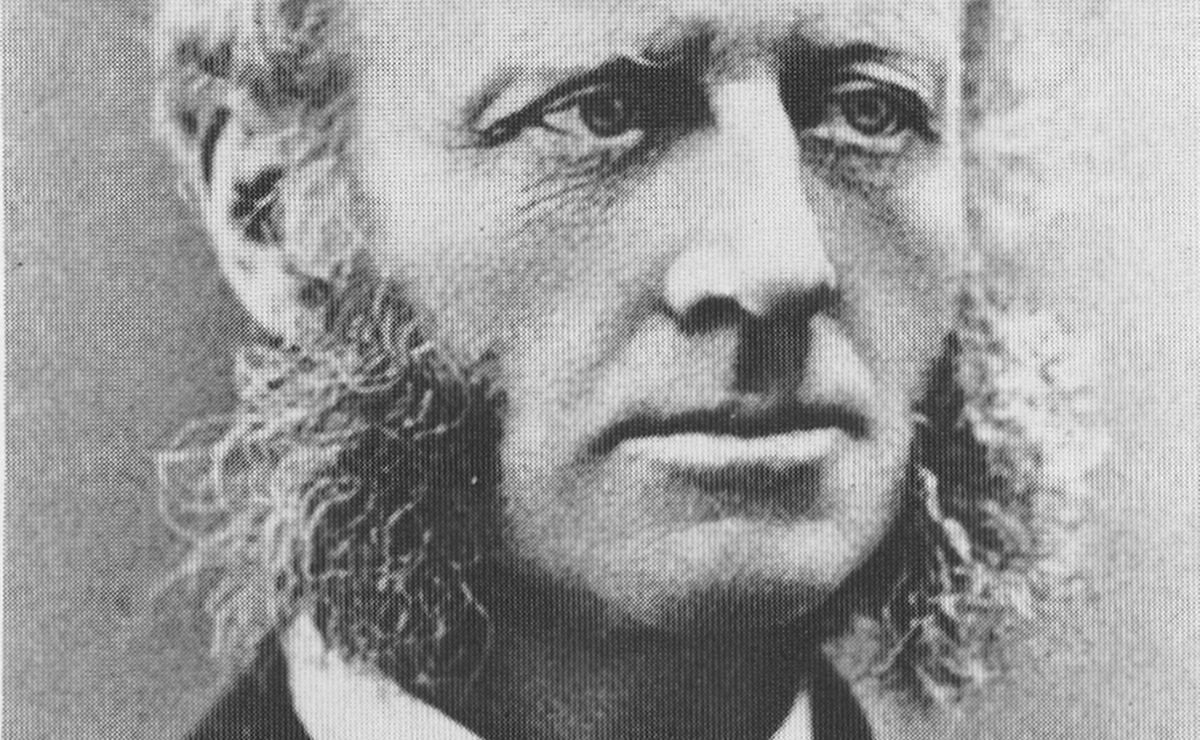

【ハリー・パークス】

をクリックお願いします。

「ミカド」と「タイクーン」のゲーム

幕末に来日した外国人たちは、奇妙な点に気づきます。

「この国にはタイクーン(大君=将軍)とミカド(帝=天皇)がいる。どちらが支配者なのだ?」

彼らは自分たちなりに情報を見聞きし、別の結論に至ります。

イギリス「ミカドこそが正統な権力者だ」

フランス「タイクーンがこの国を支配している」

イギリスとフランスというのは、宿命のライバル関係とも言える国同士です。

互いに別の勢力を支持しながら争う――そんな代理戦争を幕末日本でも繰り広げているのです。

彼らの本音としては、相手が皇室でも将軍家でも、特別に強い思い入れなどなかったでしょう。

孝明天皇(1902年 小山正太郎筆)/wikipediaより引用

チェスで白を選ぶか、黒を選ぶか。ひょっとしたら、その程度の感覚だったとしてもおかしくなく、このとき薩摩と接近していたイギリスが皇室を選んだだけのことかもしれません。

確かに日本は幕末の時期において、植民地支配されるようなことはありませんでした。

しかし、英仏の介入を受けていたということ、英仏両国が自国への利益誘導のために動いていた点は確かです。

パークス一行がやってくる

薩英戦争後、薩摩とイギリスは蜜月関係になります。

こう書くと随分とスンナリした話のように思えますが、考えてみてもください。

つい数年前までは、異人は叩き斬る!と息巻いていたはずが一転して、握手する歓迎ムードになるのです。

どうやって関係改善したのか?

1866年(慶応2年)、パークスの希望で彼が鹿児島に来ると、薩摩藩は焦りました。

暴発した若い連中が、パークスを襲ったら最悪の事態。

薩摩藩は、イギリス人を絶対に襲撃するな! そんなことがあれば家族にまで累が及ぶ!と、強く布告を出しました。

そしていよいよ、三隻の軍艦が到着し、16人のイギリス人が鹿児島入りを果たします。

鹿児島の人々は一目異人を見ようと、黒山の人だかりを作りました。

「おや、はじめて夷人ちゅうものを見たが、生スカン」

そんな風にあからさまに嫌悪感を示す者もいましたが、幸いにして事件は起こりませんでした。

「おや、美しいレディじゃないか」

美人を見かけて、ネックレスを首からひきちぎって渡すイギリス人もいたとか。

島津久光・忠義親子は、イギリス人が握手を求めて来て驚きました。

島津久光/wikipediaより引用

しかし、万国共通の礼法と説明されて納得したようです。

フィクション作品次第では、頑固で保守的とされる久光ですが、柔軟性を感じますね。

パークスは久光を、

「決してハンサムではないが、王者の威厳がある」

「日本でも最も才略のある政治家」

と高い評価を下しました。

集成館の技術力に驚く英国人たち

食事は日本料理も西洋料理も出されました。

イギリス人一行は興味津々で食しましたが、口に合わないと吐きだしてしまったようです。

中には薩摩藩らしく、豚肉のメニューもありました。

豚の丸焼きに関しては、イギリス人も驚いたようで。

「これはすごい! 今回の旅で一番驚かされた料理ですよ!」

なかなかお目にかかれない料理に大満足。

一番無難だったのは果物で、皆が喜んで食べたとか。

結局、フルーツは万国共通なんですね。

幕末に、海外を訪れた日本人も同じく、慣れない食事で箸が進まなくても、果物だけは喜んで食べる傾向がありました。

パークス一行の薩摩訪問は、楽しいだけではなく、感銘を与えるものでした。

特に【集成館事業】の目玉である薩摩切子の美しさには度肝を抜かれました。

「これは美しい! 西洋の博覧会に出しても見劣りしない」

同時に彼らは思います。

日本、いや薩摩がここまでの技術力を有しているとは驚きである。やはり手を組んで正解だ――。

猟犬を用いた狩猟も楽しみました。

これには西郷隆盛も参加。

狩猟というのはイギリス人が好むおもてなしであり、娯楽でもありますので、薩摩側のリサーチがなかなか入念でしたね。

そんな中、イギリス人一行が苦い顔になったのは、薩英戦争で沈没した舟の残骸を見た時です。

気まずそうな顔をしたことが、記録に残されています。

ちなみにこのパークス一行の接待費用は3万両かかったとか。

島津斉興の時代、調所広郷のなりふりかまわぬ改革で、借金を返済していてよかったですね。

にしても感心するのは、洋食や狩猟と言ったイギリス人好みのおもてなしを準備し、かつ薩摩切子による技術力アピールも忘れなかったことです。

これはすごい。

※続きは【次のページへ】をclick!