大河ドラマ『べらぼう』の第39回放送で、最大の見どころは耕書堂の女将であるていの活躍でした。

掟破りをしてまで、好色本をぬけぬけと出版販売した夫の蔦屋重三郎。

彼の身を案じて、彼女は柴野栗山に対し助命嘆願を行います。

このときの朱子学を踏まえた問答は、当代随一の儒学者たる栗山をも感服させました。

そしてそのあと、お白洲で立ち会う妻の前で、夫は「身上半減」の処罰を言い渡され、それでもなお厚かましくも軽口を叩く夫の頬を叩き、「己のことばかり!」と厳しく叱咤したのです。

無事に救われた夫に対し、妻は書物問屋の株も取得も進言し、この機転がのちに耕書堂にとって大きく寄与します。

こうした第39回放送で、最大の見せ場は、やはり柴野栗山(しばのりつざん)との対面でしょう。

嶋田久作さん演じる栗山は、松平定信に請われて幕府へやってきた儒学者。

そんな当代きっての知識人に対し、漢籍を引用して夫の減刑を迫るていは素晴らしい学識でした。

しかし、ここで疑念は感じませんでしたか?

長谷川平蔵の助力があったとはいえ、あれほど厳しい松平定信は、なぜ犯罪者の妻であるていの嘆願を受け入れたのか?

これは定信が栗山と共に推し進める政治ゆえ。朱子学でいえば妻が夫を救うために嘆願することは「貞」であり、これをすげなく拒むことはできないのです。

そうして面会を果たした栗山は、むしろていの知性と高い道徳心に感服しておりました。

さらに、彼が定信に対し厳罰を戒めていたことも描かれています。

いったい彼は何者なのか? 厳しいのか? それとも優しいのか?

柴野栗山/wikipediaより引用

現代人の考える「学者」とは一味違えば、法治の意味もどこか異なる――そんな定信の政治理念を支えていた柴野栗山の生涯や思想、歴史背景について振り返ってみましょう。

讃岐国儒学者の家に生まれる

柴野栗山は元文元年(1736年)、讃岐国三木郡牟礼村にて生まれました。現在の香川県高松市です。

父は柴野軌逵(きき)、母は柴野於澤(おさわ)。

当人だけでなく父の名からしても教養の高さが窺えます。彼の父祖儒学を学んでおり、幼少の頃はいわゆる“神童”と呼ばれるような子だったのでしょう。

同時代同エリアの讃岐には、これまた優秀な少年がいました。

享保13年(1728年)、讃岐国寒川郡志度浦の白石家に生まれた、後の平賀源内です。

平賀源内/wikipediaより引用

この時代となると、学問に秀でた者には出世の機会がありましたが、両者のタイプは全く異なります。

現代でいうところのマジックショーのような“からくり”で周囲の大人を驚かせていた源内少年に対し、真面目に勉学に励んでいたであろう栗山少年。

源内は本草学を極め、現代でいうならば理工系に進むのに対し、栗山は儒学を極める文系となりました。

さらに源内は戯作も手がけて出版業にも顔がきくマルチタレント型となり、対する栗山は儒学を極めてゆく。

非常に対照的な二人でした。

若くして湯島聖堂で学ぶ

寛延元年(1748年)、数えで13歳となった柴野栗山は、高松藩の儒学者である後藤芝山(ごとうしざん)のもとへ通うようになりました。

そしてその5年後の宝暦3年(1753年)、18歳の栗山は35歳も年上の高松藩士・中村君山(くんざん・名は文輔)と共に江戸へ。

中村君山は、高松藩の儒学を担う人物でした。

江戸で学び、藩主・松平頼桓(よりたけ)により「藩儒」(はんじゅ・藩お抱えの儒学者)となり、「侍講」(じこう・君主に使える専属教師)を務めるほど。

藩きっての有識者であり、史書編纂も担っていました。

そんな高松藩を代表するような人物と共に江戸へ向かったのですから、藩でも栗山を、次代を担う儒者として育てようとしていたのですね。

実際、中村君山が江戸行きから10年後、宝暦13年(1763年)に死去すると、栗山は高松藩の儒学を背負うこととなります。

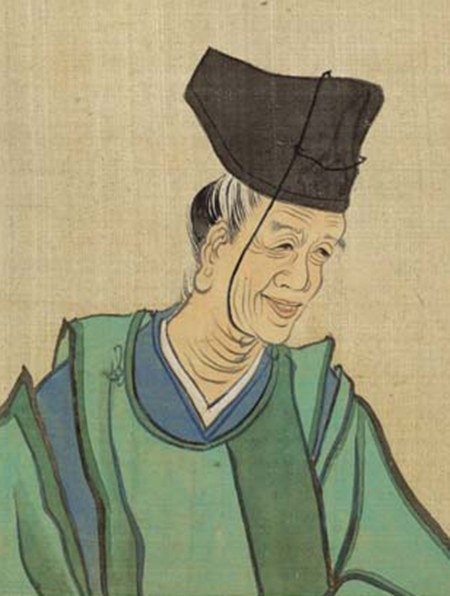

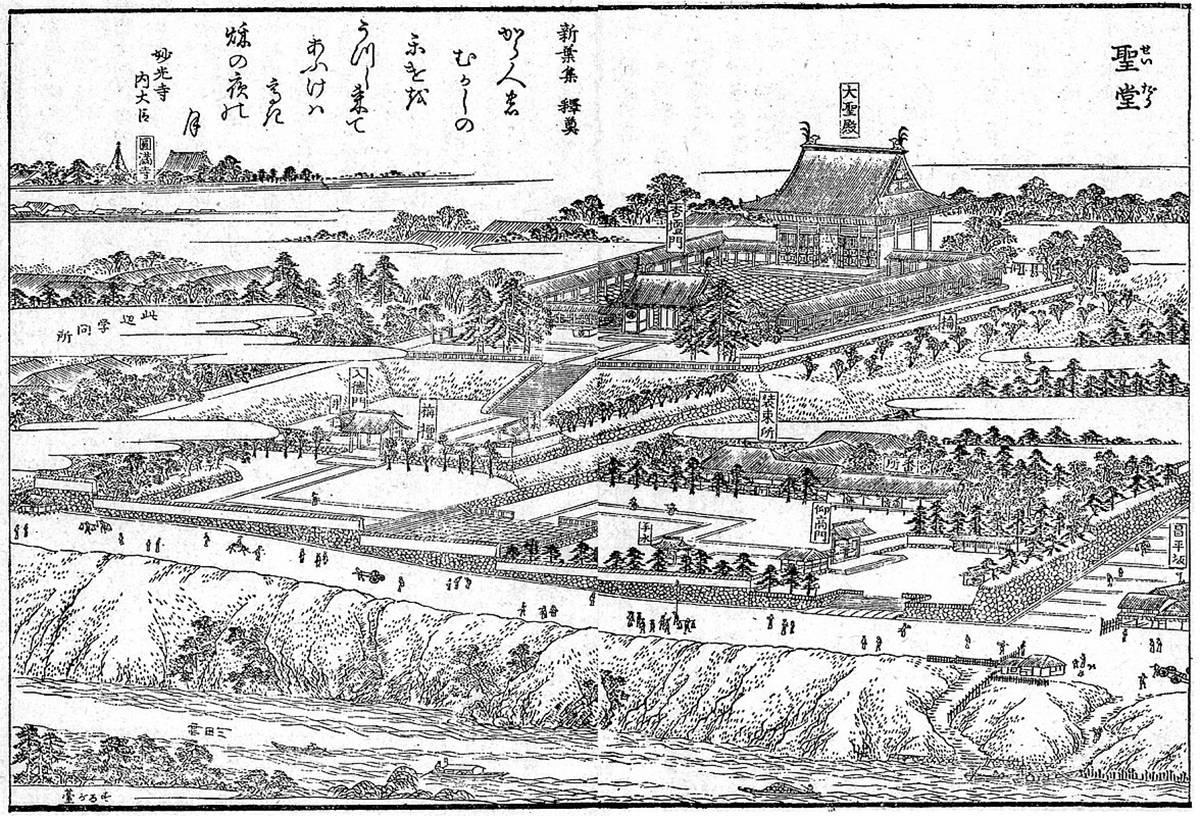

栗山が江戸で学んだのは、湯島聖堂でした。

現在の湯島聖堂大成殿

徳川家康が林羅山を重用して以来、儒学を重んじていた江戸幕府にあって、湯島聖堂は孔子廟も備えた当時の最高学府です。

全国各地から優秀な者たちが集い、学問を修め、それを故郷に持ち帰って広めてゆくことが、栗山にとっても責務でした。

栗山は湯島聖堂にとどまらず、明和2年(1765年)には高橋図南にも師事しております。

聖堂(江戸名所図会より)/wikipediaより引用

栗山の学問の特色は、源内との対比で見てとれます。

源内の場合、さらに学問を広げたいとなると、オランダ人や清人との交流ができる長崎へと足を伸ばしました。

一方の栗山は、公家出身の国学者である高橋図南に教えを求め、京都へ向かったのです。

この時代は、日本人の学問志向も分かれてゆきます。

吉宗時代以来の実学や蘭学に興味を抱くタイプが平賀源内であり、国学や朱子学を極め日本という国についてより深く知りたいと考えるタイプが柴野栗山。

学力の違いもあります。

どちらも優秀なようで、若い頃の源内は教養不足を指摘されています。漢籍読解知識が劣っているとみなされたのです。

湯島聖堂で学んだ栗山は、その点、当時でもトップクラスの学力といえる。

両者のキャリアも大きく分かれます。

平賀源内はあくまで自由を求め続けました。

宝暦9年(1759年)には、高松藩に出仕を持ちかけられ、それに応じていますが、藩主・松平頼恭(よりたか)を相手にするのが面倒になり、ついには辞職。

怒った頼恭は源内に対し、他家への出仕禁止となる重い処分「奉公構(ほうこうかまい)」の措置を取ります。

学者としての源内の出世はここで詰まってしまいました。

では、栗山の場合は?

徳島藩の藩儒、藩主侍読として江戸へ登る

柴野栗山の名は、高松藩を超えて轟いていました。

明和4年(1767年)に徳島藩の【藩儒】となると、翌明和5年(1768年)には同藩主・蜂須賀重喜と共に江戸へのぼります。

蜂須賀重喜/wikipediaより引用

そして安永5年(1776年)には、藩主の【侍読】にまで出世を遂げました。

大名同士が顔を合わせる江戸では、各藩ともに自慢の人材を揃えたくなるもの。

柴野栗山は、そんな江戸でも秀逸な儒者として名を馳せていたことでしょう。

大河ドラマ『べらぼう』では登場しませんでしたが、時系列から言ってドラマ序盤の時点で彼の名は高まっていたはずです。

同郷の平賀源内や、須原屋市兵衛が言及してもよさそうなところですが、中盤まで出番はありませんでした。

なぜなのか?

栗山は、あくまで上級武士に仕える立場であり、かつ専門も儒教であるため、源内や須原屋とは交友関係が重ならなかったのでしょう。

-

須原屋市兵衛の生涯|史実でも幕府に屈せず出版を続けた書物問屋の意地

続きを見る

儒教を熱心に学んでいる蔦屋重三郎の妻・ていならば、知っていても不思議はありません。

栗山先生との朱子学問答ならば話が通じると彼女自身も確信できたのでしょう。ていに助命嘆願を勧めたのは鶴屋喜右衛門でしたが、彼はていの学識のほどをよく知っていました。

では、栗山にとって平賀源内や蔦重とはどんな存在だったのか?

というと、これはある程度の予測はつきます。

平賀源内は男色家として当時から有名であり、劇中でもそう描かれていました。

儒教倫理からすると望ましくはありません。キリスト教圏やイスラム教圏のように犯罪者扱いこそされないものの、子孫を残すことをせず、色に溺れることは堕落と見なされました。

しょうもない下劣な戯作を手がけ、夷狄の学問を好む。おまけに仕官させてくれた殿を裏切ってフラフラしている源内は、全くもって話にならない堕落男――栗山なら、そう考えてもおかしくないでしょう。

ましてや吉原ものの蔦重なぞは言うまでもありません。

劇中の平賀源内を見ていれば、彼が栗山なんて好むわけがないことも想像はつきます。

仕官して順調に出世を遂げ、ひとかどの人物として名を為すことができず、晩年の源内は焦燥感を抱いていたと指摘されます。

しかし栗山のように、自由とは無縁で四角四面の人生を歩むことは、己には無理だと源内も感じていたでしょう。

松平定信のもとで寛政異学の禁を推進する

平賀源内が不可解な死を遂げ、源内と繋がりのあった田沼意次も政治的失脚に追い込まれた後の時代。

将軍は、十代・徳川家治から十一代・徳川家斉へと代替わりを果たし、人事も刷新されました。

そして天明7年(1787年)に松平定信が老中に就任。

柴野栗山はこのとき、定信によって幕府への出仕を求められたのです。

栗山を引き立てた定信は、儒教による国家再生を意識していました。

家康以来、江戸幕府では儒教を教育の中心に据えていた。この傾向は8代吉宗の頃に転換。

吉宗は明代政治を手本とし、庶民にまで儒教の教えを広めたのです。

統治の道具として朱子学の有用性を認め、実学志向も強い吉宗は、オランダから伝わった蘭学も重視するようになりました。

この傾向は、9代徳川家重、10代徳川家治でも継続。

徳川家重(左)と徳川家治/wikipediaより引用

火災の多い江戸で湯島聖堂は幾度か焼け落ちていましたが、その再建も完全にはなされないまま、荒れ果てていました。

家治の時代は、経済政策を重視した田沼意次が政治の実験を握っていました。

この時代は道徳的に堕落し、贈収賄が横行、軽薄な文化が広まったという反発もあります。

田沼意次が【天明の大飢饉】において適切な対応を取れなかったことが、「堕落による天罰だ!」という見方が広まっても不思議ではない状態。

為政者が堕落すると天が怒り、災害が起こるとする思想は【天譴論】(てんけんろん)と呼ばれ、儒教国家で広く信じられていたものでした。

定信はこうした状況から転換をはかり、儒教重視の国家運営に立ち戻ろうとしたのです。

そこで、己の知恵袋として白羽の矢を立てたのが、当代随一の儒学者として知られる柴野栗山。

かくして栗山は定信のもとで【寛政の改革】に携わることとなるのでした。

登用から3年後には湯島聖堂を統括し、日本を代表する儒者となった柴野栗山。

そんな松平定信と柴野栗山で推し進めた政策が【寛政異学の禁】です。

この「異学」について少し補足しておきますと……。

蘭学はじめとする西洋由来の学識がこの中には含まれます。

以降も続くこの禁制に関しては、ロシア関係の書物を発刊し処罰を受けた須原屋市兵衛、【蛮社の獄】があげられます。

さらに朱子学と並ぶとされた儒教の【陽明学】も含まれています。

陽明学は、過激な反体制思想や政治批判につながりかねないと危険視され、明清でも朝鮮でも禁止されました。それに江戸幕府も続いたのです。

しかし、幕藩体制が揺らいでゆく江戸時代後期にはかえって水面下で広まり、大塩平八郎も熱心に学んでいました。

そして幕末期には大流行。

後に倒幕へ向かう吉田松陰と松下村塾生ら志士だけではなく、幕臣である高橋泥舟と山岡鉄舟、長岡藩の河井継之助、会津藩の山川大蔵(浩)も学んでいたとされます。

寛政の改革は学問を振興する

田沼時代の最終盤は天明の大飢饉に見舞われ、幕政は限界にあるかのように思われました。

そんな世を治めるべく松平定信が取り組んだのが【寛政の改革】です。

松平定信/wikipediaより引用

この政治は、北東アジアにおける近世史の成熟といえるものでもありました。

日本は中国や朝鮮半島と比較して【朱子学】の影響が薄いとされますが、実際そうなのか?

確かに日本における朱子学の受容は特殊です。

【遣唐使】のあと、中国へ渡来し、勉学に励む日本人は僧侶が大半でした。そのため禅をはじめとする仏教思想との混同が見られ、他国ほど確固たる思想として根付いたわけではありません。

そうはいっても影響から逃れていたわけではない。大河ドラマにそうした要素を取り入れているのが『麒麟がくる』と『べらぼう』です。

『麒麟がくる』では主人公である明智光秀が、朱子学を信奉。劇中の最終盤において麒麟が到来する朱子学重視の政治を託せる人物であると見出したのが徳川家康でした。

そして『べらぼう』の後半では、松平定信の政治が大きく取り上げられています。

松平定信は日本史における政治家の中でも、朱子学への傾倒が強い人物でした。

この教えに力を入れたのは、彼自身の性格や好みだけでなく、政治体制の基盤を固めるうえでも重要と言える。

【朱子学】とは、朱熹(しゅき・1130〜1200)によって大成された儒教の一派です。

彼の生きた南宋時代は、北部が金朝により支配され、漢族が南遷した王朝でした。いつか北部を奪還したい。そんな思いのある時代でしたが、南宋のあとはモンゴル由来の元朝となります。

金朝と元朝を経て、中国全土を奪還して建国されたのが明朝。

初代皇帝である朱元璋は「聖賢・豪傑・盗賊」の要素を兼ね備えた皇帝と後世で評されました。

朱元璋/wikipediaより引用

猜疑心が強く、臣下の苛烈な粛清は悪名高い。

しかし、初代皇帝として国家を盤石とする基盤を築いた点では評価できる唯一の人物です。

前漢の初代皇帝・劉邦と並び、低い身分から皇帝にまでのぼりつめた異例の出世人でもありました。

香港の名優であるサモ・ハン・キンポーが朱元璋を演じた映画は『デブゴンの太閤記』という何とも言えぬ邦題がつけられております。豊臣秀吉級の成り上がり伝説という意味だったのでしょう。

現代日本で明代の政治は評価がされにくく、影が薄い。

政治史においては宋代の方が上だという評価は盤石ですが、こと江戸時代までとなるとどうだったか、そこは一考の余地があるでしょう。

明代の政治システムは盤石であり、清代にも踏襲された要素は少なくない。

中国史では近世の封建国家最終段階として、明清時代をまとめて考えることが定着しています。

江戸の人々にとって、明は漢族最後の王朝であり、ロールモデルとなりうる要素も多くありました。

8代吉宗は明代の法律である【大明律】を参考にし、法体系を整えました。

徳川吉宗/wikipediaより引用

このころ各地に藩校や寺子屋ができ、日本人の教養の底上げがなされるのも、明代の教育制度を参照したものです。

そしてそんな吉宗の孫であることを誇りとする松平定信。

明代政治を徹底して参照した政治理念を取り入れるのは自然なことでしょう。

日本は隋代から中国を参照し、政治体制を整えようとします。

官吏登用試験である【科挙】、教育機関である【大学寮】も導入しましたが、結局のところ定着していません。

『光る君へ』では、主人公のまひろ(紫式部)が科挙のある南宋への憧れを口にしておりました。

学問が優秀であれば出世できる南宋ならば、父である藤原為時はきっと活躍できたであろう――そんな歴史の違いをふまえた表現といえます。

では日本に科挙はなかったのか?というと、実はそうとも言い切れません。

寛政の改革においては湯島聖堂を学府として整備し【昌平坂学問所】(昌平黌・“しょうへいこう”とも称される)を整備。

さらに【学問吟味】制度を実施します。

旗本御家人を対象として学力試験を実施し、成績優秀者を認定する制度です。

身分に関わりなく受験できる科挙よりも、はるかに門戸が狭いとはいえ、学問により出世の糸口をつかめる画期的な制度ともいえます。

狂歌師としての筆を折っていた大田南畝も、この学問吟味に再起を賭けたのでした。

なお、昌平黌は幕末になると最高学府として定着しており、この頃の人物紹介では「あの昌平黌でも一目置かれた」という紹介がされます。

2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』において主役を務める小栗忠順も、そんなエリートの一人。

彼の周りには栗本鋤雲はじめ、同じ最高学府で学んだ幕臣たちが揃うことになります。

小栗忠順/wikipediaより引用

寛政の改革の暗い側面

ここまでが松平定信の学問重視、聖賢の道ともいえる要素であるならば、悪い一面もありました。

定信が朱元璋と似ている要素としては、猜疑心旺盛な性格もあげられます。

明代の悪名高い制度として、皇帝直属の秘密警察である【錦衣衛】があげられます。

猜疑心の強い朱元璋は己に背いた家臣を容赦なく粛清し、恐怖で縛りつけたものでした。

朱元璋ほど苛烈でもなく、かつ最高権力者ではないけれど、定信も江戸時代を通して屈指の猜疑心の高さを持つ政治家でした。

彼は【目付】を大量に運用します。

目付とは、漢字の組み合わせからも察することができるように、「目を付けて監視する」のがその役目。

定信は目付にさらに目付をつけるようなことをしてまで徹底し、密告政治のような体制を築きました。

定信の家臣である水野為長が記録した『よしの冊子』は、隠密によるレポートです。ダウ90000の園田祥太さんが演じる水野は、かなり重大な役目を果たしていたわけですね。

鬼平こと長谷川平蔵宣以は『よしの冊子』では「軽薄だ」「無学なくせに」「庶民の人気取りばかりしている奴」などなど、悪い噂ばかり記されていることでも有名です。

こういう定信の黒い側面を知っていれば、幕府から呼び出されただけで自害したと目される恋川春町の焦燥感も理解できます。

『吾妻曲狂歌文庫』に描かれた恋川春町/wikipediaより引用

『べらぼう』前半に、ああも活発に筆をとっていた武士出身の文人たちが創作活動をピタリとやめ、息を潜めてしまうのもご理解いただけるでしょう。

かくして恐怖の思想統制を進めていった松平定信。

しかし、実は栗山としてはその危険性を理解していなかったわけではありません。

蔦重の処分も「身上半減」は実態がよくわかっておらず、劇中でも処分も厳しいのか、そうでないのかわかりにくいものでした。

もっと厳しくしても良いのではないかと定信に進言する側近もおりましたが、このとき定信は栗山からの提言を思い出しておりました。

過ぎたるは猶及ばざるが如し――『論語』からの言葉。それを聞き、定信は己の暴走に気付かされたのです。

実のところ、朱子学は厳罰主義を嫌います。

法律で厳しく縛ることの是非は、ていも指摘していました。

子曰く、之を導くに政を以てし、之を斉(ととの)えるに刑を以てすれば、民免れて恥なし。

これを導くに徳を以てし、これを斉うるに礼を以てすれば、恥有りて且(か)つ格(いた)る。

民を導くために政策を用い、また治めるために刑罰をもってすれば、民は法律の穴をみつけ、恥じないようになる。

徳により民を導き、礼をもって国を治めるならば、民はおのずからその身を正すようになる。

法で人を縛ることは【儒家】ではなく【法家】の思想です。

【法家】は秦の商鞅(しょうおう)や李斯(りし)が有名であり、彼らの厳罰主義は国家を滅ぼすというのが儒教の基本理念。

儒教を奉じながら法家のようなことを行うのはおかしいのではないか?

そう疑念を呈されたらば反省するしかありません。

ていと栗山の問答は、このあとの松平定信の命運は暗雲が立ちこめかねないと警告するものでもあったのでした。

あわせて読みたい関連記事

-

日本史に欠かせない「儒教」とは一体何なのか 誰が考えどう広まったのだろう?

続きを見る

-

林羅山の生涯|家康に重用された儒学者が江戸に安寧の世をもたらした

続きを見る

-

徳川吉宗の生涯~家康に次ぐ実力者とされる手腕を享保の改革と共に振り返る

続きを見る

-

『べらぼう』眞島秀和が演じる将軍・徳川家治~史実ではどんな人物だったのか?

続きを見る

参考文献

- 『日本の時代史 16 享保改革と社会変容』(吉川弘文館, 2003年9月, ISBN-13: 978-4642008167)

出版社: 法藏館(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 『日本の時代史 17 近代の胎動』(吉川弘文館, 2003年10月, ISBN-13: 978-4642008174)

書誌: 吉川弘文館(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 『近世の三大改革(日本史リブレット 48)』(山川出版社, 2002年2月, ISBN-13: 978-4634544802)

出版社: 山川出版社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 『日本の歴史 11 徳川社会のゆらぎ』(小学館, 2008年10月, ISBN-13: 978-4096221112)

出版社: 小学館(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 『日本の歴史 17 成熟する江戸』(講談社学術文庫, 2009年11月, ISBN-13: 978-4062919173)

出版社: 講談社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 小島毅『儒教が支えた明治維新』(晶文社, 2017年11月, ISBN-13: 978-4794970336)

出版社: 晶文社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 木下鉄矢『朱子学』(講談社選書メチエ, 2013年7月, ISBN-13: 978-4062585583)

出版社: 講談社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 壇上寛『明の太祖 朱元璋』(ちくま学芸文庫, 2020年9月, ISBN-13: 978-4-480-51005-1)

出版社: 筑摩書房(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 岸本美緒『中国の歴史』(ちくま学芸文庫, 2015年9月, ISBN-13: 978-4-480-09691-3)

出版社: 筑摩書房(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ