歌麿をきよの屍から引き離そうとする蔦重。

錯乱する歌麿から殴られてしまいます。

その手には、愛妻の姿を描いた絵がありました。

歌麿は蔦重を見限った

蔦重は、歌麿が後追いをせぬよう、刃物を取り上げさせています。刃を取り上げることで、歌麿が死にかねない状況を示しているんですね。

つよは蔦重の顔に殴られたあざがあることに気づきました。そして後追いを止めたことも知るのでした。

自宅でろくに飲み食いもしなくなったという歌麿。

そんな彼につよは食事を差し出します。無精髭に伸びた月代の歌麿は泣き出し、そんな彼に彼女がそっと寄り添います。

つよが茶を淹れるために立つと、蔦重が歩み寄ってこう言います。

「オイ、なんだよ今の……」

おいおいオイオイ、見ていてこっちもそう突っ込みたいぜ。

かつて歌麿は、新婚の蔦重とていを見て、複雑な感情を見せていました。今回は、自分よりもつよと歌麿が近いことに、蔦重が妬いているようにも見えます。

泣きじゃくる歌を抱き寄せるのは俺の役目じゃねえか。そんな苛立ちを感じますぜ。

つよは何かあったのだろうと言い、今や歌麿は赤ん坊だと続けます。泣き笑う様子を見て伺うしかないのです。そのうえで、彼女が当分歌麿に付き添うから、蔦重は帰るようにと促します。

しかし、今日と明日だけだと、なおも粘ろうとする蔦重。

「あんたより私の方が役に立ちそうだって」

つよはそう言いながら、店だって主人がいなければてんてこまいだとも指摘します。みの吉が店から目を離さないようにするというものの、どうなることやら。

歌麿が茫然自失としながら握り飯を食べているところで、蔦重は別れを告げ、去ってゆくのでした。

この場面を見て、確信できてきたことがあります。

実はこの作品における蔦重は、大店を率いて人を守り育てる意識が低いと思えるのです。

才能を見出すことはあっても、原石を磨いて光らせる人物は、義弟たる歌麿に限られているように見えます。

初回で「風を読むことがうまい」と紹介された蔦重。

しかし、創業は得意でも、守成には向いていないということが顕になってきました。

もしも店が大事だと彼がきちんと認識しているのであれば、歌麿のことばかり気にかけず、つよに任せることに抵抗はないと思います。

しかも、この関係がややこしいところは、店の側にはおていさんがいることです。

蔦重は、なんとしても歌麿を救いたいのでしょうが、その天秤の向こう側におていさんがいることを軽んじてはいませんか。

このドラマは破滅への過程をきちんと積み重ねていて、毎回しびれちまう。視聴者が蔦重に同情できない方向へ持って行かれています。

「行事」による検閲の開始

蔦重が店に戻ると、山東京伝が来ていました。さらに鶴屋喜右衛門もいます。

なんでも奉行所と出版の件ですり合わせをしてきたのだとか。

蔦重ら地本問屋は、奉行所と水面下ですり合わせをしていました。

寛政2年(1790年)10月、北町奉行・初鹿野信興は地本問屋株仲間の発足を告げたのです。

これは株仲間から月ごとに「行事」を選び、新しく出す本の絵や内容を改め、自主検閲による発行を許すことにしたのでした。

「こんなものはザルだ」と九郎助稲荷がつっこんでいます。

どんだけザルだったのか、ひとつ実例でも。

行事:神君家康公と同時代の人物を描いてはいけません。

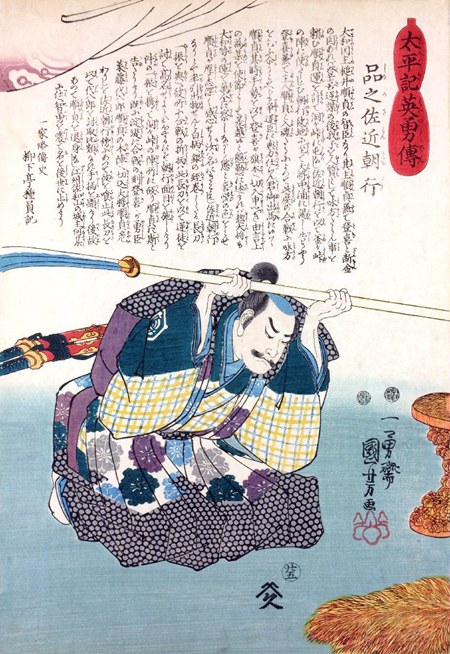

版元・絵師:わかりやした。これは“品“左近という人物でさあ。

行事:なるほど、“島”左近と似た経歴と人物像ですが、別人のようですね。

落合放棄『太平記英雄伝廿五:品之左近朝行(島左近)/wikipediaより引用

まァ、ザルっすよね。フリだけすれば通るのが当時の検閲。

ただし、よほどのことがなければであり、その“ザル”すら通れない好色本を書いてしまうのが蔦重。

行事をつとめる吉兵衛と新右衛門によって、山東京伝作の「好色本」を認めようとしません。

そこで蔦重はこうだ。

好色を描くことで好色を戒める。そう但し書きにもあるのだそうです。

これは唐様(からよう・中国式)の前例があるとも言える。『水滸伝』のエロパロスピンオフ『金瓶梅』は、主人公が好色ゆえに身を滅ぼすがゆえに教訓があるという言い訳が用意されております。

それでも「通りそうにない」と行事の二人が難色を示すと、蔦重は「教訓読本」という袋入り販売を思い付き、それで抜き打ちを防ぐと言い出します。そりゃあ、余計に相手を怒らせるやつだぜ。

そして、こう付け加えます。

「色を売るしかねえ女たちの力になってやりてぇんだよ」

これでやっと検閲は通すことができます。

なんなんだろう。当初から掲げてきたこの言葉も、もう言い訳の偽装としか思えねえんだが。

このドラマは吉原を美化するだなんだの、それで利益を得た蔦重を称賛しているだのなんだの言われてきました。

前半ではそうでないように見せていたようで、ここまでくると「蔦重はひでえ奴でさ。わかっちゃいるぜ、ンなことはな!」と暴いてきたようにすら思えます。仕掛けとして高度すぎやしませんか。

歌のためじゃなくて歌に自分の気持ちをわかって欲しいだけだろ

蔦重は検閲を突破して、悠々と耕書堂に帰ってきます。

すると、ていとつよが何か支度をしている。なんでも歌麿は肉筆画を、栃木に赴いて現地で描くことにしたそうです。

後追いをしないかと心配そうな蔦重。だから、つよが同行するのだと言うと、蔦重は自分も行こうとします。

そういうところだぞ――と、突っ込みたいところでつよが先にそうしてくれます。なんでも歌麿は、蔦重と距離を置きたいんだそうです。

歌麿は、蔦重とは「もう関わりないから」と言うようになったのだとか。

蔦重は困惑しつつ、なんとか歌麿と話そうとします。それを止めるつよ。

「歌麿とちゃんと話さねえと」

「そりゃ自分のためだろう。歌のためじゃなくて歌に自分の気持ちをわかって欲しいだけだろ。今はまだそういうのはだめさ」

このあと、蔦重が歌麿の絵を見ている場面が出てくるところで、蔦重の身勝手さが積まれてゆきます。

確かに絵師は絵を描くことで己を癒せるとはいえ、ここで蔦重がそれを歌麿に勧めたらただの身勝手です。

蔦重は己の言葉を悔やんでいます。この言葉でしょう。

「お前は鬼の子なんだ! 生き残って命描くんだ。それが俺たちの天命なんだよ」

奉行所に連行される蔦重と京伝

年が明けて3月、教訓読本は売れており、「このままうまくいきそうだ」と蔦重は鶴喜や山東京伝と向かい、話しています。

抜き打ちのお調べなんてあったのか、と、すっかり油断している様子。京伝は不安そうです。

そんな不安を振り払うように、売れ行きもよく、吉原の親父様もありがたがっていると蔦重は続ける。

こうなると吉原で遊べるのか?と浮かれてくる京伝。って、おめえよぉ、結婚したばかりじゃねえか。吉原あがりの妻なので理解はあるということにしましょうか。

『江戸花京橋名取 山東京伝像』鳲鳩斎栄里(鳥橋斎栄里)筆/wikipediaより引用

鶴喜は吉原に誘われても断っております。白髪混じりになってまでそんなこともしていられないという成熟が感じられます。

「主(あるじ)はおるか」

すると、何やら声が聞こえてきました。

襖を開けたのは、奉行所同心です。

「主、蔦屋重三郎であるな。山東京伝であるな」

続けて、「教訓読本」シリーズの『仕懸文庫(しかけぶんこ)』『錦之裏(にしきのうら)』『娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい)』の三作が名を挙げられ、絶版を申しつけられます。

蔦屋重三郎と山東京伝こと伝蔵は、奉行所での詮議のためそのまま連行されてゆき、教訓読本も没収。

成り行きを見守るおていさんの顔色が蒼ざめています。

※続きは【次のページへ】をclick!