こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第39回白河の清きに住みかね身上半減】

をクリックお願いします。

白洲に現れた松平定信

山東京伝は、お白洲での取り調べと相成りました。

京伝は這いつくばり、蔦重に書かされたのだと主張するばかり。

よいところで大事に育てられたボンボンですから、お白洲に引き出されただけでこうなるのは仕方あるめえよ。しかもエロ執筆という罪ですからね。

蔦重も、行事のすり抜けをお白洲で追及されます。

好色本のすり抜けを指摘されても抜け抜けと開き直る蔦重。エロの検閲を掻い潜ったことを問い詰められてもふてぶてしい。一体なんなのでしょう。

すると北町奉行である初鹿野はなんと、ふんどしこと松平定信を連れてきました。

見ようによっちゃ職権濫用といいますか、黄表紙オタクの定信が版元の顔を確認してみたいから?と、現代人は思ってしまいますが、それだけではありません。

当時は身分制度があります。

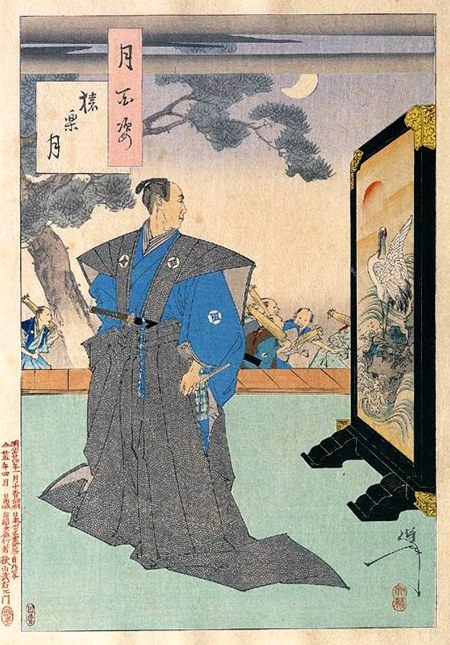

それを示すよい浮世絵がありまして、私は定信の横顔を見て連想しましたので紹介します。

月岡芳年『月百姿 猿楽月』/wikipediaより引用

こちらは月岡芳年『月百姿』より「猿楽月」です。

江戸時代、能は猿楽と呼ばれ、町人が見る機会は限られています。将軍家の慶事の際に「町入能」といって見学が許されたのです。その様子を描いた絵になります。

能がなくとも、歌舞伎だ、寄席だとなっていくのが『べらぼう』の時代。

しかし松平定信は、あくまでこの絵に描かれた奉行のようにありたい。将軍家の権威のもと、あくまで許される範囲で町人が楽しむように規定したい。全く楽しんではならぬと言いたいわけでもない。そう考えているのではないかと思えます。

いわば蔦重は、この絵では背後にいて傘を持って騒ぐ町人の一人。

その傘で室内にいる奉行に打ち掛かってきたら、躾けなければなりません。

鶴喜はそのころ、地本問屋の前で蔦重の罪を語っていました。

好色本を出したうえで、「教訓読本」という袋に入れたことがかえって怒りを買ったとか。そりゃ、そうなるだろう……とため息をつく一同。

ていは罰則を気にしており、黄表紙のように絶版だけで済まないか?と言います。

そうはいっても二度目ですからね。より重い罪状も懸念しているわけです。

過料:罰金

身代限:財産没収

江戸払い:江戸追放

須原屋は蔦重と田沼意次が親しかったことを懸念事項としてあげます。

地本問屋としては、同業者にも累が及ばないか気が気でならない様子。

ここで、堪らず謝るてい。彼女の懸念したように、日本橋地本問屋という堤に、蔦重という蟻が穴を開けてしまいました。

どうしてそれを見抜けなかったのか。二度の結婚とも見る目を誤ったことが、彼女を打ちのめしています。

水至って清ければ則ち魚なし

定信は蔦重と向き合っています。

「うぬが蔦屋重三郎か。どれもこれも女遊びの指南書だが、これのどこが好色でないと?」

蔦重は、跋文(本編後の解説)には遊びは身を滅ぼすと書いているのだから教訓読本だと、ぬけぬけと言ってのけます。

定信は、好色本か、教訓読本か、決めるのは私だと断言。

そのうえで、心得違いを認め、二度と出さないよう認めるようにと迫るのでした。

「越中守様は、透き通った河と、濁った河と、魚はどちらを好むと思われますか?」

定信は「魚の話はしておらぬ」とそっけない。

蔦重は怯まず、雲の上のお方と話せる機会なんて滅多にねえと意気軒昂です。

ここはなかなか、見ていて共感性羞恥がビシバシ伝わってきて辛い場面です。理由は後述します。

「魚は濁りのある方を好む」

キッパリと即答する定信。蔦重が「よくご存知で」と偉そうに言うのがこれまた辛い。

理由を問われると、定信は「その方が餌があり、身を隠しやすく、流れが穏やかで住みやすい」とこれまた即答します。

ここまで即答できるということは、定信はこの譬えをすでに知っているのですね。

「私ゃ、人と魚もそう変わらねえと思うんでサ。人ってぇナァ、どうも濁りを求めるものでございまして。そこにいきゃうまい飯が食えて、隠れて面白え遊びができたり、怠けてても怒られねぇ。んなところに行きたがるのが人情ってんですかねぇ」

「……然様なこと、百も承知だ」

「そりゃそうだ。五つで『論語』を誦じられた世に稀な賢いお方に、ご無礼いたしました。けどこれはご存知で? 近頃、白河の清きに魚棲みかねて素の濁りの田沼恋しき……なんて詠む輩もいるんですよ。私ゃね、それはそれでけしからんと思うわけですよ。多少てめえらが窮屈だからって、越中守は尊き世にするために、懸命にきったねぇドブさらってくださってるわけでしょ? そこで、私ゃ本屋として、何かできることはねぇかと知恵を絞ってあくまで“教訓”ですよという体で好色本を出す。これを許す越中守様、こりゃもう固いふりして実はわかってらっしゃる。わかってなかったのはこっちってな具合に評判になるわけですよ。しがない本屋ではございますが、これからも越中守様の評判をあげるべく、分に励みたいと思います」

ここで蔦重は何か言ったような顔になって、掴まれてもしつこく引き下がりません。

「私ゃねえ、越中守様のために言ってんです! わかってくださいますよねぇ、ねぇ!」

しかし定信は、どこか痛むような顔をして俯くばかりだ。

そんなことは定信にもよくわかっている

この場面は、定信に感情移入してしまいます。

なんせツッコミどころがたくさんある。

蔦重にああも挑発されてテキパキと答えられるということは、人と魚の譬えなんて、定信は熟知しているのでしょう。想定問答もバッチリしているのでしょう。そのうえで内心、こう突っ込みたかったと想像してしまいます。

「蔦屋重三郎……私は『論語』でなく、『宋名臣言行録』を連想したぞ」

後漢の班超による、自らの後任者があまりに厳しい西域統治を行う様を見て懸念して出た言葉です。

『漢書』にも「水至って清ければ則ち魚なし」という東方朔の言葉があります。

さらに『孔子家語』にも同様の言葉があり「人至って明察なれば則ち徒無し」という、まさに定信にぴったりな言葉が続いております。あまりに清廉潔白な人には、かえって理解者ができないという意味です。

定信からすれば、蔦重の助言はこれまで何度も聞かされてきたもの。そういう自分を変えたいからこそ、くだけた黄表紙を愛読していたのかもしれませんぜ。

そんな自問自答していたことを、偉そうな顔をして言われても……。狂歌だって定信は調べ尽くして、初めて聞いたわけでもないでしょう。

こういうとき「それくらい知っておるわ」と返したらかえって空気が悪くなるので、相手が満足するまで泳がせるしかない。そういう苦悩を感じさせます。

それをあんなかっこつけて素敵なBGM背景にしゃべっている蔦重を見て、私は胸が張り裂けそうになりました。

もう蔦重の知識では定信には打つ手がない。かえってシラける。

それなのに蔦重は全く気づいてねぇ。

こういう己の地位や肩書きに甘えて「無知なこいつには俺の機転を聞かせてやらねえとな」と勝手に張り切り出すおじさんというのはおりますよね。

私は遭遇すると、ここの定信のように途中から無言になってしまいます。

ある程度話せば満足するし、言い返せなくなったのだと解釈して、大抵良い気分になっておりますから。見ていてこの場面は、本当に心底辛かった。

この定信との問答を、長谷川平蔵から聞かされたおていさんは失神します。

倒れながら、おていさんの脳裏には『宋名臣言行録』という書籍名とその内容がぐるぐる回っていたのではないでしょうか。朱子学の定番テキストです。

蔦重は吊るされ、冷水を浴びせられ、殴られています。

酷いっちゃ酷いのですが、あの問答で定信が「もうこいつを大事にする意味がないのではないか?」と見切った可能性もあるのではないかと。

※続きは【次のページへ】をclick!