大河ドラマ『べらぼう』で生田斗真さんが演じる不気味な一橋治済。

息子の徳川家斉を11代将軍に据えてからというもの、事あるごとに「子作りは将軍にしかできない仕事」とニヤつき、大事な政策は放り出してでも大奥に通わせようとしています。

あんなことをしていて幕府の体制に影響はないのか?

もちろんあります。

徳川家斉は、歴代将軍の中で最長の統治期間を誇り、その年月はなんと50年。

天保8年(1837年)に息子の徳川家慶へ将軍職を譲ると、それでも幕政の実権を握り続け、大御所として君臨し続けました。

俗に大御所時代と呼ばれますが、問題はそうした政治の停滞だけでなく、家斉が子供を53人(あるいは55人)も作ったことが幕府の存続に悪影響を与えました。

子沢山であることがなぜそんな事態を招いてしまうのか。

大河ドラマ『べらぼう』でも悪役として最後まで注目されている一橋治済と徳川家斉の治世を振り返ってみましょう。

一橋豊千代として生まれ、幼くして政治の駒となる

大河ドラマ『べらぼう』の前半は、徳川家斉が将軍継嗣として西の丸に入るまでの複雑な政治闘争が描かれました。

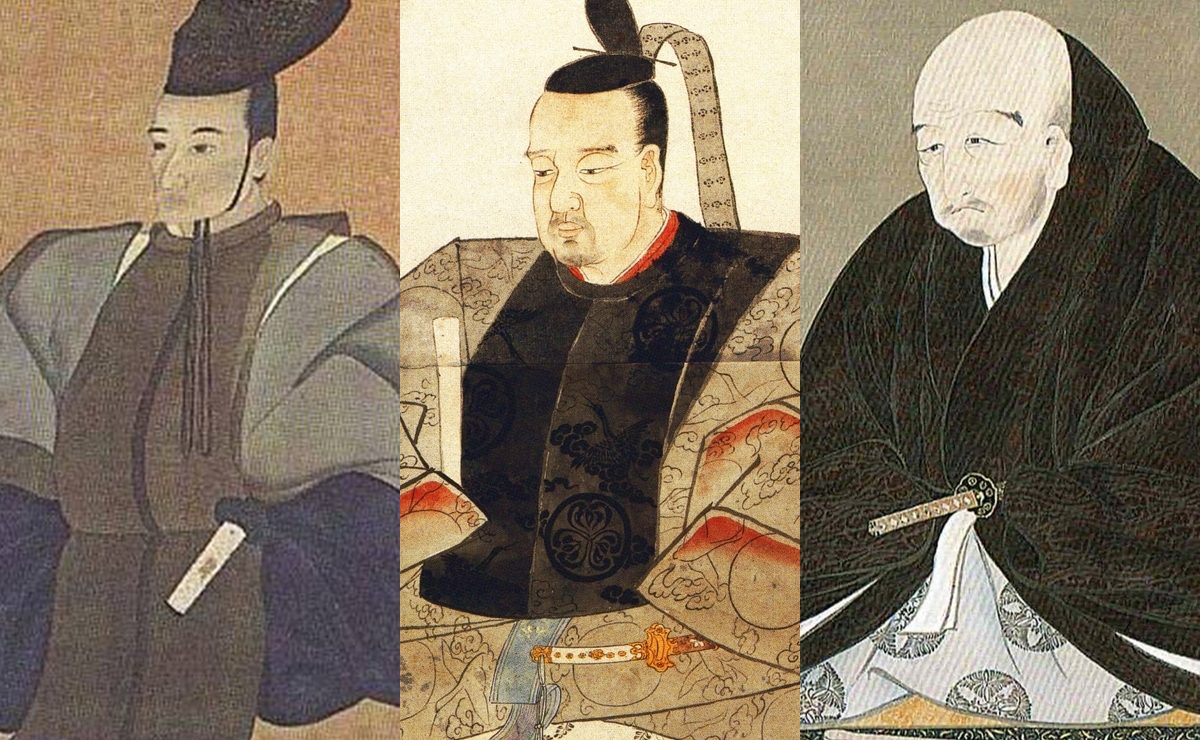

政治の舞台で中心になったのは徳川家治と田沼意次、そして一橋治済です。

徳川家治(左)と田沼意次/wikipediaより引用

その治済の長男である家斉は、安永2年(1773年)10月5日に生まれ、豊千代と名付けられました。

母は旗本・岩本正利の娘である富子。

この一橋家嫡男がいかにして11代将軍となったのか。

史実でも様々な出来事が重なっていて興味深く、あらためてその経緯を振り返ってみたいと思います。

まず徳川幕府の初代である家康は、次々に滅びていく織田政権や豊臣政権の様を間近で見て「世継ぎの重要性」を痛いほど感じていたことでしょう。

次の当主が途絶えたら呆気なく終わってしまう。

そんなことがないよう慎重を期した徳川幕府では【御三家】(尾張・紀伊・水戸)を設置。

尾張藩:徳川義直

紀伊藩:徳川頼宣

水戸藩:徳川頼房

宗家の世継ぎが途絶えても、この御三家から輩出することで徳川家(幕府)が存続できるようにしました。

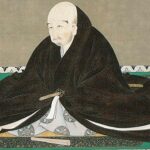

左から徳川義直(尾張藩)・徳川頼宣(紀伊藩)・徳川頼房(水戸藩)/wikipediaより引用

実際、7代将軍・徳川家継のあとに宗家の血筋が途絶え、紀伊徳川家から8代将軍・徳川吉宗が受け入れられてます。

さらには吉宗の代から設置されたのが【御三卿】(田安・一橋・清水)です。

田安家:徳川宗武(第8代将軍徳川吉宗の三男)

一橋家:徳川宗尹(第8代将軍徳川吉宗の四男)

清水家:徳川重好(第9代将軍徳川家重の次男)

※御三家には所領があるが御三卿には無い

徳川宗武は松平定信の父でもありますが、その頃、時代が大きく動いたのが安永8年2月24日(1779年4月10日)のことです。

10代将軍・徳川家治の嫡男である徳川家基が急死しました。

徳川家基/wikipediaより引用

家治には男子が家基一人しかおらず、本来なら世継ぎが入る江戸城西の丸に誰もいないという異常事態が発生したのです。

しかも【御三家】でも世継ぎとなれる男子がいません。

一橋よりも上位とされる田安徳川家の賢丸(後の松平定信)は、白河藩松平家へ養子に出され、清水家の重好にも男子はおらず。

かくして安定的な後継者として、一橋豊千代に白羽の矢が立ったのです。

豊千代が西の丸に入るまでの政争は、なかなか複雑怪奇なものでした。

弟と甥が一橋家の家老を務めていた田沼意次。

何かと黒い噂が絶えない豊千代の父・一橋治済。

当時から彼らの暗躍が囁かれました。

家斉は将軍になったあと、家基の墓参を欠かさなかったとされ、このことも不可解な噂を裏付けるものとされています。

少なくとも家斉は「父が家基を害したのではないか?」と思っていたようなのです。

慢性的な頭痛に悩まされていた家斉は、祟りが原因ではないかと怯えていたことも伝えられています。

豊千代は一橋家から江戸城西の丸に入り、天明6年(1786年)、10代・家治が亡くなると、徳川家斉が11代将軍となりました。

田沼意次から松平定信へ

徳川家康が政権運営を始めたころ、幕府の政治体制はそこまで複雑でもありませんでした。

後に「庄屋仕立て」と称される程度だったのですが、時代が降るにつれて複雑化し、江戸幕府では将軍自らの政権運営より、側近の動向が注目されるようになってゆきます。

10代家治の統治は【田沼時代】でした。

ドラマでもご覧になられましたように、田沼意次が先頭に立って重商主義の政治改革が進められたのです。

しかし、凄まじい権勢を誇った意次も、後ろ盾となる家治が亡くなるとたちまち失脚。

政治の表舞台では田沼派の排除が行われてゆきますが、全てが消されたわけでもなく、残存勢力は幕閣に残った状態です。

それを一掃する人事として抜擢されたのが松平定信でした。

松平定信/wikipediaより引用

定信は【天明の大飢饉】の折、白河藩から一人も餓死者を出さなかった名君として名高い人物です。

意次に対して深い恨みを抱き、清廉潔白な人物としても知られています。

ゆえに田沼政治に不満を抱いていた者たちから大きな期待を抱かれ、天明7年(1787年)に定信は老中に就任。

その後、改元された年号にちなみ【寛政の改革】と称される改革へと邁進します。

父・一橋治済の傀儡将軍となる

一方、将軍となったとはいえ徳川家斉はまだ幼く、実質的な権力者はその父である一橋治済といえました。

家斉は、父の治済が亡くなるまで、顔色を伺うばかりであったともされています。

将軍の父である一橋治済の意図を読み解かねば、家斉時代の前半は舵取りが非常に難しかった。

定信の政治姿勢は厳しく、江戸っ子の期待はたちまち失望へと変わり、田沼意次を懐かしく思うようになります。

しかし民の不満=失脚へと繋がるわけでもありません。

松平定信の【寛政の改革】は賛否両論が渦巻いていました。

されど、老中首座となってからわずか6年、寛政5年(1793年)で失脚に追い込まれたのは、かなり急な事態でもあります。

いったい何が起きていたのか?

定信の失脚は2つの要因が考えられます。

一つ目は朝廷との【尊号一件】です。

当時の光格天皇は、家斉同様に複雑な事情を経て即位しました。

皇子のない後花園天皇の後、光格天皇が養子となってから天皇となったのです。

光格天皇/wikipediaより引用

結果、父の典仁親王よりも位が上となってしまった光格天皇は父に「太上天皇」(上皇の正式な名称)を贈ろうとし、家斉も理解を示すのですが、そこで「待った」をかけたのが定信でした。

そんなことは【禁中並公家諸法度】に反する。

天皇に即位していない親王に尊号を贈るとはいかがなものか。

定信の主張に、幕閣も同意。

朝廷はこれに激怒し、大いに揉めることとなります。

このころから【尊王思想】も高まりつつあり、天皇の意向を無視できぬ情勢となっていたのでした(詳しくは後述)。

そして二つ目が一橋治済です。

【尊号一件】に家斉が理解を示したのは、己と似た立場であったからでしょう。

彼の父である治済を「大御所」とし、西の丸へ迎え入れたいと家斉も考えていた……と、それだけではなく治済自身の意向も大きかったのでしょう。

光格天皇の望みを聞き入れれば、この願いも通りやすいという読みがあってもおかしくはありません。

しかし、何事も筋を通したい松平定信は、これにも断固反対。

その結果、家斉と、背後にいる治済の不興をかい、ついには失脚してしまうのでした。

松平定信失脚後の人事は、田沼意次とは異なります。

田沼派は軒並み失脚したものの、定信派の者は「寛政の遺老」と称され、政治に関与し続けます。

田沼意次にせよ、松平定信にせよ、彼ら一人だけで政治を動かせたわけでもありません。

両者の路線が完全否定されたわけでもないのです。

田沼意次の子である田沼意正も、後に若年寄へ復権。

政治改革と時代の流れに翻弄されながら、家斉の長い治世【大御所時代】が続いてゆくのです。

なお、田沼意次と松平定信の後継者は、政治家としての果断という点では落ちるとされます。これは個人の器量だけでもなく、一橋治済が目を光らせていたこともあるのでしょう。

一橋治済が幕府の海外政策を悪化させた

こうした不安定な人事が、幕末にまで禍根を残したのが対外関係です。

田沼意次は蝦夷地開拓を進め、ロシアとの交渉にも取り組もうとし、開国まで視野に入れていたとされます。

それを松平定信はまずは否定します。

田沼時代に派遣された者たちが提出した蝦夷地の報告書は黙殺。

ロシアについて記された書籍は発禁処分とされ、ドラマにも登場している須原屋市兵衛も禁令違反とされました。

-

須原屋市兵衛の生涯|史実でも幕府に屈せず出版を続けた書物問屋の意地

続きを見る

しかし、ロシア側からすれば幕府の政治抗争など知ったこっちゃありません。

何度も南下してきては接触をはかり、定信も対処せざるを得ない状況となりました。

もはやロシアは見て見ぬふりできぬ――そう考えた定信は、積極的な姿勢に転換します。

海に面している江戸は、強力な外国船に大砲で攻撃されたらひとたまりもありません。

ならばロシア側の使節を蝦夷地で対応し、江戸には来航させないのが得策。

そのうえで下田奉行を武装し、与力や同心を定住させる案を練りました。

そうした対策を講じている最中のことだったのです。一橋治済が幕政中枢に口を挟み、定信を失脚させたのは……。

治済は、政治とは距離があるはずの一橋家当主ながら、悪い意味で幕政に影響を及ぼしています。

定信の失脚後、幕府の外交政策はますます行き当たりばったりとなり、問題の先送りが日常的となってしまった。

治済の政治的な姿勢は「先憂後楽」の反対であるとされます。問題に先んじて憂い、解決後に楽な気持ちになることをさす言葉です。

危機管理意識と責任感が高くなくてはならないという、理想的な政治姿勢を表しています。その逆が治済となると、行き当たりばったりで先を見通す力がないということでしょう。

こんな人物が幕府の政治に関与することは、悪夢としか言いようがありません。家斉もそんな父に似た政治姿勢でした。

世界情勢はめまぐるしく動いていて、田沼時代からオランダは何度も開国を提案していました。

家治の治世は【フランス革命】と重なり、家斉の治世は【ナポレオン戦争】と重なります。

西洋諸国では造船技術が向上し、近代へ向けて邁進し始め、極東の日本とはいえ、決して無視できない潮流が世界を覆っていたのです。

年表で確認すると、そのうねりの大きさを実感できるでしょう。

享保2年(1802年)蝦夷地奉行を設置し、東蝦夷を幕府直轄とする

文化元年(1804年)ロシア使節レザノフ来航

文化2年(1805年)フェートン号事件

文化3年(1806年)撫恤令を発布。

→沿海部の大名や旗本に対し、ロシア船を発見したら「撫恤」(説得する)するというものであり、漂流や難破した船でも上陸はさせず、水と食料を与えて帰国するように促す

文化8年(1811年)松前藩が上知され、蝦夷地全域が幕府直轄領とされた

文化8年(1812年)、ロシア船ディアナ号乗員であるゴローニン以下捕縛。同年、幕府御用船の高田屋嘉兵衛らが捕縛され、ロシアへ連行。文化10年(1814年)に函館で捕虜交換が実施された。

ただならぬ事件が立て続けに起きていることがわかります。

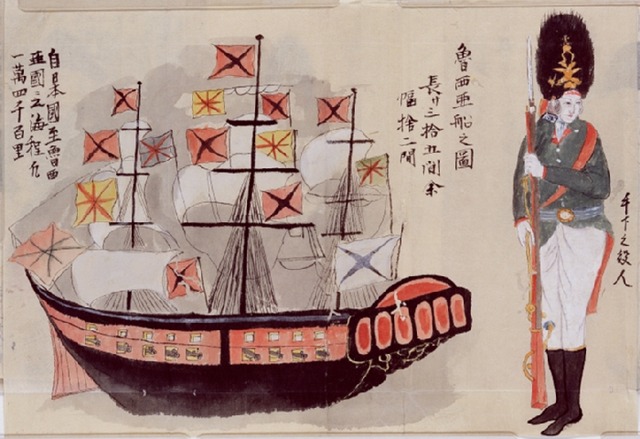

日本側が記録したレザノフの船と兵隊/wikipediaより引用

こうした状況の中、外交に前向きとなった松平定信の解任がいかに痛恨事であったか……。

なぜ将軍・家斉も自ら対処しようと動かないのか?

このことは他ならぬ幕臣たちが大いに悔やむこととなり、例えば幕府の終焉に直面した幕臣・小栗忠順は、こう述べています。

「“どうにかなろう”。この一言が幕府を滅ぼしたのだ」

要するに、現実逃避して問題を先送りにしていたということですね。

そのツケと直面させられた小栗の言葉には実感がこもっていて当然。

実は『べらぼう』で描かれる政治外交の問題は、2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』にも直結するもので、予習となる内容です。

今後の外交政策にご注目ください。

父の意により島津家から御台所を迎える

一橋治済の意向が家斉に影響を与えたことといえば“婚姻”もあります。

初代将軍である家康は『吾妻鏡』を愛読、東国での政権作りのロールモデルとしておりました。

鎌倉幕府の成立過程を見ていると、将軍サイドにとっては見過ごせないリスクがあります。

源頼朝の妻である北条政子の一族に、幕府権威が移行してしまったことです。

女系を重視するからこうなってしまう。

将軍の正室に有力者を迎えては危険である。

その教訓を踏まえたのか、3代・家光以降、将軍は京都の宮家あるいは五摂家から迎えることが慣習として定着しました。

それが崩れたのが、徳川家斉なのです。

一橋家初代・徳川宗尹(むねただ)は、娘の保姫と島津重豪の縁談を進めました。宗尹は治済の父、家斉の祖父となります。

この縁談は島津重豪の祖母にあたり、かつ吉宗の養女であった竹姫に持ち込まれ、9代将軍・徳川家重も賛同。

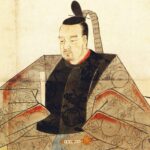

保姫は夭折したとはいえ、これにより島津重豪と一橋治済は義兄弟になったといえます。

島津重豪(左)と一橋治済/wikipediaより引用

ドラマでもそう描かれているように両者は実に縁が深い。

治済の子・豊千代と、重豪の子・茂姫が婚約は、この義兄弟同士が決めたいとこ同士の縁談でもあります。

一橋家当主の縁談ならば、そこまで問題ではなかったでしょう。

しかし10代将軍・徳川家治の世継ぎである徳川家基が急死し、徳川家斉が11代将軍となると、それはもう異例の事態に発展。

島津重豪は「将軍の岳父」という異例の栄誉に浴して、「下馬将軍」とまで称されることになるのです。

そしてこの先例は幕末にも再現されてゆきます。

13代・徳川家定の御台所として、島津斉彬は篤姫を輿入れさせたのです。

外様大名を幕政から遠ざけるという家康の意向が骨抜きにされてしまったのでした。

“オットセイ将軍”と呼ばれるほどの房事過多

大河ドラマでは2025年『べらぼう』が初登場となる徳川家斉。

しかし、映像化という意味では出場機会は決して少なくなく、その作品タイトルを見ていくと、何やら成人向けのものが多いこともわかります。

例えば『エロ将軍と二十一人の愛妾』という映画まであるほど。

家斉はなんせ将軍随一の子沢山であり、その数は53人とも55人ともされます。

先代の家治は、唯一成人した男子が家基だけであり、それが家斉を将軍の座につけた大きな一因でした。

一方で父の一橋治済は精力絶倫であり、それゆえ将軍の父になれたといえる。

父は己の血を引く家斉にも、子作りを奨励したとされます。

治済は、朝から魚や生卵が食膳にのぼったとされ、家斉も父同様、スタミナたっぷりの食生活を送りました。

その好物をみてみますと……。

生姜:精力がつくため、精進料理では避ける五葷(ごくん)のひとつ

白牛酪(はくぎゅうらく):乳製品。当時の日本人としては異例の好み

海狗腎(かいくじん):オットセイの陰茎および睾丸。最高級精力剤

庶民が口にできるのはせいぜい生姜までのこと。吉原の遊客や女郎だってせいぜいが生卵どまりです。

それが将軍ならではの贅沢極まりない輸入高級漢方薬まで用いていたのですから、相当のものでしょう。

時代劇のお約束として、大奥で行為に励む将軍があります。

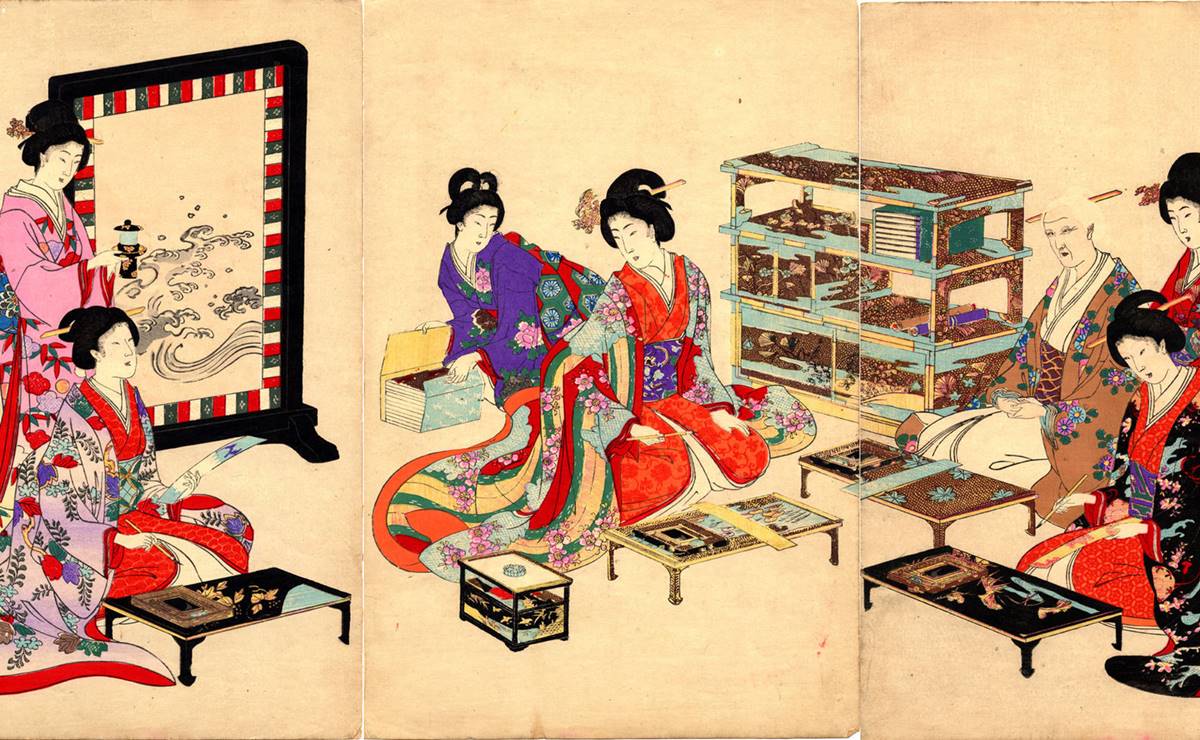

橋本(楊洲)周延画大奥/Wikipediaより引用

実際、そんなイメージ通りの生活を送っていたのは、家斉ぐらいのものではないでしょうか。

家康も子沢山ではありますが、彼の時代に大奥はありません。

東洋医学においては、過度な性行為は寿命を縮める禁忌とされています。

そんな価値観を信奉していればこそ、高級漢方薬を服用したのでしょう。

渋沢栄一のせいで「儒教規範には性的逸脱を戒める記述はない」と誤解されることがありますが、実際はそんなことはなく、酒色を避けることは東洋の大人(たいじん)の常識的な節度。

そこから逸脱してまで、家斉は文字通り命を賭けてまで、子を作り続けたのです。

結果、後世で“ハーレムエロ将軍”扱いをされてしまうのですから、気の毒といえば気の毒。

しかも父・一橋治済の意向に沿ったためというのが、なんともおそろしいではありませんか。

結果的に家斉を通して、治済の血統は【御三家】にも【御三卿】にも流れることになったのです。

家斉の子沢山、幕府の屋台骨を揺るがす

妻妾は確認できるだけでも16人。

儲けた男子は26人、女子は27人(子の総数は諸説あり)。

当時は夭折する者も多く、成人したのは28人とされます。

果たして彼らはどこへ行けばよいのか?

まさか将軍の子を市井に放り出すわけにもゆかず、幕閣は養子先の選定に右往左往する羽目となりました。

女子であれば、嫁入り道具ひとつとっても莫大な金がかかり、男子ともなれば養子先を加増させ、官位も上げねばならない問題まで生じてきます。

結局、家斉の子沢山は、幕府の財政をさらに逼迫させ、幕閣を疲労させることになったのです。ただでさえ外交問題が山積みだというのに、こんなことに労力を割いていたら、政治は悪化するばかりでしょう。

嫁入り道具の一つ・貝合わせの貝/wikipediaより引用

子沢山ゆえに、幕政にヒビを入れてしまう事態も発生しています。

家斉の子を大名家の養子とするにあたり、三方領地替え(さんぽうりょうちがえ)が実施され、これに庄内藩の民衆が反発して一揆を起こしたのです。天保11年(1840年)に起きた【天保義民事件】と呼ばれます。

民衆が、もはや幕府の言いなりになるだけではないことを示す、ターニングポイントとなる事件でした。

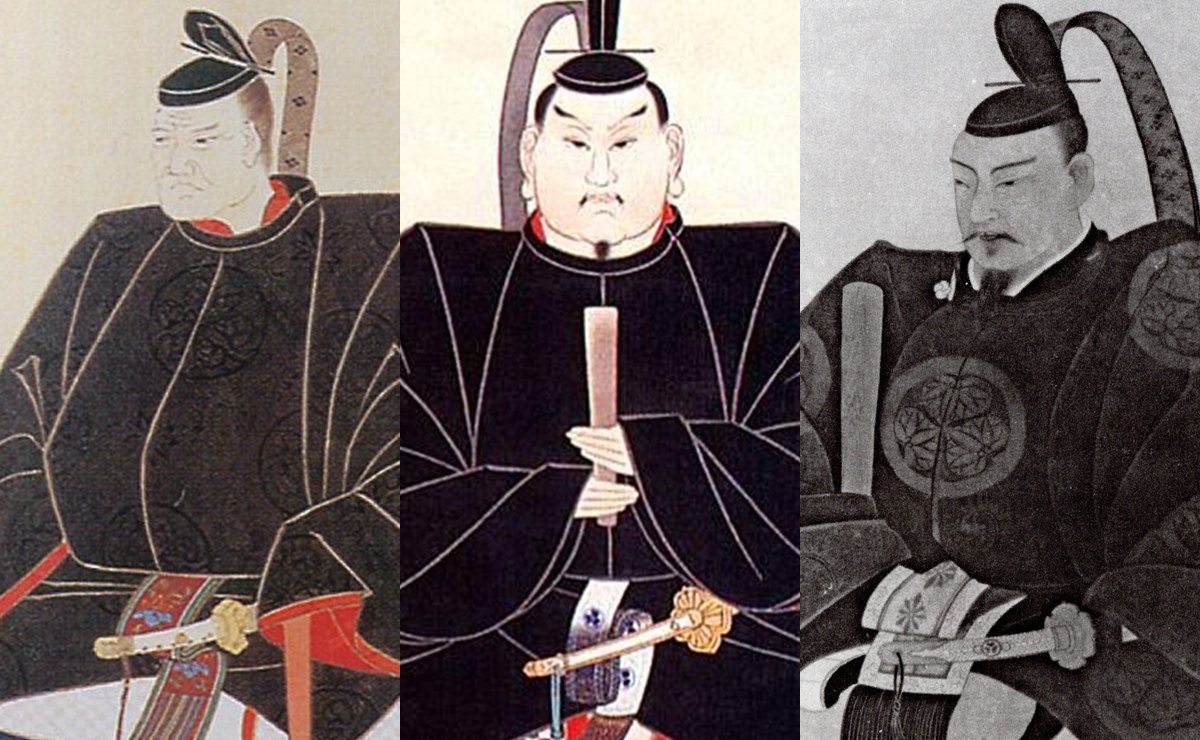

さらに、御三家の水戸藩においても見逃せない事態が生じます。

7代水戸藩主・徳川治紀には成人した男子が4人おり、長男・斉脩が8代藩主となりました。

二男と四男は他家へ養子に出され、三男の徳川斉昭は水戸で部屋住み。

すると文政12年(1829年)、徳川斉脩が継嗣なきまま病に倒れてしまいました。

同時に、家斉の二十一男、後の徳川斉彊(なりかつ)養子とする動きが起きるのですが、水戸では斉脩の弟である斉昭が健在です。

徳川斉昭/wikipediaより引用

だからこそでしょう。水戸藩士の中には、このなりゆきを見逃せぬものがいました。

江戸に赴き「斉昭を藩主とすべし!」と訴える水戸藩士がいて、この運動が実ったのか斉昭は9代藩主となるのでした。

将軍の権威を跳ね除けたこの一件は、斉昭にとって大きな成功体験となったのでしょう。

斉昭はしばしば幕政に口を挟むようになり、よりにもよって【黒船来航】以降の国防にまで口を出し、幕閣を大いに悩ませるのです。

明治になると旧幕臣たちはぼやきました。

水戸の親子(徳川斉昭と徳川慶喜)が幕府を崩壊に導いた――。

実際は、子沢山の悪影響も幕末にまで祟っているんですね。

しかも、家斉の次に将軍となった徳川家慶は子が少ないうえに、成人した13代将軍・徳川家定は病弱。

男子ができず、薩摩からは篤姫が送り込まれ、これまた幕末の政争火種である【将軍継嗣問題】に発展しております。

結局、家斉の子沢山は、悪影響の方がはるかに大きいものでした。

昂まりゆく尊皇攘夷思想

家斉の治世は、幕府と朝廷の関係も変貌してゆきました。

光格天皇は朝廷の権威回復に取り組む意欲の持ち主であり、帝が幕府と【尊号事件】で揉めたことは前述しました。

のみならず、天明8年(1788年)に御所が火災で焼け落ちた際には、幕府の反対を押し切ってまで、平安時代の規模へ戻して復元するよう訴え、実現させています。

さらに家斉の子沢山は、朝廷との関係をも変貌させかねないものでした。

箔をつけるため大名が官位を欲することはそれまでもありました。

家斉の場合、よりにもよって我が子に対してそれを行ったのです。

官位が権威として機能するとなれば、それを与える朝廷の地位も高くなる。

一方で家斉は、その長い治世において一度たりとも【日光社参】を実施しなかった将軍でもあります。

朝廷の権威を高める一方、幕府の権威付けに無関心というスタンスは将軍としていかがなものか。

思想面でも、国学が発展しておりました。

日本は対外的な危機を察知すると、自国賛美へ突き進む歴史を繰り返しています。

先に見た通り、ロシアの脅威を通して西洋文明を深く知った日本人は衝撃を受けました。

西洋のように科学や産業が発展しないのはなぜなのか?

そう突きつけられたのです。

幕府がいくら禁じても【フランス革命】や【第一帝政】あるいは【アヘン戦争】などの情報も出回ってきます。

西洋事情を積極的に求める者もいれば、どこかあやうい自国賛美に向かう動きも生じるのです。

会沢正志斎が思想の中枢にいた【後期水戸学】では、幕末へと向かう歴史の中、もっとも重要な役目を果たします。

水戸藩は太平洋側に海岸線があり、異国船の脅威を実感させられる土地柄です。

そんな危機を、天皇を中心とした国家形成により乗り越えんとする思想体系が練られました。

幕末史でおなじみの【尊皇攘夷】とは、この時代に形成されていったのです。その非現実的な思想を幕末において掲げたのが、徳川斉昭となります。

そして天保12年(1841年)、徳川家斉は亡くなりました。

享年69。

幕末はいつ始まったのか?

【黒船来航】という認識は古びてきており、現在は諸説ある状態です。

家斉が没した天保年間にはすでに始まっていたという考え方もあります。

天保年間生まれは幕末に青年期を迎え、動乱のさなかに活躍するものが多い時代でもあります。

引き返せぬ下り坂へ突入したのは、この天保年間といえるのではないでしょうか。

将軍が将軍らしくあれた最後の存在

家斉自身は若い頃、父・一橋治済の影響を受けていました。

自分自身が政治を動かすこととなっても、積極的に取り組むことはなく、己のことばかりを気にかける人生でした。

父・治済が徳川家基を謀殺したのではないか?

その祟りに怯え、父の勧めるまま子作りに励む。父亡きあとは自分の目の前のことばかりにかまけ、問題が続発する政治は幕僚に任せきり。

そんな現実逃避ができたのも、彼までのことです。

将軍らしい将軍といえたのは、この家斉が最後であったのかもしれません。

後に勝海舟は14代・徳川家茂のことを振り返って嘆息しました。

「せめて家斉の時代に生まれていたらよかった」

家茂は優れた資質の持ち主でありながら、動乱の時代を生きてしまった。

将軍が将軍らしくいられる時代に生きていられたら、どれほどよかったことか。そんな嘆きです。

家斉のあとの将軍は、将軍らしさを急速に失ってゆきます。

家慶の治世、歌川国芳の浮世絵が江戸っ子の話題をさらいました。

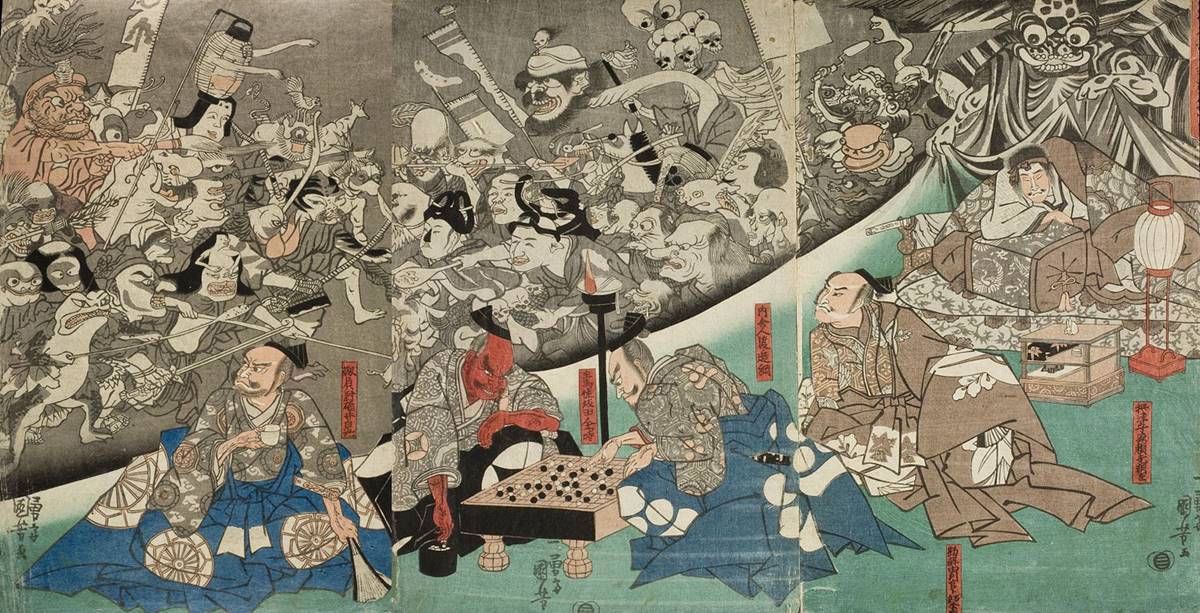

『源頼光公館土蜘蛛作妖怪図(みなもとよりみつこやかたつちぐもさくようかいのず)』です。

この絵に描かれた源頼光は英雄らしさを発揮するどころか、無気力な様子。周りにいる武将もどこか頼りない様子です。

歌川国芳作『源頼光公館土蜘作妖怪図』/wikipediaより引用

これを見た江戸っ子たちは国芳と版元伊場仙の意図を読み取りました。

売れすぎは危険だと感じたのか。伊場仙は絵を回収し、版木を削ってようやくお咎めなしとされたのでした。

しかし、あまりに異常な事件です。

国芳にせよ、伊場仙にせよ、幕府御用達。それなのに将軍と幕僚を茶化した絵で儲けを狙うという、なんともふてぇ態度をとったのです。

将軍権威の低下は明らかでした。

家慶は「将軍になってからろくなことがない」と嘆いてばかりの生涯でした。

やっと父という重石が取れたら、内憂外患で悩まされ通し。【黒船来航】直後、家慶は急死しました。

その後の13代・家定、14代・家茂は、政治に翻弄される短い生涯を送ります。

そして15代・徳川慶喜が幕政を終わらせたのでした。

家慶以降の将軍が向き合った困難は、家斉の長い治世において種が蒔かれていたといえます。

大河ドラマは戦国と幕末のローテーションとすら言われてきました。

かつてはここに江戸時代前期(家康から吉宗まで)が入るのも定番でした。

一方で、実は歴史的なターニングポイントへ向かう江戸時代中期は、2025年『べらぼう』が初となります。

この時代は歴史総合でも取り扱い、日本という国家が近代へ向かう重要な時期です。

戦国から幕末まで飛ばしてしまうと、時代の変貌や国家がいかにして形成されていくかわかりにくくなります。

かつては民放時代劇で江戸時代の知識をある程度補えたとはいえ、それも過去のこととなりました。

そんな令和の時代だからこそ、徳川家斉を取り上げることは極めて重要だと言えるのではないでしょうか。

【更新情報】

2025年11月26日:大河ドラマ『べらぼう』の放送に合わせて内容を一部改変しました。

あわせて読みたい関連記事

-

蔦重と意次に降りかかる治済の悪意はこれからが本番『べらぼう』中盤の見どころ考察

続きを見る

-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由

続きを見る

-

子供を55人も作った11代将軍・徳川家斉(豊千代)は一体どんな人物だったのか

続きを見る

-

徳川家基は意次に謀殺された?18歳で謎の死を遂げた幻の11代将軍

続きを見る

-

子供を55人も作った徳川家斉“オットセイ将軍”と呼ばれた理由がちと恥ずい

続きを見る

参考文献

- 大石学 編『日本の時代史 16 享保改革と社会変容』(吉川弘文館, 2003年, ISBN:9784642008167)

書誌情報:吉川弘文館 公式書誌ページ |

Amazon:商品ページ - 藤田覚 編『日本の時代史 17 近代の胎動』(吉川弘文館, 2003年, ISBN:9784642008174)

書誌情報:吉川弘文館 公式書誌ページ |

Amazon:商品ページ - 藤田覚『近世の三大改革(日本史リブレット)』(山川出版社, 2002年, ISBN:9784634544802)

書誌情報:山川出版社 公式書誌ページ |

Amazon:商品ページ - 倉地克直『日本の歴史 11 徳川社会のゆらぎ』(小学館, 2007年, ISBN:9784096221112)

書誌情報:小学館 公式書誌ページ |

Amazon:商品ページ - 吉田伸之『日本の歴史 17 成熟する江戸』(講談社, 2001年, ISBN:9784062919173)

書誌情報:講談社 公式書誌ページ |

Amazon:商品ページ - 他、江戸時代の改革・藩政史・都市文化に関する主要研究書・事典類。