こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【徳川家斉と一橋治済の治世は幕府崩壊の始まり】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

昂まりゆく尊皇攘夷思想

家斉の治世は、幕府と朝廷の関係も変貌してゆきました。

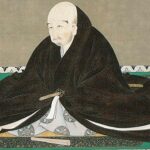

光格天皇は朝廷の権威回復に取り組む意欲の持ち主であり、帝が幕府と【尊号事件】で揉めたことは前述しました。

のみならず、天明8年(1788年)に御所が火災で焼け落ちた際には、幕府の反対を押し切ってまで、平安時代の規模へ戻して復元するよう訴え、実現させています。

さらに家斉の子沢山は、朝廷との関係をも変貌させかねないものでした。

箔をつけるため大名が官位を欲することはそれまでもありました。

家斉の場合、よりにもよって我が子に対してそれを行ったのです。

官位が権威として機能するとなれば、それを与える朝廷の地位も高くなる。

一方で家斉は、その長い治世において一度たりとも【日光社参】を実施しなかった将軍でもあります。

朝廷の権威を高める一方、幕府の権威付けに無関心というスタンスは将軍としていかがなものか。

思想面でも、国学が発展しておりました。

日本は対外的な危機を察知すると、自国賛美へ突き進む歴史を繰り返しています。

先に見た通り、ロシアの脅威を通して西洋文明を深く知った日本人は衝撃を受けました。

西洋のように科学や産業が発展しないのはなぜなのか?

そう突きつけられたのです。

幕府がいくら禁じても【フランス革命】や【第一帝政】あるいは【アヘン戦争】などの情報も出回ってきます。

西洋事情を積極的に求める者もいれば、どこかあやうい自国賛美に向かう動きも生じるのです。

会沢正志斎が思想の中枢にいた【後期水戸学】では、幕末へと向かう歴史の中、もっとも重要な役目を果たします。

水戸藩は太平洋側に海岸線があり、異国船の脅威を実感させられる土地柄です。

そんな危機を、天皇を中心とした国家形成により乗り越えんとする思想体系が練られました。

幕末史でおなじみの【尊皇攘夷】とは、この時代に形成されていったのです。その非現実的な思想を幕末において掲げたのが、徳川斉昭となります。

そして天保12年(1841年)、徳川家斉は亡くなりました。

享年69。

幕末はいつ始まったのか?

【黒船来航】という認識は古びてきており、現在は諸説ある状態です。

家斉が没した天保年間にはすでに始まっていたという考え方もあります。

天保年間生まれは幕末に青年期を迎え、動乱のさなかに活躍するものが多い時代でもあります。

引き返せぬ下り坂へ突入したのは、この天保年間といえるのではないでしょうか。

将軍が将軍らしくあれた最後の存在

家斉自身は若い頃、父・一橋治済の影響を受けていました。

自分自身が政治を動かすこととなっても、積極的に取り組むことはなく、己のことばかりを気にかける人生でした。

父・治済が徳川家基を謀殺したのではないか?

その祟りに怯え、父の勧めるまま子作りに励む。父亡きあとは自分の目の前のことばかりにかまけ、問題が続発する政治は幕僚に任せきり。

そんな現実逃避ができたのも、彼までのことです。

将軍らしい将軍といえたのは、この家斉が最後であったのかもしれません。

後に勝海舟は14代・徳川家茂のことを振り返って嘆息しました。

「せめて家斉の時代に生まれていたらよかった」

家茂は優れた資質の持ち主でありながら、動乱の時代を生きてしまった。

将軍が将軍らしくいられる時代に生きていられたら、どれほどよかったことか。そんな嘆きです。

家斉のあとの将軍は、将軍らしさを急速に失ってゆきます。

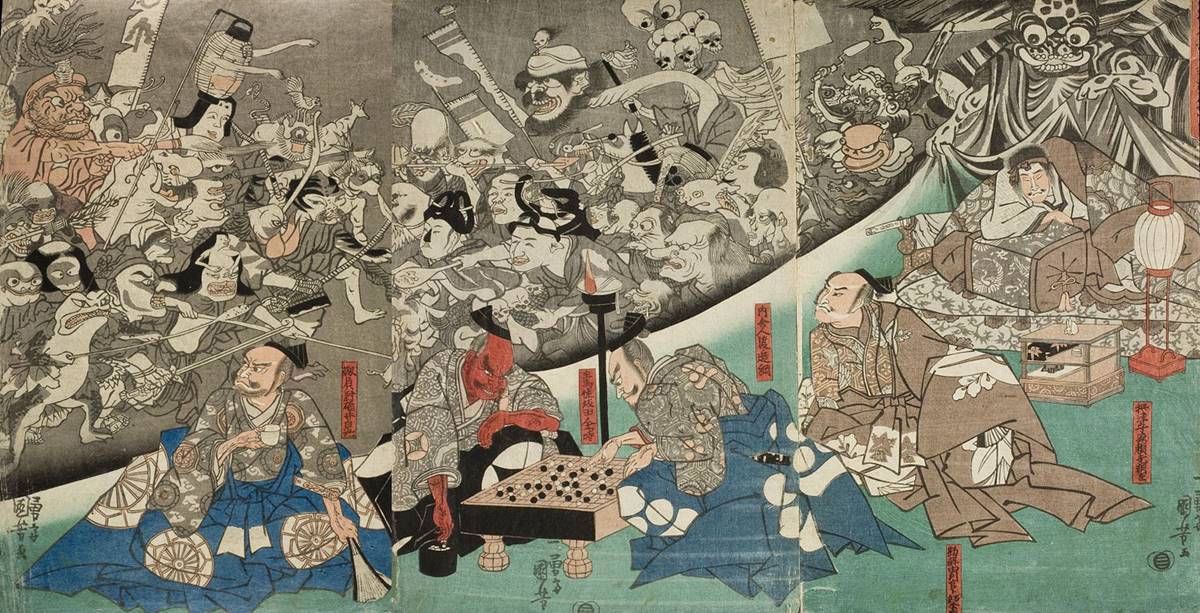

家慶の治世、歌川国芳の浮世絵が江戸っ子の話題をさらいました。

『源頼光公館土蜘蛛作妖怪図(みなもとよりみつこやかたつちぐもさくようかいのず)』です。

この絵に描かれた源頼光は英雄らしさを発揮するどころか、無気力な様子。周りにいる武将もどこか頼りない様子です。

歌川国芳作『源頼光公館土蜘作妖怪図』/wikipediaより引用

これを見た江戸っ子たちは国芳と版元伊場仙の意図を読み取りました。

売れすぎは危険だと感じたのか。伊場仙は絵を回収し、版木を削ってようやくお咎めなしとされたのでした。

しかし、あまりに異常な事件です。

国芳にせよ、伊場仙にせよ、幕府御用達。それなのに将軍と幕僚を茶化した絵で儲けを狙うという、なんともふてぇ態度をとったのです。

将軍権威の低下は明らかでした。

家慶は「将軍になってからろくなことがない」と嘆いてばかりの生涯でした。

やっと父という重石が取れたら、内憂外患で悩まされ通し。【黒船来航】直後、家慶は急死しました。

その後の13代・家定、14代・家茂は、政治に翻弄される短い生涯を送ります。

そして15代・徳川慶喜が幕政を終わらせたのでした。

家慶以降の将軍が向き合った困難は、家斉の長い治世において種が蒔かれていたといえます。

大河ドラマは戦国と幕末のローテーションとすら言われてきました。

かつてはここに江戸時代前期(家康から吉宗まで)が入るのも定番でした。

一方で、実は歴史的なターニングポイントへ向かう江戸時代中期は、2025年『べらぼう』が初となります。

この時代は歴史総合でも取り扱い、日本という国家が近代へ向かう重要な時期です。

戦国から幕末まで飛ばしてしまうと、時代の変貌や国家がいかにして形成されていくかわかりにくくなります。

かつては民放時代劇で江戸時代の知識をある程度補えたとはいえ、それも過去のこととなりました。

そんな令和の時代だからこそ、徳川家斉を取り上げることは極めて重要だと言えるのではないでしょうか。

あわせて読みたい関連記事

-

蔦重と意次に降りかかる治済の悪意はこれからが本番『べらぼう』中盤の見どころ考察

続きを見る

-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由

続きを見る

-

子供を55人も作った11代将軍・徳川家斉(豊千代)は一体どんな人物だったのか

続きを見る

-

『べらぼう』徳川家基は意次に謀殺された?18歳で謎の死を遂げた幻の11代将軍

続きを見る

-

子供を55人も作った徳川家斉“オットセイ将軍”と呼ばれた理由がちと恥ずい

続きを見る

【参考文献】

『日本の時代史 16 享保改革と社会変容』

『日本の時代史 17 近代の胎動』

『近世の三大改革 (日本史リブレット)』

『日本の歴史 11 徳川社会のゆらぎ』

『日本の歴史 17 成熟する江戸』

他