こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【徳川家斉と一橋治済の治世は幕府崩壊の始まり】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

一橋治済が幕府の海外政策を悪化させた

こうした不安定な人事が、幕末にまで禍根を残したのが対外関係です。

田沼意次は蝦夷地開拓を進め、ロシアとの交渉にも取り組もうとし、開国まで視野に入れていたとされます。

それを松平定信はまずは否定します。

田沼時代に派遣された者たちが提出した蝦夷地の報告書は黙殺。

ロシアについて記された書籍は発禁処分とされ、ドラマにも登場している須原屋市兵衛も禁令違反とされました。

-

須原屋市兵衛の生涯|史実でも幕府に屈せず出版を続けた書物問屋の意地

続きを見る

しかし、ロシア側からすれば幕府の政治抗争など知ったこっちゃありません。

何度も南下してきては接触をはかり、定信も対処せざるを得ない状況となりました。

もはやロシアは見て見ぬふりできぬ――そう考えた定信は、積極的な姿勢に転換します。

海に面している江戸は、強力な外国船に大砲で攻撃されたらひとたまりもありません。

ならばロシア側の使節を蝦夷地で対応し、江戸には来航させないのが得策。

そのうえで下田奉行を武装し、与力や同心を定住させる案を練りました。

そうした対策を講じている最中のことだったのです。一橋治済が幕政中枢に口を挟み、定信を失脚させたのは……。

治済は、政治とは距離があるはずの一橋家当主ながら、悪い意味で幕政に影響を及ぼしています。

定信の失脚後、幕府の外交政策はますます行き当たりばったりとなり、問題の先送りが日常的となってしまった。

治済の政治的な姿勢は「先憂後楽」の反対であるとされます。問題に先んじて憂い、解決後に楽な気持ちになることをさす言葉です。

危機管理意識と責任感が高くなくてはならないという、理想的な政治姿勢を表しています。その逆が治済となると、行き当たりばったりで先を見通す力がないということでしょう。

こんな人物が幕府の政治に関与することは、悪夢としか言いようがありません。家斉もそんな父に似た政治姿勢でした。

世界情勢はめまぐるしく動いていて、田沼時代からオランダは何度も開国を提案していました。

家治の治世は【フランス革命】と重なり、家斉の治世は【ナポレオン戦争】と重なります。

西洋諸国では造船技術が向上し、近代へ向けて邁進し始め、極東の日本とはいえ、決して無視できない潮流が世界を覆っていたのです。

年表で確認すると、そのうねりの大きさを実感できるでしょう。

享保2年(1802年)蝦夷地奉行を設置し、東蝦夷を幕府直轄とする

文化元年(1804年)ロシア使節レザノフ来航

文化2年(1805年)フェートン号事件

文化3年(1806年)撫恤令を発布。

→沿海部の大名や旗本に対し、ロシア船を発見したら「撫恤」(説得する)するというものであり、漂流や難破した船でも上陸はさせず、水と食料を与えて帰国するように促す

文化8年(1811年)松前藩が上知され、蝦夷地全域が幕府直轄領とされた

文化8年(1812年)、ロシア船ディアナ号乗員であるゴローニン以下捕縛。同年、幕府御用船の高田屋嘉兵衛らが捕縛され、ロシアへ連行。文化10年(1814年)に函館で捕虜交換が実施された。

ただならぬ事件が立て続けに起きていることがわかります。

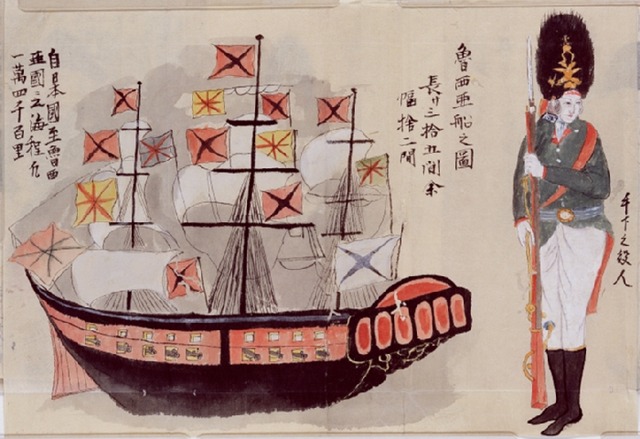

日本側が記録したレザノフの船と兵隊/wikipediaより引用

こうした状況の中、外交に前向きとなった松平定信の解任がいかに痛恨事であったか……。

なぜ将軍・家斉も自ら対処しようと動かないのか?

このことは他ならぬ幕臣たちが大いに悔やむこととなり、例えば幕府の終焉に直面した幕臣・小栗忠順は、こう述べています。

「“どうにかなろう”。この一言が幕府を滅ぼしたのだ」

要するに、現実逃避して問題を先送りにしていたということですね。

そのツケと直面させられた小栗の言葉には実感がこもっていて当然。

実は『べらぼう』で描かれる政治外交の問題は、2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』にも直結するもので、予習となる内容です。

今後の外交政策にご注目ください。

父の意により島津家から御台所を迎える

一橋治済の意向が家斉に影響を与えたことといえば“婚姻”もあります。

初代将軍である家康は『吾妻鏡』を愛読、東国での政権作りのロールモデルとしておりました。

鎌倉幕府の成立過程を見ていると、将軍サイドにとっては見過ごせないリスクがあります。

源頼朝の妻である北条政子の一族に、幕府権威が移行してしまったことです。

女系を重視するからこうなってしまう。

将軍の正室に有力者を迎えては危険である。

その教訓を踏まえたのか、3代・家光以降、将軍は京都の宮家あるいは五摂家から迎えることが慣習として定着しました。

それが崩れたのが、徳川家斉なのです。

一橋家初代・徳川宗尹(むねただ)は、娘の保姫と島津重豪の縁談を進めました。宗尹は治済の父、家斉の祖父となります。

この縁談は島津重豪の祖母にあたり、かつ吉宗の養女であった竹姫に持ち込まれ、9代将軍・徳川家重も賛同。

保姫は夭折したとはいえ、これにより島津重豪と一橋治済は義兄弟になったといえます。

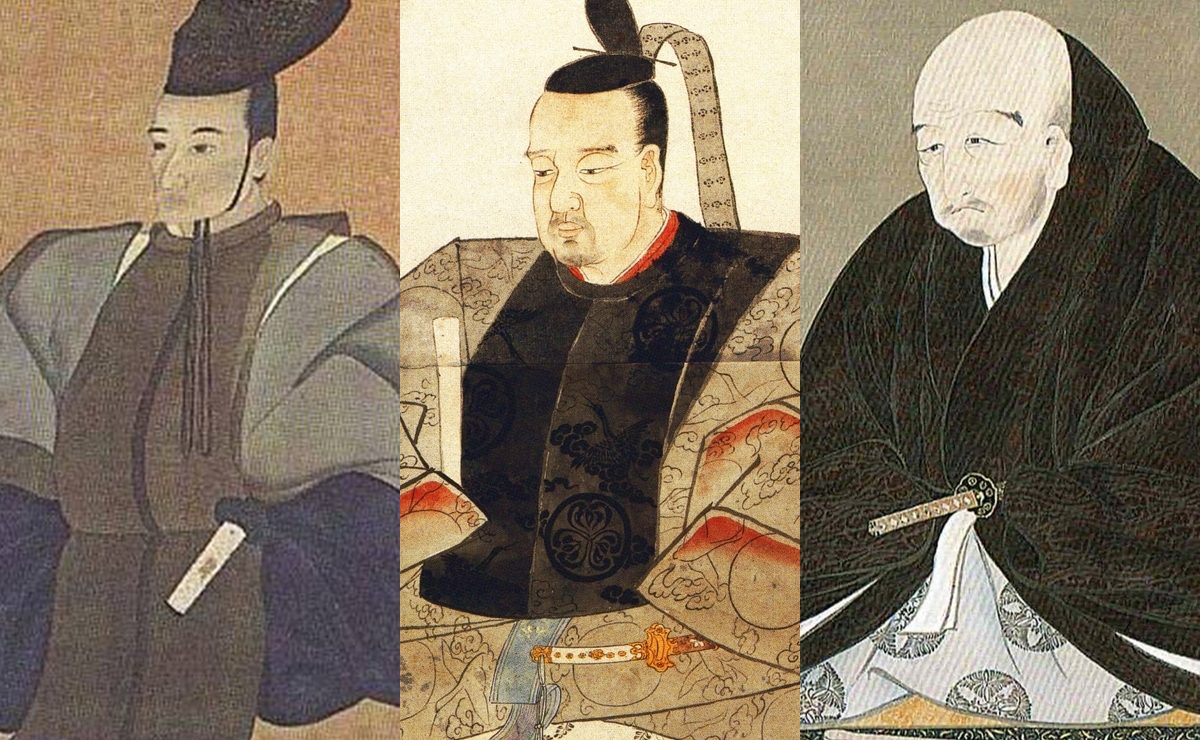

島津重豪(左)と一橋治済/wikipediaより引用

ドラマでもそう描かれているように両者は実に縁が深い。

治済の子・豊千代と、重豪の子・茂姫が婚約は、この義兄弟同士が決めたいとこ同士の縁談でもあります。

一橋家当主の縁談ならば、そこまで問題ではなかったでしょう。

しかし10代将軍・徳川家治の世継ぎである徳川家基が急死し、徳川家斉が11代将軍となると、それはもう異例の事態に発展。

島津重豪は「将軍の岳父」という異例の栄誉に浴して、「下馬将軍」とまで称されることになるのです。

そしてこの先例は幕末にも再現されてゆきます。

13代・徳川家定の御台所として、島津斉彬は篤姫を輿入れさせたのです。

外様大名を幕政から遠ざけるという家康の意向が骨抜きにされてしまったのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!