元亀元年9月20日(1570年10月19日)は森可成(よしなり)の命日です。

息子の森成利(森蘭丸)が信長のお気に入りとして有名なため、

・森家=蘭丸のおかげで出世した

というイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。

しかし、実際は順序が逆。

父の可成が信頼されていたからこそ、蘭丸やその兄である森長可も信長に重宝されていました。

では一体、どんな人物だったのか?

森可成/wikipediaより引用

森可成の生涯を振り返ってみましょう。

美濃出身の一族で道三にも仕えた

森家は織田家において非常に重要な一族ですが、譜代の家臣というわけでもありませんでした。

元々は美濃の守護大名である土岐家に仕えていた家系で、一説には明智光秀と縁のある家とも。

森可成も、若い頃は斎藤道三に仕えていたとされます。

斎藤道三/wikipediaより引用

その後、信長に仕えると、弘治元年(1555年)に清須の織田信友を討ちとる大功を挙げました。

当時、信長はまだ20歳くらい。

まだ弟・織田信勝(信行)との間で確執が続いていた頃ですから、一人でも多く有能な家臣が欲しかったことでしょう。

-

織田信勝(信行)の生涯|信長に誅殺された実弟 最後は腹心の勝家にも見限られ

続きを見る

そこに10歳ほど年上で経験豊富――さらに槍の名手として知られていた可成が来たのですから、信長は嬉々として迎えたに違いありません。

また、可成は頭脳もキレる人だったようで、情報戦などにも長けていました。

そのせいか忍者説もあるくらいです。

一方で可成は、柴田勝家や前田利家とのエピソードもいくつかありますので、社交性もある程度備えていたようです。

器用なタイプなんですね。

男児に恵まれ 次代・信忠政権下でも安泰

森可成が信長に気に入られたのは、男児が多かったのも一因かもしれません。

長男・森可隆(よしたか)は若くして討死しますが、後に恐怖の代名詞扱いされる次男の森長可(ながよし)に続き、以下のようにズラリと並びます。

三男・森蘭丸(森成利)

四男・森長隆

五男・森長氏

六男・森忠政

信長にとっては、嫡男の織田信忠を支えるのに非常に有効な存在ですから、親子ともども重宝したのでしょう。

実際「鬼武蔵」と称される森長可は幾度もトラブルを起こしていますが、信長からほとんど何も罰せられないような注意で済まされています。

森長可/wikipediaより引用

家臣団の統制という面から考えると、あまり良くない気もしますが……。

ちなみにこの六人兄弟とさらに三人の娘は、可成と正室との間に生まれた子です。

仮に【本能寺の変】が起きず、森家の息子たちが生き延びていれば、相当な結束力が生まれていたはず。

長可も家族間でのトラブルは聞かないですし、末っ子の森忠政も厄介な性格をしていますが……兄たちが生き残っていれば問題にならなかったかもしれません。

浅井の裏切りで窮地に陥る織田軍

森可成は軍事面においても織田家で重要な存在となっていました。

家督を継いだ信長が織田家中の諸勢力から抵抗され、尾張を統一するまでの戦いでも活躍。

個々に詳細なエピソードは残されていませんが、以下のように

弘治二年(1556年)4月 美濃・斎藤義龍攻め

同年8月 織田信勝(信行)攻め

永禄元年(1558年)浮野の戦い

永禄十一年(1568年)9月 上洛戦・近江六角氏攻略、

永禄十二年(1569年)8月 伊勢北畠氏攻略

信長初期の重要な合戦に参加し続けています。

同時に美濃金山城も任されていて、その働きには信長も十分に満足していたようです。

信長は家督継承後に“爺や”こと平手政秀が自刃で亡くなっていましたので、年上かつ有能な可成の存在は頼もしかったことでしょう。

しかし……。

浅井長政が織田家を裏切って泥沼の抗争劇を始めたがために、可成の命運が危うくなります。

元亀元年(1570年)8月に【野田城・福島城の戦い】が勃発し、織田家の主力軍が石山本願寺(後の大坂城)で釘付けにされているタイミングで、突如、浅井朝倉軍が挙兵したのです。

織田軍は、下手をすれば挟み撃ちに合う絶体絶命の状況。

そこで凄まじい働きをしたのが森可成でした。

宇佐山城の戦いで戦死

近江越前から南下してくる浅井朝倉連合軍。

彼らの進路を塞がるようにして建っていたのが森可成の居城・宇佐山城でした。

ちょうど敦賀と大阪を結ぶ直線距離の真ん中あたりに位置しておりますね。

最前線に立たされた森可成は、わずか1000程度の兵で2万規模の浅井朝倉軍を迎え撃つ状況に追い込まれてしまいました。

当初は鬼の踏ん張りで大軍を撃退します。

しかし、石山本願寺を通じて延暦寺が浅井方につくと、奮戦空しく9月20日、ついに討死へと追い込まれてしまったのでした。

享年48。

この戦は【宇佐山城の戦い】とも呼ばれ、より詳しい記事が以下にございますので、よろしければご参照ください。

-

志賀の陣と宇佐山城の戦いで信長再び窮地|信長公記第74話

続きを見る

なお、この戦いから約1年後の元亀二年(1571年)9月。

織田軍は明智光秀を司令官として【比叡山焼き討ち】を強行しました。

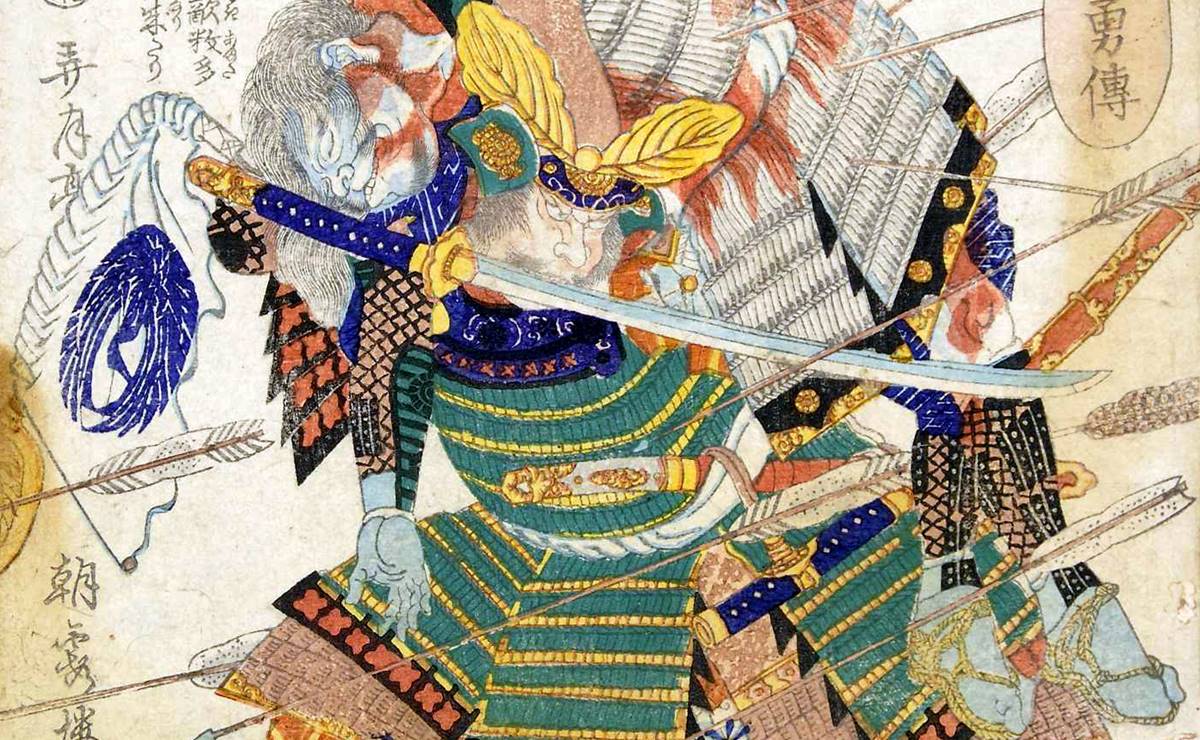

絵本太閤記に描かれた比叡山焼き討ちの様子/wikipediaより引用

この焼き討ちは「信長の代表的な残虐行為」として語られてきたものですが……近年では

・焼失したとされる建造物の残骸や人骨が出土しない

・従来想定されていたほど被害は大きくない可能性が高い

とも考えられています。

それでも信長が比叡山に対して厳しい態度で臨んだのは間違いなく、それは可成の敵討ちという意味もあったのかもしれません。

長島一向一揆でも、大事な身内の者を大勢亡くしていますしね。

そういう方面から信長を評価すると、良くも悪くも情が濃い人だったんだろうなぁとは思ってしまいますよね。

討死率が高すぎる森家

その後の森家はどうなったのか?

というと「生き残っていた5人の男子のうち4人が討死」という凄まじい結果を迎えてしまいます。

死因と共に兄弟の行末を列挙してみましょう。

長男:可隆→朝倉氏攻めで討死(可成より先)

次男:長可(ながよし)→小牧・長久手の戦いで討死

三男:蘭丸(成利)→本能寺の変で討死

四男:坊丸(長隆)→同上

五男:力丸(長氏)→同上

六男:仙千代(忠政)

唯一生き残った忠政は、また別の問題を引き起こして後世に語り伝えられています。

一体どんな問題なのか?

-

磔(はりつけ)大好き森忠政~可成や長可とはタイプの違う森家の跡取りとは

続きを見る

詳細は上記の記事に任せますが、兄の森長可が「仙千代には跡を継がせたくない」とわざわざ遺言状を書いているほどです。

この遺言状については、以下の長可の記事で触れますので、よろしければ併せてご覧ください。

-

森長可の生涯|信長に期待され「人間無骨」を操る鬼武蔵は蘭丸の兄だった

続きを見る

なお、可成には三人の娘がいて、嫁ぎ先まではわかっています。

長女:碧松院(関成政室)

次女:娘(青木秀重室)

三女:うめ(木下勝俊室)

しかし彼女たちの結婚は必ずしも万々歳とは言えないような状況でして……夫たちにあまり良い記録が残されていません。

ざっと以下の通り。

関成政:小牧・長久手の戦いで森長可の討死後、敵陣へ突撃を敢行して自身も討死

青木秀重:不明

木下勝俊:江戸時代初期に相続争いでトラブルとなり、所領を失って木下長嘯子と名を改め隠棲

いずれも亡くなったり、所領を失ったり、あるいは不明だったり。

とても「栄えた」とは言い難い状況なのです。

戦で討死するのも悲劇ですが、家や血を残せないのも当人たちからすると相当しんどかったでしょうね……。

追記(2025年9月19日)

元亀元年9月20日(1570年10月19日)は森可成――ということで記事を全面書き換え、画像やGoogleマップなどを追加しました。

森可成/wikipediaより引用

・2025年9月19日:命日にあわせて記事を全面書き換えならびに画像やGoogleマップを追加

あわせて読みたい関連記事

-

森長可の生涯|信長に期待され「人間無骨」を操る鬼武蔵は蘭丸の兄だった

続きを見る

-

森蘭丸(成利)の生涯|5万石の戦国大名となった青年は信長の色小姓だったのか

続きを見る

-

磔(はりつけ)大好き森忠政~可成や長可とはタイプの違う森家の跡取りとは

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

志賀の陣と宇佐山城の戦いで信長再び窮地|信長公記第74話

続きを見る

参考文献

- 太田 牛一・中川 太古『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(中経出版, 2013年, ISBN: 978-4046000019)

出版社: KADOKAWA |

Amazon: 商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線 (歴史新書Y 49)』(洋泉社, 2014年, ISBN: 978-4800305084)

出版社: 国立国会図書館 書誌データ |

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録 ― 桶狭間から本能寺まで (中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年, ISBN: 978-4121016256)

出版社: 中央公論新社 |

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典』(吉川弘文館, 第2版 2010年, ISBN: 978-4642014571)

出版社: 版元ドットコム |

Amazon: 商品ページ - 戦国武将事典 乱世を生きた830人(吉田龍司・相川司・川口素生・清水昇 編, 新紀元社, 2008年, ISBN-13: 978-4775306284)

出版社: 紀伊國屋書店 書誌ページ |

Amazon: 商品ページ - 世界大百科事典(平凡社, 改訂新版 全34巻, 2007年, ISBN-13: 978-4582034004)

出版社: 平凡社 書誌ページ