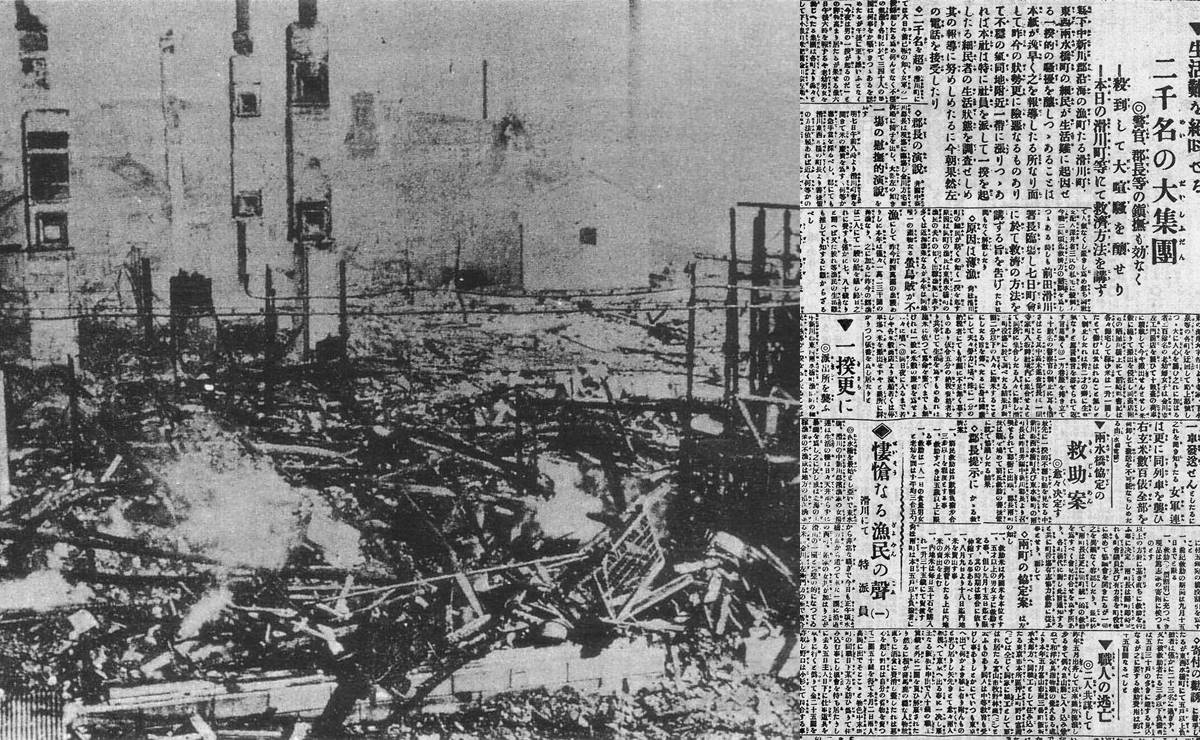

大正八年(1918年)7月22日は、現在【1918年米騒動】と呼ばれている一連の暴動事件が始まった日です。

一体何がどうしてこんなことになったのか。

まずは「当時の日本人にとってお米がどんなものだったのか」をざっくりつかむところから始めましょう。

最近はあまりお米が好きではないという人も増えてきましたしね。

エンゲル係数が今の2倍以上で60%

当時の肉体労働者は、一日に米を一升=十合食べるのも珍しいことではありませんでした。

ここから半世紀ほど前の幕末には「西洋人に勧められて肉を食べたら、かえって疲れてしまった」という話もあるぐらいです。

米、特に玄米は炭水化物だけでなく食物繊維やビタミンなどの栄養素が豊富に含まれていますし、国内でたくさん採れるということでいいことづくしですから、理想的な主食といっても過言ではありません。

ただし白米の場合はかなり栄養が減ってしまうので、白米だけで完璧な食事にはなりません。

もう一つは、当時のエンゲル係数です。収入に対する食費の割合のことですね。

大正時代のエンゲル係数は、平均してだいたい60パーセントくらいだったといわれています。ちなみに、現代では20~30パーセントほど。

ということは、ものすごく単純に考えると「大正時代の人は現代人の三倍食費がかかっていた」ということになりますよね。

実際には物価や給与などいろいろ理由があるのですが、とにかくお財布的にも栄養的にも、お米は今よりずっとずっと重要な食品でした。

では、どうして暴動が起きるほど値上がりしてしまったのか?

乱暴にまとめると「政府の失策」です。

シベリア出兵で政府自ら買い占め

第一次世界大戦で一応は戦勝国側になった頃。

日本では農家を辞めて工業に従事する人が飛躍的に増えました。

農家では米以外の穀物を食べることも多かったのですが、元農家の人が転職した後に米を食べるように変化します。

「米の生産量が減ったのに、食べる人が増えた」という状態に突き進むのですね。

さらに当時は、シベリア出兵などの軍備の一環として、政府が米の買占めを始めたのだからタイミングが最悪。

商人たちも、より高く買ってくれる政府に米を売りたいので、値段を上げてわざと庶民に買いにくくするのです。

ついでにこれを新聞各紙が「ホラホラまた米の値段が上がりましたよ! 政府は何をしてるんでしょうね!」(超訳)と書きたてたため、社会不安がどんどん高まります。

冷夏や不作ならまだしも、こんな経緯では全国のカーチャンが怒るのも無理からぬこと。

当時の米相場グラフによると、10~20円に落ち着いていた米価が最大で55円ぐらいまで上げ続けているのですから、洒落になりませんね。

約3倍です。

※続きは【次のページへ】をclick!