昭和二十一年(1946年)10月8日は、文部省が【教育勅語奉読の廃止】を通告した日です。

「そもそも教育勅語って何なの?」

という方に向け、その骨子から確認して参りましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

語りかけるような文体で記されていた

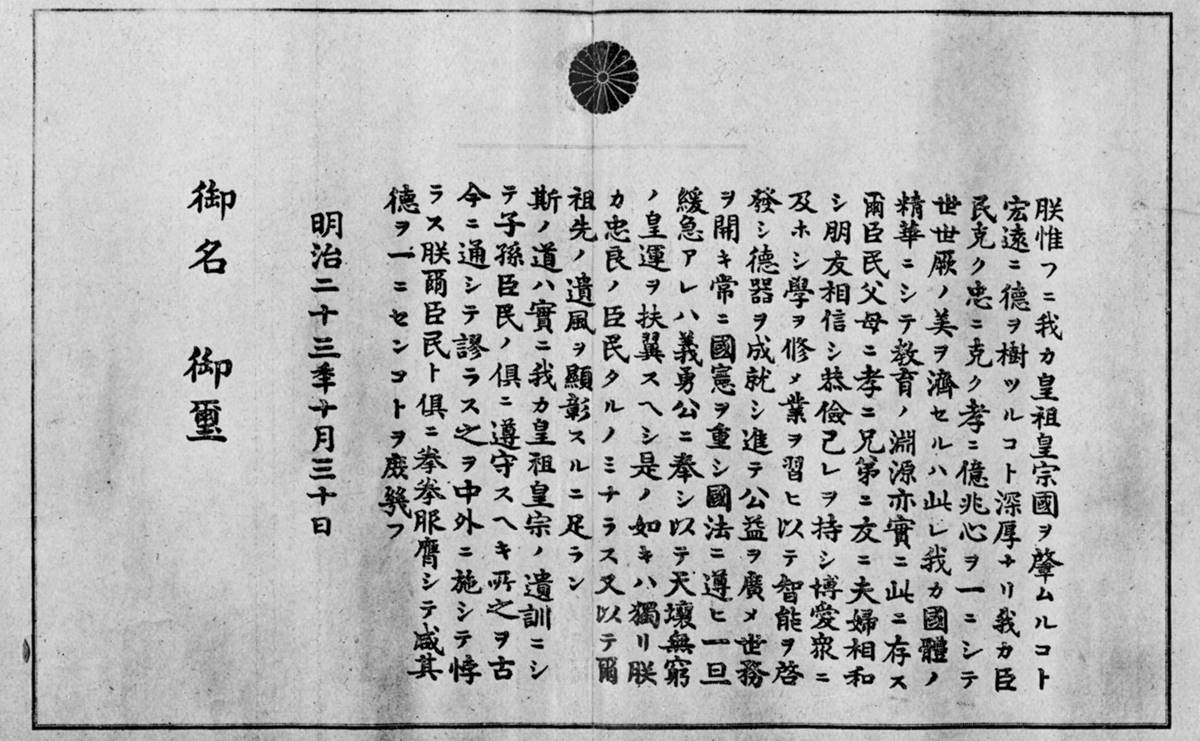

教育勅語の正式名称は「教育に関する勅語」です。

まぁほとんど意味が変わらないというか、途中を略したら都合よく四字熟語の【教育勅語】になり、結果、そっちが有名になったという感じですね。

「勅語」というのは「天皇が直に語ってくださったこと」という意味があり、語りかけるような文体になっています。

そしてその勅語の内容が「教育に関する」ことだというわけですね。

当時の言葉だと一見わかりにくい(というかカタカナが多すぎて読みにくい)ですけども、話しかけられていると考えると、少し親しみがわくのではないでしょうか。

肝心の内容については、いつも通り原文を書き下してから意訳をしようと思ったのですけれども……ちょっとややこしいので、意訳だけ書かせていただきますね。

【教育勅語:意訳】

我が皇室の祖先が国を治めるようになったのははるか昔のこと。

私が思うに、そこから築き上げてきた徳は深く厚きものだ。

我が国民も忠と孝によって心を一つにし、その徳を受け継いでいくことが肝要であり、教育もそれを基本として行うべきである。

父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦はお互い協力しあうこと。

友人同士互いに信じ合うこと。

慎みを持ち、皆博愛の心を持って行動すること。

学を身に、手に職をつけ、知を磨き、世のため人のために自ら尽くすこと。

憲法をはじめとした法律に従うこと。

もしいざというときが来たら、公のために尽くすこと。

こうすることによって、先祖代々の国とこれからの国を守ることになる。

これらは昔も今も、わが国でも外国でも間違いのない道である。

私もこれらを心がけ国を守る。

だから皆もこの道を一緒に歩んでほしい。

原文だと今のメディアでNGワード扱いになってる単語がいくつかあるので、そこに引っかからない&意味がさほど離れないように訳したつもりなんですが、いかがでしょうか……?

ネットで検索すればいくつかサイトがあり、意訳されてる方も結構たくさんいらっしゃるいます。

ご自身の感覚に合う訳を見つけるもよし、自分で書いてみるもよしと思います。

学生さんなら、国語の勉強になるかもしれませんね。

※続きは【次のページへ】をclick!