大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で話題になった、異様な“お面”を覚えてらっしゃいますか?

第33回放送「修禅寺」に登場したもので、とにかく不気味としか言いようがない……。

結論から申しますと、あれは「頼家の仮面」として修禅寺に伝わるもので、驚くことに現地では今も閲覧可能。

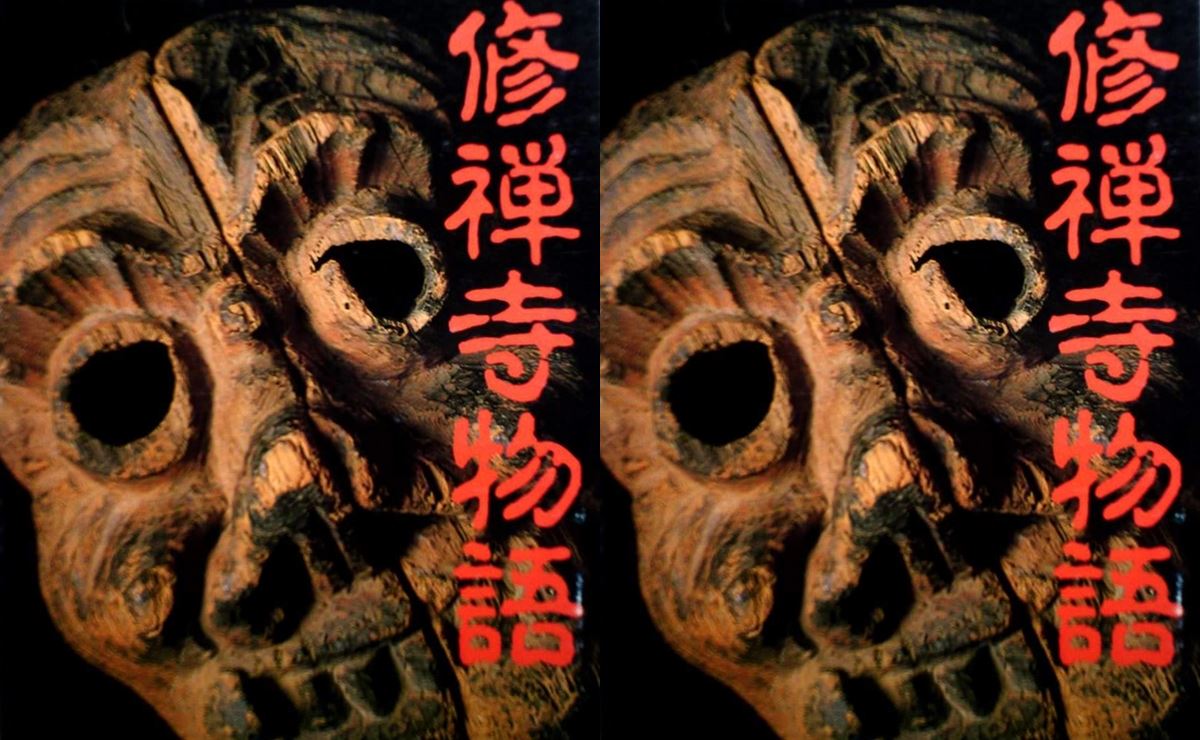

かつては、お面をもとに『修禅寺物語』も作られたほどで、昔からいわくつきのものでした(本稿のTOP画像/amazonより引用)。

元久元年(1204年)7月18日は源頼家の命日。

視聴者の心をざわつかせた、あのお面について考察してみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

謎に包まれているからこそ、興味を掻き立てる

前述の通り「頼家の仮面」という名で呼ばれるあの面は、修禅寺の寺宝として伝わっています。

ご興味を持たれた方は以下のリンクを参考に、現地へ足を運ばれるのも一興でしょう。

◆修禅寺宝物館(→link)

それにしても謎が多い仮面ではあります。

作者は誰なのか。

なぜ作られたのか。

何が目的だったのか。

そういった詳細は全くわかっていない、にもかかわらず、ひと目見たら忘れられない異様な雰囲気があり、だからこそある物語(戯曲・小説等)が作られました。

それが岡本綺堂作の『修禅寺物語』です。

本稿のトップ画像にもなっている文庫本であり、現在は、青空文庫でもご覧いただけます(→link)が、一体どんな内容なのか?

面に伝えられた伝説とは

修禅寺に伝わる頼家の面――そこには不気味な伝説があります。

命を狙われ、食事に毒が混ぜられた頼家。

漆を浴びせられたとも伝わり、そのため顔がおそろしいほどただれてしまいました。

自らの顔が崩れていく様を、わざわざ木彫りにしてまで残したのは、それを見せつけるためだったと伝わります。

では誰に見せつけるのか?

北条一族だろうとされていますが、真偽の程は不明です。

頼家のあまりに悲劇的な最期が、そういった恐ろしい伝説を生み出したのでしょう。

そしてそんな伝説を聞いて、面を眺め、夕刻に桂川のほとりを歩きながら、『修禅寺物語』の構想を練ったのが岡本綺堂です。

恐ろしい表情のお面といえば、能の般若を思い出す方もおられるかもしれません。

しかし、頼家の仮面は能にしてはサイズが大きく、用途がわからない。

一体何のためにこんなものが伝えられたのか?

歴史のミステリとも言えるでしょうか。

実は静岡県伊豆の国市には光照寺という寺があり、頼家ゆかりの「病相の面」が伝わっています。

こちらは頼家が病に苦しむ顔を、母である北条政子に伝えるために彫らせたという伝説があり、残念ながらこの面は非公開です。

では、戯曲『修禅寺物語』がどんな話だったのか?

以下にあらすじをまとめましたので、見てみましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!