「滅亡」と書かれると『一人残らず死んでしまったのか!』と一瞬思ってしまいますよね。

しかし歴史の場合、「その家は表舞台から消えました」程度の意味であることが少なくありません。

たとえ争いに負けたとしても、

・主要人物が首を切られた後、残された人はどこかに隠れ住みました

・他の家に仕えて血を残しました

といったケースが多々あるからです。

本日はそんなお話の一つ、誰もが知っている悲劇的な最期を迎えた、あの人の子孫のお話です。

長元四年(1031年)6月6日は、平忠常の乱を起こした平忠常(ただつね)の命日です。

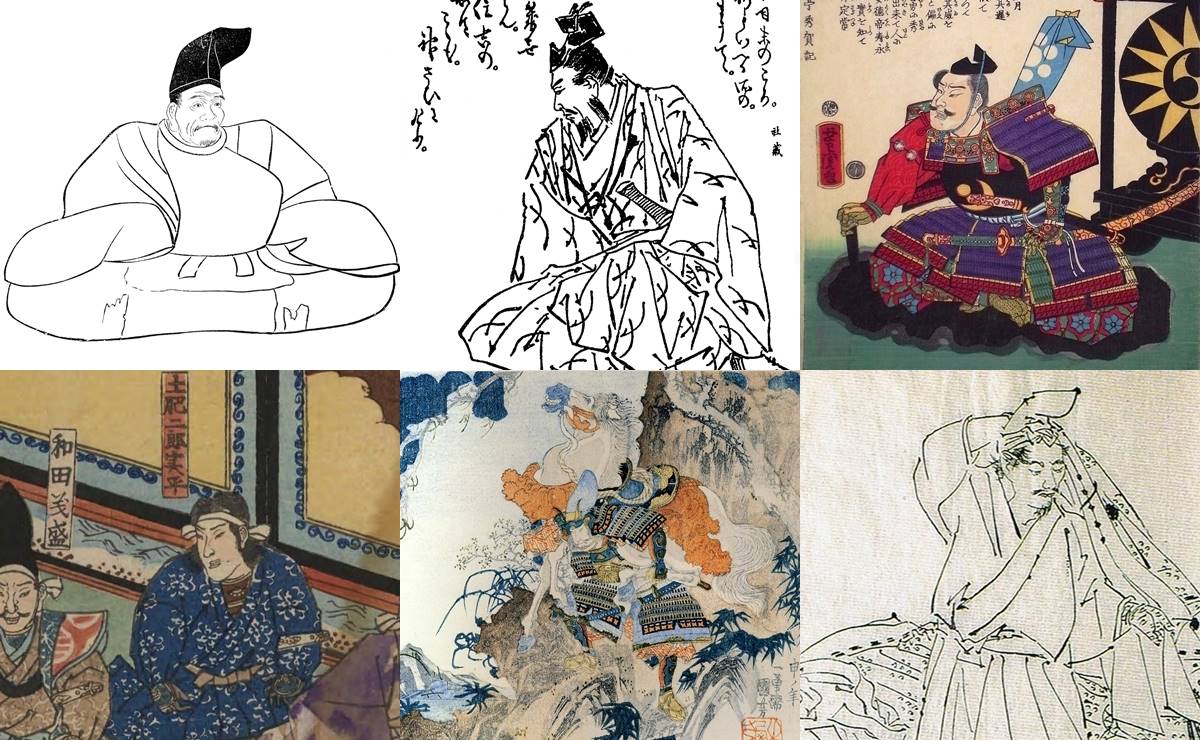

この名前だけだと「誰?」と思う方も多そうですが、母方の祖父が平将門。

それだけで何かヤバそうな感じがしますね。

将門がああいう最期を迎えているので、一族皆処刑されているようなイメージがありますが、忠常のカーチャン・春姫は山に逃げていて助かりました。

ちなみに、忠常は父方をたどっても母方をたどっても桓武天皇に行き着くという、ある意味、生粋の桓武平氏でもあります。

桓武天皇/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

安房の国府を襲い、朝廷から討伐軍を派遣され

この時代によくあることで、忠常の若いころのことはあまりよくわかっていません。

祖父や父が遺した武力を盾に、国司(地方役人のトップ・現代なら都道府県知事みたいなもの)に逆らって税を収めなかったといわれていますので、従順な人ではなかったのでしょう。

祖先が桓武天皇で祖父が「新皇(を名乗った平将門)」ですから、血筋に対する自負もあったのかもしれません。

平将門/wikipediaより引用

そして40歳のとき、忠常は大きな事件を起こしてしまいます。

安房(現・千葉県南部)の国府を襲撃し、その長官である安房守を殺してしまったのです。

おそらくは税をめぐる争いが原因だろうといわれているのですが、やはり原因はハッキリせず。

しかし、ささいな反抗レベルならともかく、一国の国守をブッコロしてそのままでいられるはずがありません。

朝廷から討伐軍が差し向けられ、忠常は一族を率いて四年ほど戦うことになります。

これが【平忠常の乱】と呼ばれている反乱。まんまですね。

検非違使の兵では太刀打ちできないでしょ、と思ったら

最初は忠常と同族である桓武平氏の当主・平直方と、検非違使(けびいし)の中原成通(なかはらのなりみち)が討伐に向かいました。

検非違使は当時の警察みたいなものですが、東国でバリバリ戦ってきた武士たちに勝てるはずがありません。

軍隊と警察ぐらいの差があったかもしれません。

そのせいか、成通は、関東へ着く前に「実家の母親が病気らしいんで帰りますね」(意訳)と言い訳をして帰ってしまっています。まぁ、仕方ないでしょう。

もちろん、もう一人の平直方は違います。

平直方は同族の不始末にケリをつけるべく、持久戦に頑張りました。

が、地の利が忠常軍にあるので、なかなか思うようにいきません。

そうこうしているうちに朝廷から「お前、戦ヘタすぎ、クビ」(超訳)と言われて、討伐軍のトップを解任されてしまいました。

戦場の実情を知らない公家たちにあーだこーだ言われて、平直方もさぞかしキレそうになったのではないでしょうか。

※続きは【次のページへ】をclick!