突然そんな疑問を担当編集さんから投げかけられました。

戦国時代をはじめ、暗殺や謀殺に用いられがちな毒。

たしかに現代であれば多種多様の化学薬品がありますが、中世は自然界から生成せねばならず、効果を試すにも色々と大変なことだったでしょう。

では、現実的に考えて、何がその候補となりえるのか?

さっそく考察させていただきます。

お好きな項目に飛べる目次

破傷風菌が作る毒素が超デンジャラス

いったい毒の中で最強の物質は何なのか?

毒性から言いますと、これは0.5gで世界人類の致死量となる『ボツリヌス毒素』が一番です。

ただし、精製技術が確立されたのは第2次世界大戦中なので戦国時代の実用は難しいでしょう。

そこで毒の一覧をざっと見て目に付いたのが『テタヌストキシン』。

この毒の半致死量(半分の人が死ぬ濃度)は2ng/kgです(2ng=0.000002 mg)。

テタヌストキシンというのは破傷風菌が作る毒素です(テタヌス:Tetanusというのが破傷風のこと)。

破傷風菌はそこらへんの土の中に普通に存在しており傷口から侵入し感染します。

この破傷風菌の作る毒素が神経細胞に入ると、『運動を抑制する神経の働きを抑えたり、運動神経を興奮』させます。

簡単に言いますと……。

【ものすごい痙攣がおきたり、それに伴う麻痺がおこる病気】

重症の場合は呼吸筋の麻痺をおこして死亡します。

現代の日本では年間100人前後と患者数は少ないものの致死率は約50%と高く、1950年のデータでは致死率85%という恐ろしい病気です。

戦国時代だったらまず死にますね。

調べてみると傷口を汚くすることで破傷風の感染率を高めることができるため、合戦の際に矢じりに「ウ◯コ」を塗り付けて使用していた話もありました。

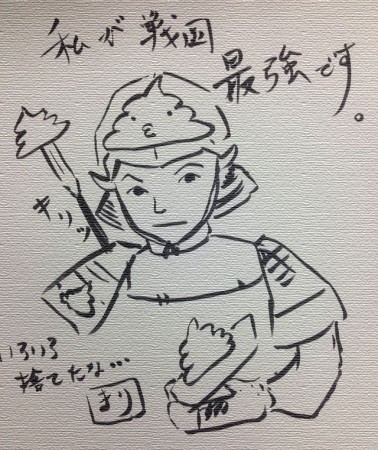

このあたりのことは漫画『ドリフターズ』にも登場します。

【関連書籍】

『ドリフターズ 1 (ヤングキングコミックス)』(→amazon)

破傷風に限らず、汚れた傷口からはいろいろな感染をおこす恐れがあり、相手の戦力を低下させるには効率の良い手段だと思います。

手間と成果を考えるのであれば戦国時代最強の毒は「ウ◯コ」というのも一つの答えだと思いますが、美人女医さん(自称)のコラムがそこで終わるのもチョットあれですので『破傷風』についてもう少し深堀りしてみたいと思います。

意識ハッキリしたまま骨が折れるほどの痙攣

先ほど『破傷風菌は土の中に普通にいる』と説明しました。

要はそこら中にある。

にも関わらず『日本での患者数は年間約100人程度』しかいないのは、なぜなのか?

破傷風って滅多にかからない病気なのか?

答えはyesでありnoです。

世界全体でみると年間に数十万~百万人の方が破傷風により命を落としています。気付かないぐらいの小さな傷から感染するケースもままあり、危険と言えば危険です。

では、なぜ日本では患者が少ないのか?

それは『予防接種』が普及しているためです。

わが国では昭和43年から破傷風ワクチンを含む三種混合ワクチン(DTP)が開始されました(但し昭和50年~55年は副作用のため破傷風のワクチン接種が休止)。

このためワクチン接種をきちんと行っていれば、20代くらいまでは破傷風に対して免疫があるため患者数が少ないのです。

※続きは【次のページへ】をclick!