1651年(日本は江戸時代・慶安四年)9月16日は、エンゲルベルト・ケンペルという学者さんの誕生日です。

誰もが知っている……という人ではありませんが、何となく名前を聞いたことある方もいらっしゃるのでは?

一言で無理やりまとめると、

「行く先々で奇妙な縁に恵まれ、歴史に名を残した人」

です。

歴史ファンの皆様にとっては『日本誌』の著者として知られますね。

さっそく生涯を追いかけてみましょう。

戦争でボロボロになり、魔女狩りも残る町で育った

ケンペルはドイツの中心より少し北西よりにある、レムゴーという町に生まれました。

当時のドイツは【三十年戦争】という国際戦争の舞台でボロボロになっており、人心もひどく荒れていた時代。

その表れの一つが、他の地方では下火になっていた【魔女狩り】が続いていたことでした。ケンペルの叔父も魔術を使ったとか使わないとかいう容疑で処刑されてしまっています。

日本語だと「”魔女”狩り」なのでちょっと勘違いしがちですが……。

実際には社会情勢への不安に対する集団ヒステリーのようなものなので、対象は女性に限りませんでした。もう少し詳しい解説については、以下の関連記事をご覧ください。

-

魔女裁判がとにかくヤバい「お前、ネコ飼ってるな」「はい」「魔女だ、死刑」「男ですが?」「死刑!」

続きを見る

ともかく、これだけ荒んだ土地で生まれ育ったら、たちまち周囲の影響を受けてしまいそうですが、ケンペルは逆に

「平和が一番なのに、何で皆争うの?(´・ω・`)」(※イメージです)

という疑問を抱きました。

ロシアとイランにお使い……って、距離が離れすぎでは

彼は牧師さんの息子だったため、ラテン語を始めとした言語学や哲学、宗教を学ぶ機会を得ることができ、学者として成長していきます。

ドイツがまだ統一されていなかったこの時代に、あっちこっちの都市や外国で勉強をしておりますので、若い頃から周囲が認めるような優秀な人だったのでしょう。

そして30歳のとき、スウェーデンに渡ると、これが彼の人生を大きく変えるキッカケになります。

ドイツ人の博物学者と知り合い、さらにその人がスウェーデン国王により「ロシアとペルシア(現在のイラン)までお使いしてきて」(超訳)と命じられ、ケンペルも同行することになったのです。

てかロシアとペルシアって……これだけ離れた土地への使節に同じ人を任命するってどうなんでしょう。

別々の人を同時に出発させたほうがいいと思うのですが、費用の問題ですかね。

ともかく、ケンペルは32歳で長距離のお使いを請け負い、スウェーデンからロシアに向かい、その後ペルシアへ向かいました。

西洋に近いロシアよりも、全くの異文化であるペルシアのほうが彼の興味を引いたらしく、ペルシアには20ヶ月も滞在しています。

もともと歴史を学んでいた人ですから、異国の文化や遺跡に大いに刺激されたんですね。

有名どころでいうと、現在、世界遺産に指定されている「ペルセポリス」という遺跡について、最初に記録したのがケンペルなのだとか。

ちなみに、当時のペルシアの首都・エスファハーンからペルセポリスまでは、現代の道路でも5時間近くかかります。

当時はおそらくラクダで移動したのでしょう。

それだと何時間かかるのかまではちょっとわからなかったのですが、ケンペルがものすごい根性を持っていたことは間違いないですね。

そんな彼のド根性をどこかの神様が買ってくれたのか。

ケンペルはペルシア滞在中にもう一つ、奇妙な縁を得ることができました。

犬公方・綱吉の時代、日本にやってきた!

ペルシアにやってきていたオランダ東インド会社の人とツテをつくると、スウェーデンの使節団を辞めて、同社に入ってしまったのです。

途中で勝手に計画を変更して、スウェーデン王からお咎めはなかったんか……?

オランダ東インド会社の一員となったケンペルは、まずインドに渡航。一年ほど滞在した後、さらに日本行きの船に乗る機会を得られました。

ときの江戸幕府は五代目将軍・徳川綱吉の時代です。

すでに「生類憐みの令」と総称される数々の法律のせいで、庶民からの評価がダダ下がりになっていた頃です。

-

徳川綱吉は犬公方というより名君では? 暴力排除で日本人に倫理を広めた人格者

続きを見る

ケンペルはまず長崎の出島で働きました。

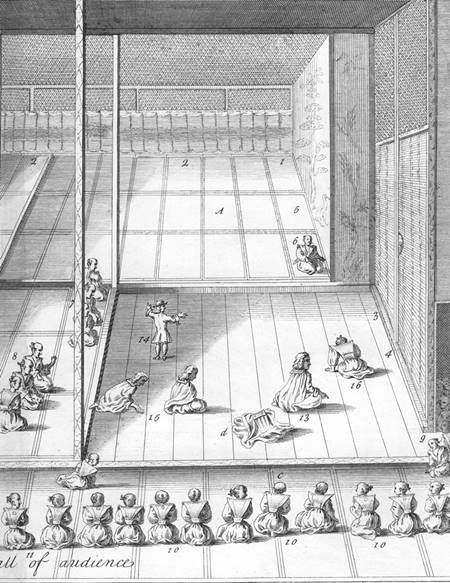

その間、2度ほど江戸に出てきたことがあり、綱吉にも謁見。

西洋式ダンスを披露したそうですが、相手役はどうしたんでしょ。

彼の著作にそのときのものと思しき挿絵があるのですけれども、一人でポーズをとっているようにしか見えなくて、見てるほうがトゥライ。

いや、綱吉や幕臣にとっては興味深かったのでしょうけれども……。

-

徳川綱吉は犬公方というより名君では? 暴力排除で日本人に倫理を広めた人格者

続きを見る

もっともケンペルはそんなこと全く気にしていなかったらしく、日本人の通訳を通して、日本の文物や風俗、社会に関する資料の収集に勤しみました。

天性の学者肌だったんですな。

日本についてまとめた『日本誌』を書こうとしたが……

ケンペルは41歳で日本を離れ、44歳のときにヨーロッパへ戻っています。

スウェーデンを出発してから、実に12年という長旅でした。

帰国してからも彼の勉強に対する意欲は変わらず、オランダの大学で医学博士を取っています。

しかし、それが良かったのか悪かったのか。

医師としての腕を認められて、とある貴族のお抱えになってしまったために、せっかくペルシアや日本で集めた資料を研究する時間がなくなってしまいました。

それでも少しずつ分析を進め、59歳のときにようやく『廻国奇観』(かいこくきかん)というペルシア本を出版。

「想像や伝聞ではなく、実際に見たものを書く」というスタンスで、この一冊により今までヨーロッパに知られていなかったペルシア文化が知られるようになりました。

日本についても『日本誌』という本を書こうとしていたのですが、完成前にケンペルの寿命が尽きてしまっています。残念。

帰国してから30歳も年下のお嫁さんをもらったのがマズかったんでしょうか。夫婦円満とはいい難かったようですし。

大英博物館の父が『日本誌』を出版

ケンペルの遺稿はその後、イギリスの収集家ハンス・スローンという人に売られ、日の目を見るようになります。

ちなみにこの人、大英博物館の父ともいえる人です。

彼が自分のコレクションをイギリス政府に格安で譲ったのが大英博物館の発祥だそうで、どんだけ~!

まあそれは余談ですが、そういう方の手に渡ったおかげで『日本誌』はまず英語で出版されることになりました。その後、フランス語・オランダ語・ドイツ語というように次々訳され、各国知識人の間でブームを巻き起こします。

シーボルトも『日本誌』を読んで日本に興味を持ったといわれています。

ですのでヨーロッパでは「日本について知りたいならまずこれを読め!」という扱いだったのでしょうね。レオン・ド・ロニーなどの近代親日家も、まずはこの本から入っていったかもしれません。

また、シーボルトが『日本誌』に影響を受けたように、ペリーがシーボルトの本に影響を受けています。

極端な話、「日本誌」がなければ日本の開国時期や通商相手も変わっていた可能性がありそうですね。

そのきっかけが「ケンペルがたまたまペルシアで東インド会社の人と知り合ったから」というのは、何とも運命じみた因縁を感じます。

「鎖国」という言葉は、『日本誌』からの引用だった!?

実は『日本誌』は、日本にも間接的に影響を及ぼしています。

『日本誌』の中には日本の政策についても書かれており、例えば

「日本には、聖職的な意味の支配者と、世俗的な支配者の二人が国を治めている」

と表現されています。

天皇と将軍のことなのですが、言い得て妙ですね。

同様に、対外政策についてもあれこれ書いてあります。

しかし、オランダ語版の『日本誌』が日本に入ってきたとき、とある蘭学者が「この部分長い(´・ω・`)」(超訳)と考え、文中から適当な言葉を探しました。

そこで当時の日本の対外政策を一言でまとめる言葉として【鎖国】という単語を作ったのです。

最近「本当は鎖国なんてしてなかった」という話が度々出てきますけれども、そもそもこの単語自体が海外からの印象から来ている、というのも大きな理由なんですね。

ちなみにケンペルは「鎖国」を好意的に見ていたようです。

上記の通り、ケンペルの故郷は三十年戦争でボロボロになってしまっていますし、そうでなくてもヨーロッパは基本的に他国に口や手を出すのが当たり前な時代でしたから、それを逃れうる手段を実行していた日本の政策が理想的に見えたのかもしれません。

陸続きの国はホント大変ですね。

ヨーロッパでは陸続きでもない上に、いつも美味しいところをかっさらっていくイギリスの人が、ケンペルの著作物を出版してくれたというのがまた皮肉なところです。

長月 七紀・記

【参考】

国史大辞典

エンゲルベルト・ケンペル/Wikipedia

日本誌/Wikipedia