最終的にうまくいけば御の字ですが、ケンカ別れしたままだったり、一方が不慮の死を遂げて解決できなかったり。

本日はその手の話の中から、真っ向からぶつかり合って父を超えた芸術家の話です。

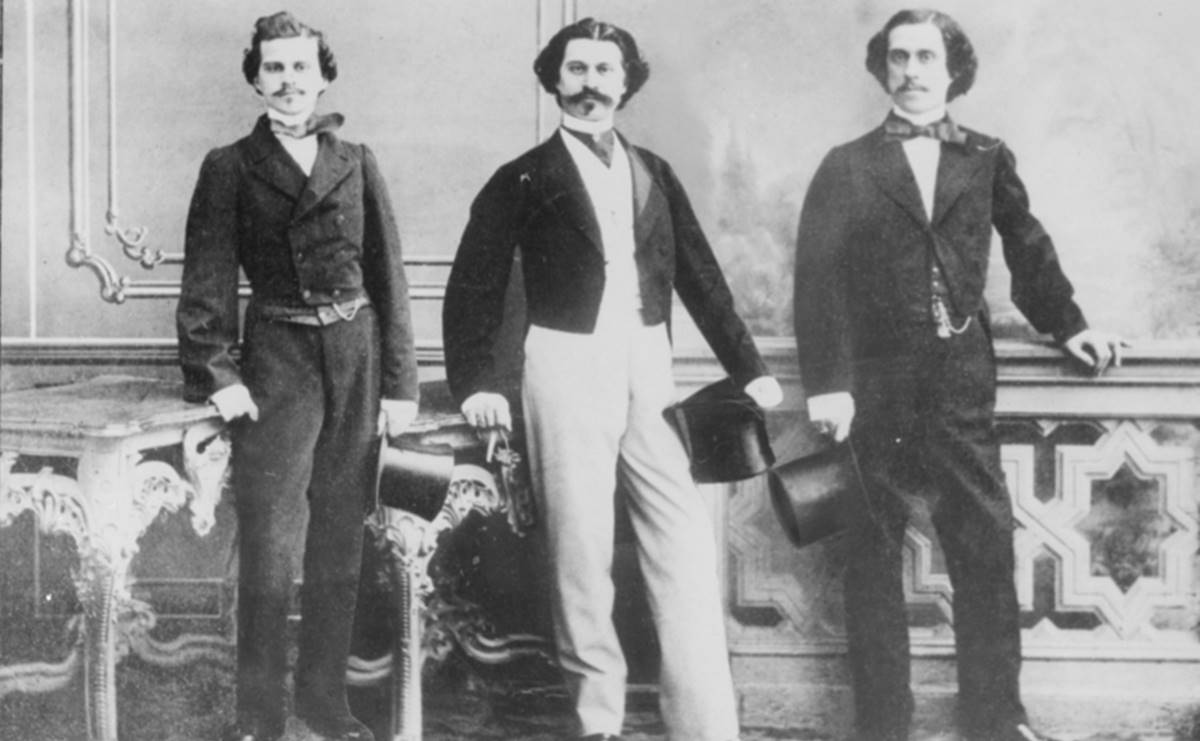

1899年(明治三十二年)6月3日、作曲家のヨハン・シュトラウス2世が亡くなりました。

500曲を超える多作家であり、

『ウィーンのワルツ王』

『オーストリアのもう一人の皇帝』

などの異名でも有名ですね。

ファーストネーム・ミドルネーム・ラストネームの全てがお父さんと一緒でとても区別がつきづらい、お名前でもあります。

ちなみに「リヒャルト・シュトラウス」という作曲家もいますが、赤の他人で血縁関係はありません。

お好きな項目に飛べる目次

『美しく青きドナウ』が2世で『ラデツキー行進曲』が1世

日本でも馴染み深いのは、やはり『美しく青きドナウ』でしょうね。

華やかで軽やかなあのフレーズは誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

ついでに、こっちがお父さんのヨハン・シュトラウス”1世”の代表作『ラデツキー行進曲』です。

この二つを聞いてみると似てるところがあるような、ないような……。

というか、彼らの人生もそんな感じでした。

以下、2世を「ヨハン」、お父さんのほうを「1世」と書かせていただきますね。

父親が息子のヴァイオリンをぶっ壊し

ヨハンは、両親のできちゃった結婚で生まれた子供です。

父の1世は代々の音楽家の家出身ではなく、相当な苦労やライバルとの激闘の末に定評を得るようになった人です。

そのため自分と同じ苦労はさせまいと、嗜みとしてピアノを習わせる以外に、子供たちが音楽に触れることを許しませんでした。

しかし、優れた音楽家のもとに生まれたヨハンが、同じ仕事に憧れるのも無理のないことです。

少年ヨハンはこっそりピアノの弟子をとって少しずつお金を貯め、自分でヴァイオリンを買って、父親の身振り手振りを真似して練習をしていました。

あるときこれが1世に見つかってしまい、烈火のごとく怒られた上、大切なヴァイオリンをぶっ壊されてしまいます。

勝手に子供のもの、しかも自分でお金を貯めて買ったものを壊すとかサイテーですね。

しかもそれからまもなく、1世は若い愛人を作り、家庭を顧みなくなりました。

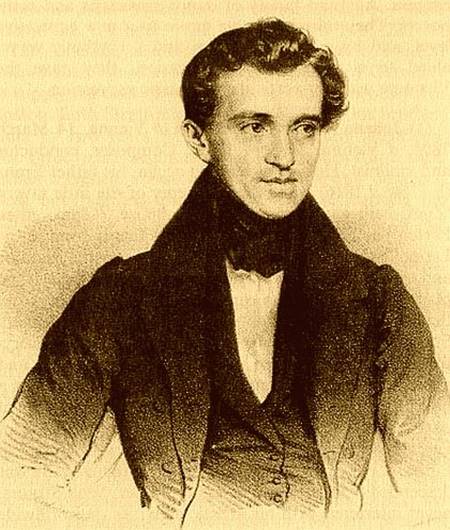

ヨハン・シュトラウス1世/wikipediaより引用

ヨハンの母・アンナは、家庭にも息子の夢にも冷たい夫の意見を尊重する必要はないと考えたのか。

積極的にヨハンが音楽に触れることを応援します。

新しいヴァイオリンを買ってくれた母に恩返しするかのようにヨハンはますます音楽にのめり込んでいきました。

1世の楽団の指揮者からこっそりヴァイオリンを教えてもらったり。

教会のオルガン奏者に頼んで楽典(楽譜を読み書きするための知識)を習ったり。

少しずつ理論と技術を学びます。

一方、どうしても息子の夢を阻みたい1世は、ヨハンにヴァイオリンを教えた指揮者を解雇したりしています。ムチャクチャや。

心が狭いというか頑固というか……そもそも「音楽家は食べていけないからやめなさい」とか普通に思いやりのある言葉をかけてやればいいと思うのですが。

「音楽家は20歳以上」の法律を乗り越え18歳でデビューへ

そんな感じで、父との確執と共にヨハンは音楽の才能を育てていきました。

音楽家がデビューするためにはコンサートを開かねばなりませんが、このときも1世があっちこっちに根回しをして、息子のコンサート開催を阻もうとします。

新聞記者に金を握らせて息子の中傷記事を書かせようとまでしたとか。

ここまで来ると、もう、コントですね(´・ω・`)

しかし、ずっと頑張ってきたヨハンだって簡単には引っ込みません。

新しくできた店にコンサート会場になってくれるようかけあったり、応援してくれる記事を書いてくれる新聞社に渡りをつけたり、積極的に活動範囲を拡大。

当時法律で「音楽家は20歳以上」という規定があったのですけれども、当時18歳だったヨハンは、それを逆手に取ります。

「うちの親父、愛人にかまけてて生活が苦しいんです。私一人で母や弟を養わなければならないので、どうか許可をください」

このように役人に訴え、特例として認められました。

世間からは「苦労しながらも家族を養う新人音楽家」として広まり、ヨハンを好意的に見てくれる人が増えたのだとか。そりゃそうですよね。

オーストリア訪問中に1848革命が起きる

コンサートは大成功し、ヨハンは華々しくデビューを飾りました。

母アンナは息子が立派にやっていけることを確信し、1世に離縁状を叩きつけ、正式に別れています。

そしてWヨハンはその後1年ほど激しく争いましたが、やがて打ち解けるようになり、1世が亡くなった後、1世の楽団メンバーをヨハンの楽団に組み入れたりしています。

正面からぶつかり合うとうまくいくってことなんですかね。

ヨハンは旅行や鉄道が大嫌いだったのですが、音楽家の宿命で、たびたび外国へも演奏旅行に行くようになりました。

そして23歳のとき、東欧へ行っている間にオーストリアで革命が起こります。

今日1848年革命と呼ばれているその余波が押し寄せたのです。

すぐに母国へ戻って様子を見ているうちに、市民側が優勢と判断したヨハンは、革命支持を表明するため『ラ・マルセイエーズ』を演奏しました。

現在のフランス国歌ですが、当時は革命を起こす側のテーマソングのような扱いをされていた曲だったのです。

当然、各国の宮廷には嫌われていました。

それをわざわざ演奏してしまったのですから、ヨハンもオーストリア宮廷から疑われます。

警察の監視をつけられたり、革命中の行動について尋問されたり。一時の出来心からかなりめんどくさい事態になってしまいました。

最終的には疑いも解けたようですが、そのタイミングで父が亡くなり、今度は文字通り忙殺されるようになります。

一晩で五件以上の演奏会をこなしたり、馬車の中で作曲をするような生活で、たびたび過労で倒れたとか。

母親も心配し、仕事を少しずつ弟達に分担することで、ヨハンの身体を回復させようとします。

しかし、余裕ができた分だけ新たな仕事が舞い込み、結局ヨハンは楽にはなりませんでした。

依頼主は金払いがよく「生きるならロシアに限る」

31歳になってからは、ロシアへも演奏旅行にいくようになります。

というのも、ウィーンでは音楽家への謝礼が控えめすぎ、楽団員への支払いが滞ることも珍しくなかったのです。

その点、ロシアの依頼主は金払いがよく、ヨハンは知り合いへの手紙に「生きるならロシアに限る」とまで書くほどでした。

ときの皇帝・アレクサンドル2世一家も演奏会にやって来たり、皇帝の弟・コンスタンチンがチェロを得意としていたため、ヨハンのオーケストラに加わったり、宮殿に招かれたりと、母国よりも良い扱いを受けていました。

旅行嫌いのヨハンが10年の間、半年はロシアに行っていたといいますから、その厚遇ぶりがうかがえます。

しかし、1870年に母・弟・叔母が相次いで亡くなると、元々「死」を病的に恐れていたヨハンはすっかり気落ちしてしまいます。

周囲の人間は心配し、「気晴らしにオペレッタを書いてみたらどう?」と勧めます。

オペレッタとは、元々オペラの幕間に演奏されていた喜劇のこと。

オペラが悲劇的なストーリーを主としているのに対し、オペレッタは明るい作品が多いため、この時期のヨハンが前向きになるのに適していると思われたのでしょう。

当時、オッフェンバックによる『地獄のオルフェ』というオペレッタが大ヒットしており、そういった意味でも適切と思われたようです。

ちなみに『地獄のオルフェ』は日本の学校の運動会でお馴染みの『天国と地獄』が含まれた作品でもあります。

ストーリーはギリシア神話のオルフェウスとエウリュディケの話まんまです。

日本神話のイザナギとイザナミの話にそっくりなアレです。

ご興味のある向きはググる先生にお尋ねくださいね。

アメリカ独立100周年記念の祝典で10万人の観客

オッフェンバック当人からも以前オペレッタ作曲を勧められたことがあったため、ヨハンは意を決してオペレッタを作り始めます。

幾つかの作品で成功を収め、以降ヨハンはほとんどオペレッタだけを書くようになりました。

その後、アメリカ独立100周年記念の祝典で10万人の観客を相手に演奏したことも。

しかし、ただでさえ旅行嫌いのヨハンに長い船旅は気が進まず、さらにアメリカの国民性も気に入らなかったようで、ロシアに行った時とは真逆の感想を漏らしました。

当時のアメリカは西部開拓時代でしたから、ヨハンが嫌うものの一つである「田舎」に見えたのかもしれません。

ヨーロッパと違って王族や宮廷もありませんしね。

デビューが18歳と若かったため、ヨハンは50年以上作曲家として活動しております。

デビュー50周年になった年にはオーストリア中でお祝い行事が開かれ、ときのオーストリア皇帝よりも人気があったほどです。

今で言えば国民的アイドルみたいな感じでしょうか。

しかし、その偶像に実態、特に外見を合わせるため、ヨハンはかなりの無理をしていました。

髪を染めたり軽く化粧をしたりして若く見せ、コルセットを締めて背筋を伸ばしていたといいます。

かなり見た目を気にしていたのでしょう。

「そうだね。どっちにしろそうなるだろう……」

若い頃から過労で倒れるような人ですから、年をとってからの激務は相当堪えていたようです。

劇場では元気にしていても、帰宅直後にソファーに倒れこむことも珍しくなかったとか。

そして74歳の春、肺炎で数日間闘病した後、静かに息を引き取ります。

当時グスタフ・マーラーからシンデレラをモチーフにした曲を依頼されていたため、死の間際までペンを取ろうとしていたとか。

見かねた妻・アデーレに「お疲れでしょう? 少しお休みになったら」と言われて「そうだね。どっちにしろそうなるだろう……」と答えたのが、最後の言葉だったといわれています(´;ω;`)ブワッ

幼い頃から決めた道を歩み、父を見返し、世界的に成功した人ではあります。

しかし、何かこう……もうちょっと、安らげる時間があってもよかったんじゃないですかね……。

なんだか現代の芸能界にもこんな感じの人がいそうです。

長月 七紀・記

【参考】

ヨハン・シュトラウス2世/wikipediaより引用