大河ドラマ『べらぼう』も最終盤を迎え、喜多川歌麿もいよいよ当代一の人気絵師に。

一方、蔦屋重三郎は「平賀源内が生きていた」というミステリーに心奪われ、なんだか怪しげな展開となっていますが、あらためて物語の基盤となる“浮世絵”に注目すると、実は平賀源内は欠かせない存在だったりします。

なぜなら浮世絵の魅力を生み出す“多色刷りの錦絵”は、源内と鈴木春信によって開発されていったからです。

彼らが築いた基盤がなければ、歌麿だけでなく、葛飾北斎や歌川広重らの才能も世に埋もれていた可能性だってある。

鈴木春信が絵師として優れていたからこそ、華やかな浮世絵が江戸の町で爆発的に普及し、日本文化を彩っていった。

では鈴木春信とは実際にどんな作品を残し、いかなる人物だったのか?

鈴木春信「中納言朝忠(文読み)」/wikipediaより引用

源内と共に開発した多色刷と共に、春信の生涯を振り返ってみましょう。

浮世絵は、より美しく、より鮮やかに進化する

皆さんは「江戸時代」と聞いて、どんな光景を思い浮かべますか?

映画やテレビドラマなど、多くは時代劇の風景となるため、どうしても江戸時代後期の風俗が多くなるとされます。

浮世絵についても同じ事が当てはまります。

「浮世絵」と聞いて、葛飾北斎や歌川広重の風景画がパッと思い浮かぶのは日本人であれば自然なこと。

やはり江戸時代後期がイメージとして染み付いています。

技術革新を経て多色刷りとなった浮世絵の強い印象が、それ以前のものを上書きしてしまったのでしょう。

その技術革新に大きな役割を果たしたのが、前述の通り、平賀源内と鈴木春信です。

二人が取り組んだ【錦絵】はいかにして出来上がったのか。

と、その前に確認しておきたいのが、浮世絵の始まりです。

一体いつ頃から普及し始めたのか?

中国では宋の時代に【宋版印刷】という印刷術が発明されました。

それから歴史がくだり商業が発達していくと、イラスト入りの小説本が好まれるようになります。

『三国志演義』のようなエンタメは、文章とイラストがセットになってこそ読まれる。

そして日本にも伝わります。

17世紀、こうした挿絵を独立させ、当時の風俗を描き、単体で見る浮世絵を生み出したのが菱川師宣でした。

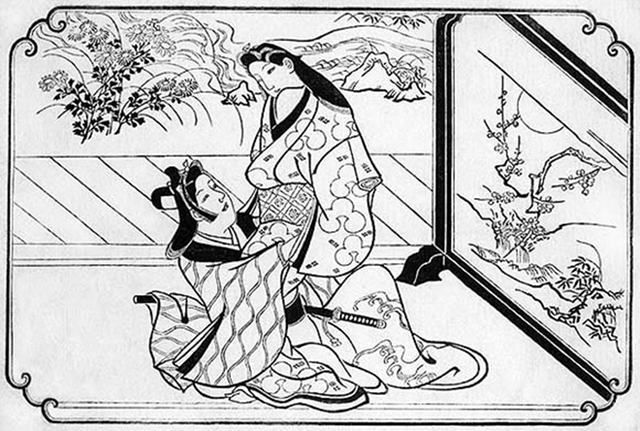

菱川師宣『拾弐図』の内「衝立の陰」/wikipediaより引用

このころの印刷物はまだモノクロ。

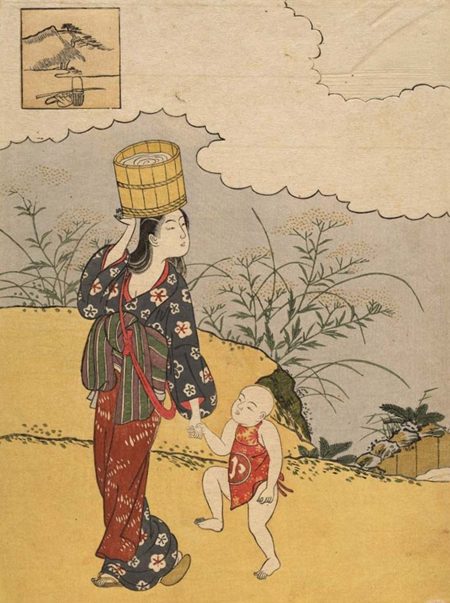

以降、手塗りで色をつけるようになり、その後、色版を用いた【紅摺絵(べにずりえ)】が開発されます。

ただし、色の数はせいぜい2〜3色で、赤を中心に黄色や草色が加わる程度でした。

石川豊信の浮世絵/wikipediaより引用

これを大きく変えたのが、鈴木春信なのです。

錦絵誕生

明和2年(1765年)、江戸神田白壁町に暮らす絵師・鈴木春信は悩んでいました。

彼の人生がはっきりとわかるのは、この頃から。

享保10年(1725年)頃の生まれとされますので、既に不惑に達した時期から動向が追えるようになったのですね。

姓は穂積、後に鈴木を名乗り、通称は次郎兵衛。画号は「長栄軒」「思古人」です。古典を愛する風雅な彼らしい号でした。

当時の春信は江戸文人サロンに出入りしています。

裕福な暮らしを送る彼には、文化芸術に金と時間を使える余裕があった。

身分を超え、風雅を愛する文人が集うサロンでは、当時、あるものがブームとなっていました。

「絵暦(えごよみ)」の作成です。

当時の暦である太陰暦は、30日ある「大」の月と、29日の「小」の月が分かれており、そんな暦を絵で表現して、粋な謎解きを仕掛けることが粋だったのです。

どれだけ工夫を凝らした「絵暦」を作れるか。

仲間の文人たちが競い合っていると、鈴木春信は、サロンの大物である大久保甚四郎忠舒(ただのぶ)から依頼を受けました。

旗本の忠舒は、号を巨川と言い、当時の文人らしく徘徊から浮世絵まで嗜む人物でした。

そんな大物からの依頼を、できるだけ豪華に仕上げたい春信。

誰も見たことのない作品に仕上げるにはどうすべきか?

頭を悩ませる春信。

そこで頼ったのが近所に住む平賀源内でした。

平賀源内/wikipediaより引用

二人は、春信が大家で、源内が店子という説もあります。

誰も見たことのない華麗な絵暦を作りたいという春信の要望を聞いた源内は、得意のアイデアを捻り出しました。それが多色刷りだったのです。

最高級の紙に、掘師、摺師を集め、色数を増やした豪華絢爛の木版印刷物を刷り上げる。

かくして色鮮やかな絵暦が完成すると、たちまち話題をさらい、版元がこの作品を再版して売り出します。

その包み紙には「あづまにしきゑ」と記されていました。

吾妻錦絵――つまりは浮世絵の転換点となる【錦絵】の誕生です。

目が覚めるように鮮やかな絵の登場は一大革新といえました。

「吾妻錦絵」という言葉には、「吾妻(東)」こそ文化の最先端を担う!という心意気も含まれます。

長らく文化の本場とされてきた上方を凌駕したという、誇りがそこにあるんですね。

実際、この【錦絵】がいかに画期的だったか。

ここまで豪華な多色刷りは、世界を見回してもそうそうありません。

しかも国家をあげて作り上げたわけではなく、純粋に庶民が自分たちの娯楽のために生み出すというのは、実に画期的なことでした。

そんな発明を生み出し、その後、売れ筋の定番となったのが美女。

日本のサブカルチャーの原点はこのあたりにあるのかもしれません。

春信の豪華絢爛な絵を眺め、雅なひとときを

初期の鈴木春信の作品は高級です。

従来の紅摺絵(べにずりえ)が4文程度なら、多色刷りの錦絵は1匁(=160文)ですから、なんと40倍。

題材や絵そのものに高級感がある。それが春信の作風でした。

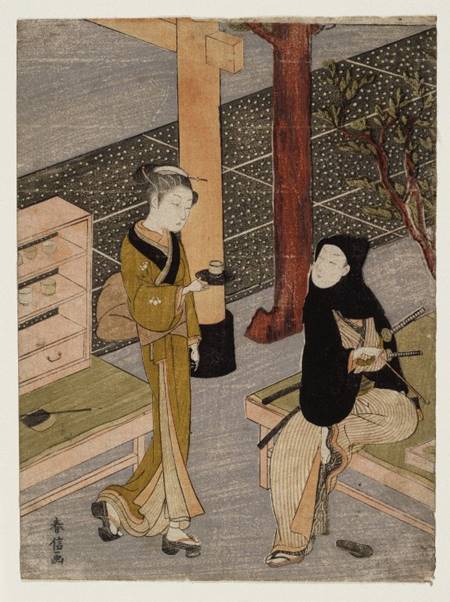

文人としての教養がある春信は【見立絵】も得意。

見立絵(みたてえ)とは、古典文学や説話の場面を、当時の現代人が再現する作品であり、『源氏物語』の一場面なのに衣装が江戸時代というような絵が該当します。

女三の宮の猫が御簾を巻き上げて、その姿が見えてしまうような絵が典型例ですね。

こうした絵を手に取った側は「ほほう、あの場面ですね」と微笑む。そんな雅で教養を確認できる作品でした。

「風流やつし七小町・関寺」/wikipediaより引用

春信作品を買う客は、当時の江戸でも上層にあたるこうした文人たちです。

教養をくすぐるような画題こそ、彼らの好み。

先に述べた春信と源内の交流は、ただの近所同士だけではなく、文人の中で名を知られた者同士の関係です。

そうしたサロンで最先端の需要を嗅ぎ取り、とびきり雅で高級感のある作品を生み出すことこそ、春信の真骨頂でした。

瞬く間に絵師としてトップに上り詰めた鈴木春信はプライドも高く、自信に満ちた絵師でした。

美人画:儚げな美女が一世を風靡する

鈴木春信の得意とするジャンルは【美人画】です。

華麗で可憐、儚げ、繊細。

細身の美女がカラーで描かれた絵は人気を集めました。

美人画を新ジャンルとして確たる存在にしたのは春信だったのですね。

彼の作品の特徴として、女か男か見分けがつかないような、中世的な美少年もあげられます。

甘く繊細な美少女と美少年が恋に落ちる絵は、まるで夢の世界でした。

鈴木春信「お仙茶屋」/wikipediaより引用

むろん、文人サロンの中だけで人気が完結していたら、そこまで有名にはなれません。

春信はサロンの中にいる顔と、庶民の需要にも応じる顔が使い分けられる才人であり、挿絵や戯画(ユーモラスな絵)、艶本(ポルノ)も手掛けています。

多色刷りではない挿絵となれば安価で手軽。貸本屋にも並びます。

江戸の庶民たちはこうした本を手に取り、春信の描く美人や美少年に魅了されてゆく。

高級路線であり、錦絵の草創期であったためか、春信自身の現存作品数は決して多くなく、海外へ流出した作品も数多くあります。

しかし、春信の蒔いた種は遠くまで拡大してゆきました。

数多の門人を輩出し、多くの浮世絵師がその作品の影響を受けているのです。

錦絵は、それまでの浮世絵をガラリと変えました。

影響を受けなかった絵師など皆無であろう、と言い切ってよいほど絶大な存在です。

美人画という人気ジャンルも、春信が確立。

『雨夜の宮詣 笠森おせん』鈴木春信画/wikipediaより引用

その後に鳥居清長、喜多川歌麿、鳥文斎栄之といった後進が続いてゆきました。

美人画が売れ筋となると、描かれる美女も個性的が発揮されます。

スレンダーでスタイルのよい美女か。

庶民的なアイドル系か。

退廃的で妖艶な美女か。

チャキチャキした江戸っ子健康美人か。

意思強固、見るからに聡明な才色兼備系か。

よりどりみどり、好きな二次元彼女を選べるようになっていくのが、春信後の浮世絵です。

明和7年(1770年)、大田南畝は『半日閑話』でこう回想しました。

鈴木春信死す

十五日大和絵師鈴木春信死す、此人浮世絵に妙を得たり、今の錦絵といふものは此人を祖とす。

明和二年乙酉の頃よりして其の名高し。

この人一生役者の絵をかかずして云、我は大和絵師なり。

何ぞ河原者(かわらもの・役者)の形を画(か)くにたへんやと、其の志し斯の如し。

鈴木春信は浮世絵の妙を得た絵師だ。錦絵はこの人が始祖だ。

一生売れ筋定番の役者絵を描かず「私こそが大和の絵師だ。どうして役者など描こうか」と語っていた。それが彼の志だったと。

拡張高く、美人を描いてこそ日本の絵師であると語る。それが鈴木春信の矜持でした。今にも通じる志ではありませんか。

鈴木春信が確立した美人画は、幕末になって外国人も手にします。

こんな繊細で、儚げで、いきいきとした美女の姿があったのか――そう魅了されたかれらは、そうした絵を母国へ持ち帰ることになるのです。

日本発の描かれた美女が世界を魅了する。そんな現象は、江戸時代から始まっていたのでした。

あわせて読みたい関連記事

-

田沼の時代を盛り上げた平賀源内!杉田玄白に非常の才と称された“山師”の生涯とは

続きを見る

-

歌麿のライバル・鳥居清長|美人画で一世を風靡した絵師は今まさに注目を

続きを見る

-

歌麿のライバル・鳥文斎栄之~十代将軍・家治に気に入られた旗本絵師の生涯とは

続きを見る

-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道

続きを見る

-

葛飾北斎の何がそんなに凄いのか 規格外の絵師 尋常ならざる事績を比較考察する

続きを見る

参考文献

- 小林忠(監修)『浮世絵師列伝(別冊太陽 スペシャル)』(平凡社, 2005年12月, ISBN-13: 978-4582944938)

出版社: 平凡社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 稲垣進一(編)『図説 浮世絵入門(ふくろうの本/日本の文化)』(河出書房新社, 2011年2月21日〔新装版〕, ISBN-13: 978-4309761602)

出版社: 河出書房新社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ