「春雨じゃ、濡れて参ろう」

今ではピンと来ない方が大半でしょうが、かつて一世を風靡したこの台詞。

『月形半平太』という新国劇において、三条河原をゆく主人公が舞妓にかける言葉であり、TVコマーシャルにパロディが登場するほどの人気でした。

この月形半平太とは一体誰をモデルにしているのか?

名前からお察しの方も多いでしょう。そう、土佐藩の武市半平太です。

美男で愛妻家、聡明――かつてはそんなイメージで語られた半平太ですが、現在では、明るい人物として描かれるどころか、アンチが増えているのではないでしょうか。

武市半平太は、政敵を暗殺するため岡田以蔵を利用できるだけ利用し、見捨てたじゃないか!

フィクションやゲームを通じてそうした印象が広まり、以蔵の人気と反比例して不人気となっている様子がうかがえるのです。

おまけに幕末一の人気者である坂本龍馬とも結局は袂を分かっており、ともかく支持されにくい状況となっている。

果たしてその評価は妥当なのでしょうか。

◆松竹作品データベース『月形半平太』(→link)

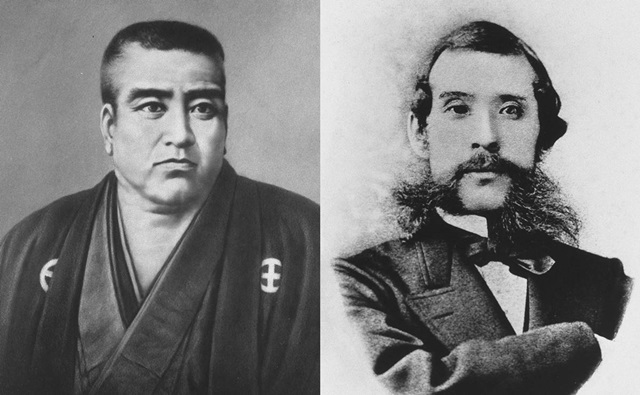

武市半平太/wikipediaより引用

1865年7月3日(慶応元年閏5月11日)は武市半平太の命日。その生涯を振り返ってみましょう。

幕末土佐藩では年長の部類

武市半平太は、幕末期において誰と同世代なのか。

まずは著名な人物たちの年齢差を確認してみますと……。

文政10年(1827年・2才上):山内容堂(本稿では“容堂”で統一)・西郷隆盛

文政12年(1829年):武市半平太

文政13年(1830年・1才下):吉田東洋・吉田松陰・大久保利通

天保2年(1831年・2才下):孝明天皇

天保5年(1834年・5才下):橋本左内・前原一誠・川路利良・江藤新平・近藤勇

天保6年(1835年・6才下):坂本龍馬・小松帯刀・岩崎弥太郎・三島通庸・松平容保・土方歳三・福沢諭吉

天保8年(1837年・8才下):徳川慶喜

天保9年(1838年・9才下):岡田以蔵・中岡慎太郎

天保10年(1839年・10才下):高杉晋作

天保11年(1840年・11才下):渋沢栄一

薩摩藩であれば西郷や大久保、長州藩ならば吉田松陰。

西郷隆盛と大久保利通/wikipediaより引用

各藩を先導した人物たちと同年代であり、土佐藩をまとめる年長者であることがおわかりいただけるでしょう。

【幕末四賢侯】の一人である山内容堂とも一歳しか変わりません。

つまり半平太には、土佐藩で若い世代を牽引するリーダーとしての役割が求められました。

となると若さの勢いだけではなく、落ち着いた態度や見識も求められます。

なお「半平太」とは呼び名のことで、桂小五郎の「小五郎」、大久保利通の「一蔵」もこれにあたります。

明治以降まで生き延びれば改名することが多く、むしろこうした呼び名では表記されません。

半平太がそう呼ばれるのは、明治を迎えぬままその生涯を終えたゆえとも言えるのです。

一領具足の先祖を持ち

土佐の武市氏は、先祖を辿ると長宗我部氏の時代には「一領具足」として暮らしていたとされます。

普段は農業をしながら、有事の際には戦場へ駆けつける――そんな半農半兵の兵士を指す言葉ですね。

時代がくだると山内氏に仕え、郷士となりました。

長宗我部の後に土佐を治めた初代藩主・山内一豊/wikipediaより引用

無役とまではいかずとも、決して身分が高いとは言えない一族です。

しかし祖父の半八は勤務態度の真面目さや優秀さが認められ、「白札」にまで出世しました。郷士の中でも上士に匹敵する扱いの「白札」という身分があったのです。

藩主の恩顧あっての身分ですから、武市家には藩主への敬愛も育まれていたことでしょう。

そんな一族のもと、武市半平太は文政12年(1829年)、佐国吹井村(現・高知県高知市仁井田)にて生まれました。

父は正恒、母は大井氏の出である鉄。

天保11年(1841年)、一刀流に入門した半平太はそこで腕をあげます。

武士にとっての剣術とはただのスポーツではなく、精神性を養うものでもありました。

しかし嘉永2年(1849年)、不幸に襲われます。

両親が相次いで亡くなってしまったのです。

悲嘆する祖母を慰めるためにも、武市半平太は妻を娶り、跡継ぎを得ることを選びました。

家督を継いだばかりの半平太20歳、妻・富子は19歳。

新婦の富子は、初めて見た六尺ゆたか(180センチ以上)な美男である新郎半平太の姿を見て、うっとりしたと晩年語り残しています。

鼻が高く、顎がしっかりしていて、目つきが鋭い。

色白で怒りを表情に現さない。

早春に梅が香り高く咲いているようだ……と、形容された美丈夫だったのです。

意外なのは“酒”について、でしょうか。

土佐は酒豪が多いとされます。

しかし、半平太は猪口一杯で酔ってしまうほどの下戸であり、甘いものを好む一面もありました。

道場には中岡慎太郎や岡田以蔵らの姿も

剣の師匠である千頭伝四郎が亡くなると、別の道場へ移った半平太。

ここでもメキメキと腕をあげ、嘉永5年(1850年)には中伝、嘉永7年(1854年)には免許皆伝となります。

そして自らの道場も開きました。

道場は地震で倒壊するもすぐに立て直し、門下生は120名にも達します。

そんな若者たちの中には中岡慎太郎や岡田以蔵らの姿もありました。

中岡慎太郎/wikipediaより引用

若き美青年剣士が名を挙げていく華麗なる歩み。しかし、このとき日本には大難題がつきつけられていました。

半平太が成長する時代は、欧米の船が迫り来る足音が無視できない状況になってきます。

長い海岸線を持つ土佐藩は、早くから外国船に大して危機感を募らせていました。

そして嘉永6年(1853年)、ついにペリーの黒船が来航します。

ペリー来航/wikipediaより引用

元号が嘉永から安政に変わった1854年、幕府には「講武所」が開かれました。

選ばれた武士を鍛える画期的な軍事教練機関であり、各藩でも幕府にならって武芸の鍛錬に磨きをかけるようになります。

そこで藩命を受けた武市半平太は、剣術指南のため各地へ赴くこととなり、安政3年(1856年)には江戸行きを命じられます。

江戸に着くと、鏡心明智流・士学館の門を叩き、桃井春蔵に入門。

士学館は活気あふれる道場であったものの、退廃した空気もありました。

桃井は生真面目な半平太に塾頭を依頼し、引き締めにかかります。

しかし、郷里の年老いた祖母の病が悪化したため帰国し、安政5年(1858年)、土佐で剣術諸事世話方を命じられたのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!