戦乱に巻き込まれ、ボロボロになっていた室町幕府。

足利義昭の将軍就任を助けたのが織田信長であり、その義昭を京都から追放したのが信長であることも割とよく知られていると思います。

しかし……。

意外と疎かにされがちなのが、元亀4年(1573年)7月18日に起きた信長vs義昭の最終戦【槇島城の戦い】ではないでしょうか。

室町幕府が滅亡する直接的なキッカケになった割に、フィクションでもほとんどスルーされがち。

大河ドラマ『麒麟がくる』でも戦い自体の詳細は語られず、秀吉に捕らえられた義昭が、光秀の横を通り過ぎて終了でした。

確かに槇島城の戦いでは、大きな被害は出ておらず、戦闘自体は地味です。

しかし、信長と義昭の仲違いから滅亡までの流れはなかなか劇的で、戦国ファンをドキドキさせてくれるはずでしょう。

織田信長/wikipediaより引用

てなわけで、槇島城の戦いまでの流れを、広く、城の戦略視点から追ってみたいと思います。

京都を取り巻く畿内政治の闇

信長と義昭の対立。

それは一般的に

横暴になってきた信長に対して、キレた将軍義昭が反旗を翻し、全国の戦国大名を巻き込んで信長包囲網を形成!

しかし逆にフルボッコにされて京都から追い出され、室町幕府が終了した――

そんな流れで知られています。

しかしこれだけでは、なぜ諸大名を抱き込んで完全包囲網を敷いた義昭が負け、孤立した信長が完勝した理由が分かりません。

そもそも多くの誤解が含まれていて、義昭も信長もその真の実力の半分も伝わっていません。

両者の誤解も解きつつ、戦いの背景から経過まで見て参りたいと思います。

足利義昭/wikipediaより引用

「天下の仕事は義昭 軍事の仕事は信長」

信長の力を借りて第15代征夷大将軍に就任した義昭は真っ先に、自身の気に入らない「永禄」の元号を「元亀」に変えようと朝廷に働きかけます。

元号は通常、朝廷と将軍の間で決められます。

ところが「永禄」は当時の将軍・足利義輝に一言のことわりもなく、憎き三好家によって定められていたのです。

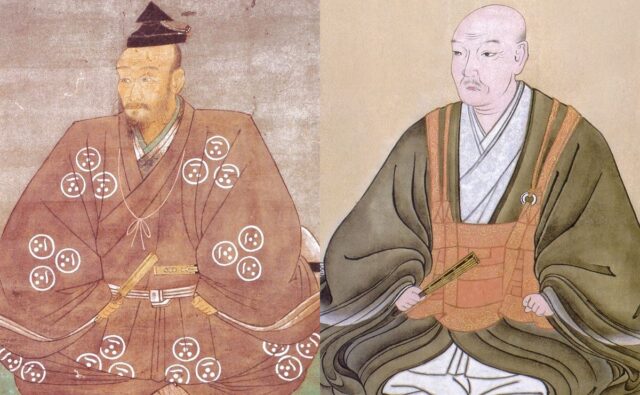

剣豪将軍と呼ばれた足利義輝/wikipediaより引用

これまでも三好家は義昭の父で12代将軍である義晴を京都から追放し、兄・義輝を白昼堂々と殺害し、さらには義昭自身も本圀寺の変(ほんこくじ)で襲撃されるなど将軍家にとって天敵のような存在です。

しかしこの改元案に対し信長は、義昭の意に賛成ではありませんでした。

「おいおい、個人的なトラウマで元号変えようとすんじゃねえよ。日本中が迷惑するだろ。てかどうしても変えたいなら『天正』一択だな!(超訳)」

この信長の提案に対し、義昭は、勝手に朝廷へおねだりし、元号を「元亀」に変えてしまいます。

信長が、若狭・越前遠征中という手も足も出ない時期を狙って強行したのです。

義昭が信長のことを「父」と呼び、信長が口うるさく政治にイチャモンつけてきても、天下の政治においては将軍優位に進められ、それを覆す権限がないことが分かります。

そして、やや調子に乗った義昭は、すでに信長が畿内から一掃したトラウマ・三好三人衆の再起を恐れ、大包囲網を勝手に画策します。

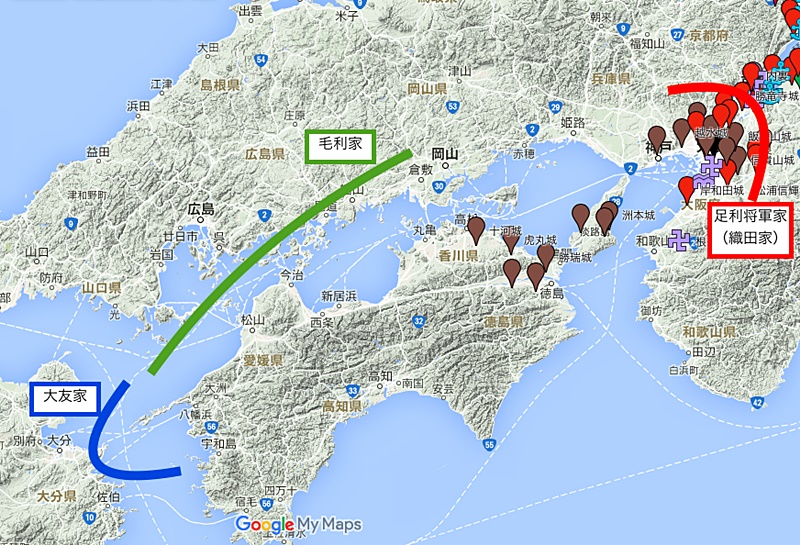

義昭は、三好三人衆が潜む四国を取り囲むように中国地方の毛利元就や九州の大友宗麟に御内書を密かに出し、畿内の「我が軍(当然、信長の軍勢です)と共闘で三好家を討伐せよ!」と命じたのです。

毛利元就(左)と大友宗麟/wikipediaより引用

しかしこれは信長にソッコー見つかり、「余計なことをするな」とお叱りを受け失敗していまいました。

コチラ、信長の傲慢さがうかがえるエピソードとして取り上げられる一件ですが全くの誤解でしょう。

義昭が信長の軍事力に頼っている以上、相談もせず勝手に軍略を立てて、あとはヨロシクとはいきません。

天下平定の大戦略は信長に決定権があるのです。

軍事については信長にほぼ全権があったことが分かりますね。

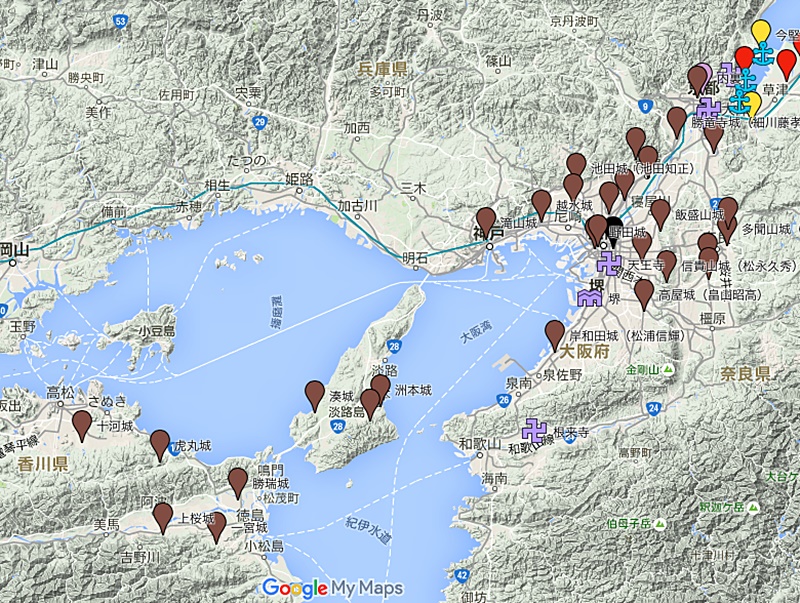

義昭が描いていた妄想のような構想――茶色の三好勢力を毛利(緑)、大友(青)、織田(赤)で取り囲む……って無理がありすぎます/©2016Google,ZENRIN

将軍といえども流浪生活の長かった義昭に直臣は少なく、自前の軍事力の整備が遅れていました。

畿内で将軍様としてふんぞり返るためには、自分に味方する大名の軍事力を背景にするしかなく、義昭にとってはそれが信長であり、畿内で無双状態の信長と手を組むことが最善の策だったのです。

このように義昭も信長もホンネはどうあれ、お互い利用価値のあるビジネスパートナーとしてオトナの関係が保たれておりました。

信長は、決して将軍をないがしろにした革命児ではなく、最後まで幕府の秩序と将軍へのリスペクトは忘れていなかったのです。

信長の軍事力に陰りが見え始めどうなる!?

この後、信長は畿内に潜り込んだ三好三人衆を【野田城・福島城の戦い】であと一歩まで追い詰めます。

しかし、本願寺の突然の蜂起と比叡山まで押し出してきた朝倉家に背後を突かれ、三好家と渋々和睦。

続く【志賀の陣】でも延暦寺に陣を張った朝倉家、浅井家との長期戦をこじらせた末に和睦に持ち込み、最悪の事態を切り抜けました。

浅井長政(左)と朝倉義景/wikipediaより引用

この頃から義昭は織田家の軍事力に不安を持ち始めます。

畿内一帯は信長の勢力圏でしたが、三好三人衆との和睦によって畿内の一部に三好家の勢力圏が生まれ、それがじわじわと拡大していたのです。

三好三人衆との和睦交渉のときに織田方の折衝役として活躍したのが、三好家宗家の三好義継や元・三好家家老の松永久秀です。

これは織田家と三好家の関係以上に、分裂していた三好家同士に久々の和解をもたらしました。

三好義継の領地は河内半国。

そして松永久秀の領地は大和一国。

キレ者の松永久秀ならば、さらに妄想を抱いたでしょう。

「ここで阿波、讃岐、淡路、摂津半国を支配下に置く三好三人衆と、河内の三好家宗家、そして大和の松永家が再び手を組めば、畿内の大半と四国が三好家の領地になり、天下の大半が我らのものになる。栄光よ、もう一度!」

四国から畿内を制圧する三好家の構想(茶色の拠点)。義昭の大包囲網構想よりも三好家の青写真の方がまだ現実的です/©2016Google,ZENRIN

本願寺や武田にも手を回し……

元サヤに戻った三好家と松永久秀は、ここぞとばかりに畿内乗っ取りを全力で開始。

元亀3年(1572年)、三好義継は河内を南北に半国ずつ分けていた畠山昭高の「高屋城」を攻撃しました。

高屋城は代々河内守護の居城で、そのためよく狙われたのでしょう。

戦国時代では畿内でも随一の攻城戦の多い城です。

本丸は古代の前方後円墳を利用した大城郭でしたが、古墳は宮内庁管理のため、現在では高屋城に誰も入ることができないというマニアにとっても幻の城です。

三好家はこの高屋城を攻略し、河内一国を支配下に置きます。

また、三好三人衆を摂津に誘い入れた摂津池田城の池田知正も、家臣の荒木村重、中川清秀と共に、摂津三守護の一人・伊丹親興を伊丹城に押し込め、同じく摂津三守護の一人で、三好家討伐に出た高槻城の和田惟政を【白井河原の戦い】で敗死させます。

こうして三好三人衆の畿内復帰は、摂津を再び戦国の世に叩き落としたのです。

三淵藤英イメージ(絵・小久ヒロ)

三好三人衆に四国から大軍勢を送り込む阿波三好家の家老・篠原長房は、摂津や河内、和泉など各地の国人衆に三好家に合力するよう調略し、畿内勢力をまとめます。

一方で、遠方の有力大名と手を結び、織田家を挟撃することも忘れません。

三好家は本願寺の寺内町の利権を保護して顕如と何かと仲良くしておりましたので、この顕如の妻(如春尼)と武田信玄の妻(三条の方・三条夫人)が姉妹同士という関係に着目。

武田家とも手を組んで信長の背後をうかがったのです。

三好義継と松永久秀は『三好嫌いの将軍もこれだけ既成事実を積み上げればそろそろなびいて来るだろう』と考えました。

しかし……。

※続きは【次のページへ】をclick!