戦国大名の兄弟ゲンカは命がけの事態に発展することも珍しくありません。

中には本人同士はいがみあっていなくても、周りが担ぎ上げたせいで対立してしまうケースがあったりもします。

織田信長と織田信勝(信行)の例をはじめ、伊達政宗と弟・小次郎も有名ですね。

実は、深刻な兄弟ゲンカになったのは大名家だけではありません。

中には、仏様に仕える身でありながら主権を巡って争った兄弟も……。

天正十九年(1591年)の1月19日、本願寺が京都に再移転することになりました。

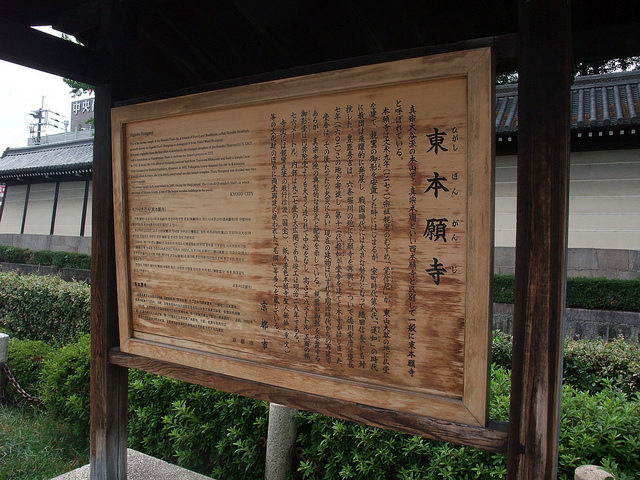

東本願寺

単なる引越しではなく後に東本願寺と西本願寺に分裂するキッカケにもなったものです。

経緯から振り返ってみましょう。

もともと京都にあった本願寺

もともと本願寺は京都にあったお寺でした。

本願寺=浄土真宗の開祖・親鸞が京都に葬られたので、改葬した際に当初の地名を取って「大谷廟堂」と名付けたのが始まりです。

親鸞/wikipediaより引用

その後、一般人からするとマイナーチェンジというような改名を何度か経て、途中で「オレが次の守役になりたかったのに!」と逆ギレした坊主にブッ壊されるなどの事件に遭いつつも、真面目な僧侶達の手によって守られていました。

真宗というと当時から結婚OK、長髪OKということもあり、この時点でかなり俗世に寄った感が漂い、後でもっと濃くなります。

そして南北朝時代の元亨元年(1321年)にこの廟堂は「本願寺」と名付けられ、お寺としての機能を持つようになりました。

あちこちに散らばっていた浄土真宗の信者を一本化するという目的もあったようです。

しかし、既存の大寺院(天台宗の比叡山延暦寺とか)の影響から脱しきることはできず、信者がまとまることはないまま時代が進みます。

延暦寺との争いでまたブッ壊されたり京都の別の場所へ引っ越したり、一向一揆となって加賀(石川県)で下克上を起こしたり、三河(愛知県)で徳川家を分裂させたり、すったもんだに見舞われながら信長の時代を迎えました。

京都→北陸→山科→大坂に移って信長と対決

信長が10年も手を焼いたことで有名な石山本願寺(大坂)。

実はここに来たのは天文元年(1532年)で、信長が生まれる1534年の少し手前のことでした。

それまでに京都→北陸→山科→大坂と「本願寺」(北陸では吉崎御方という名前)と引っ越しを繰り返した「安住の地」です。そう簡単に誰かへ譲るなんてできません。

信長の成長と同時進行で石山本願寺も勢力を強めていったと見ることもできます。

そしてドンパチが始まるわけですが、このとき既に石山本願寺の内部では講和派と抗戦派に分かれていました。

「全ての人は救われる」ということを伝えるために開かれた浄土真宗で権力争いってのも……草葉の陰で親鸞が泣いていそうな気さえしてきます(´・ω・)

開祖への同情はさておき、10年も同じ相手と戦をしていたので、信長も本願寺も次第に状況が変わってきます。

信長は荒木村重に突然裏切られ、その対処をしなくてはならなくなり作戦変更を余儀なくされました。

一方、本願寺側は頼みにしていた毛利水軍が信長の鉄甲船(真偽は不明)にやられてしまい、兵糧や弾薬の不足してきたため、戦の継続が難しいことを悟ります。

理屈から言ってお寺が戦闘力を有しているのもなんですが、この時代だから仕方ない。

そこでお互い密かに朝廷や馴染みの公家へ「そろそろ戦やめたいんですけど、こっちから退くと負けたことになっちゃうんで講和を命じていただけませんか」と工作を始めました。

そして本願寺の門徒が大坂(石山)を引き払うことなどを盛り込んだ講和が結ばれ、石山合戦は終わりました。

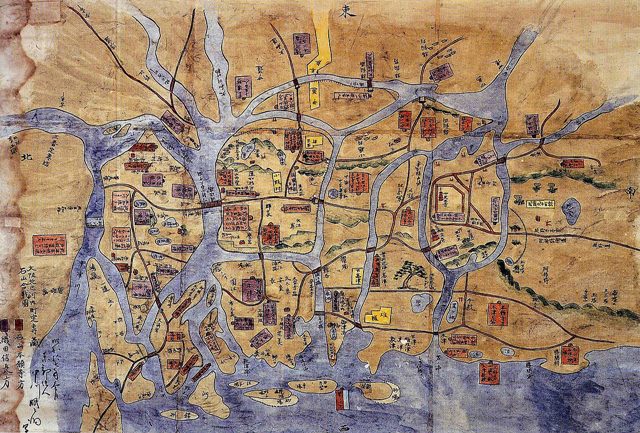

織田軍と石山本願寺が約10年にわたって激突『石山合戦図』/wikipediaより引用

徹底抗戦表明の長男を廃嫡

このときトップだった本願寺顕如(けんにょ)はこの決定に従って紀伊の雑賀(和歌山)に移動しました。

12歳で本願寺11代宗主となり如春尼(三条公頼の娘・信玄の妻と姉妹)と結婚した顕如/wikipedia

しかしその長男・本願寺教如(きょうにょ)は「信長に従うなんてイヤです!」とダダをこねてなかなか退去に応じようとしません。

前述のように、本願寺は親鸞の子孫がその遺影などを守ってきたので、トップはずっと世襲です。

浄土真宗では僧侶の妻帯が許されているため、子供作ってても生臭坊主になりません。

最終的には教如も立ち退くのですが、徹底抗戦を主張する教如に同調する者も多く、本願寺内部が真っ二つに割れてしまうのです。

この事態にプッツンした父・顕如は「お前みたいな不良息子には跡を継がせん!次は准如(じゅんにょ・顕如の三男)だから皆覚えとけよ!」と教如を廃嫡してしまいました。

だからなぜ宗教家で権力争いが発生するのか……というのはさておき、本番はこっからです!

※続きは【次のページへ】をclick!