織田信長の家臣の中で、あまり気持ちの良くない話題で語られることが多い人物がいます。

その名も荒木村重。

出家後の「道薫(どうくん)」あるいは字面が強烈な「道糞(どうふん)」で覚えている方もおられるでしょうか。

この村重、信長を裏切ったことで知られますが、それだけなら他にも何人かおり、時代が時代ですからどーってことはない。

村重のケースが特殊だったのは、自ら織田家に反旗を翻しておきながら一人だけさっさと逃亡した上に、その後も生き永らえたこと。

残された親類縁者はムゴい殺され方をされる――その可能性がわかっていたはずなのに、とにかくもう一人だけ、天正14年(1586年)5月4日に亡くなるまで逃げ続けたのです。

一体なぜそんな所業に及んだのか?

村重とはどんな人物だったのか?

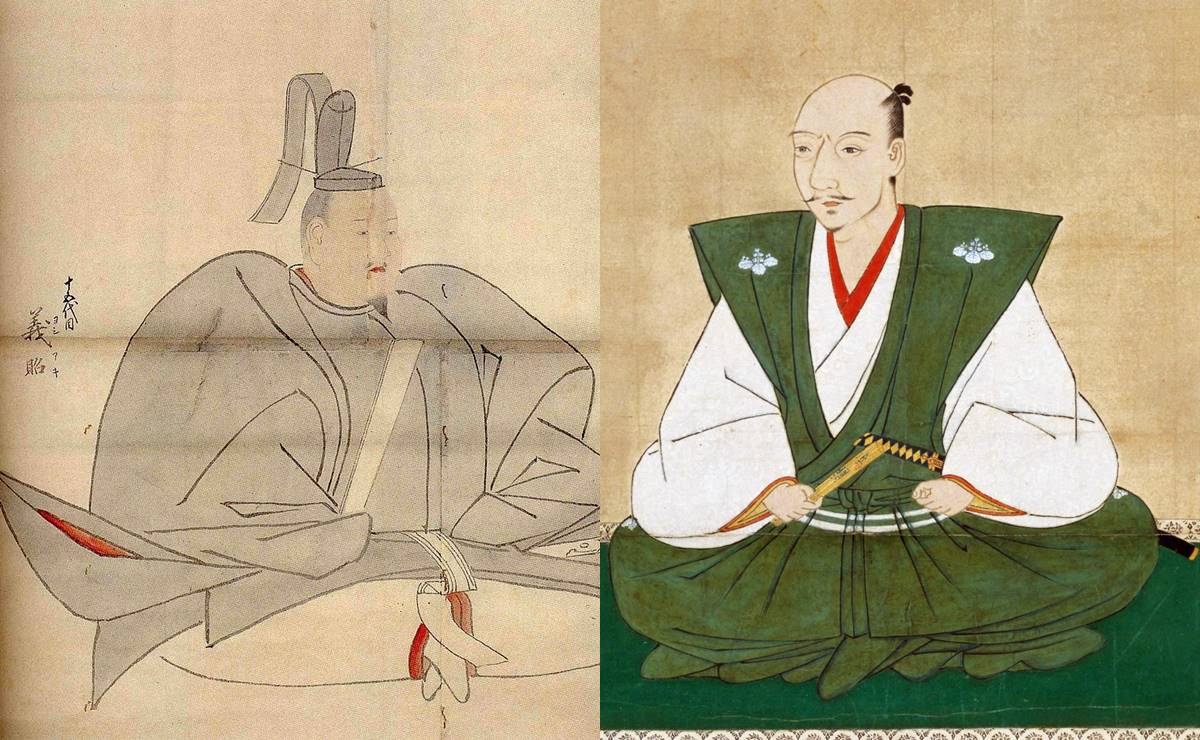

荒木村重/wikipediaより引用

その生涯を振り返ってみましょう。

荒木村重 池田氏の家臣に生まれる

荒木村重は天文4年(1535年)、摂津の戦国大名・池田氏の家臣の一人として生まれました。

荒木氏は丹波国・波多野氏の一族ともいわれていますが、定かではありません。

もし事実だった場合、遠くは藤原秀郷がご先祖様ということになります。

村重は、若い頃に池田長正の娘と結婚しました。

一族に名を連ねたようですので、それなりの信頼を得ていたのでしょう。

永禄11年(1568年)に信長が義昭を奉じて上洛した際、村重の主・池田勝正は三好三人衆と近かったため、将軍方と敵対しています。

しかし、程なく降参したため罰されずに済み、勝正は将軍位を継いだ義昭から、和田惟政や伊丹忠親とともに摂津の守護を命じられます。

和田惟政/wikipediaより引用

その後は主の勝正が将軍と信長に従ったため、村重もその一員として働きました。

具体的な例としては、永禄十二年(1569年)に【本圀寺の変】が起きた際、三好勢に襲撃された足利義昭の救援に動いた大名の中に池田氏がおり、村重も戦闘に参加していたようです。

他に明智光秀も防御を手助けして、結果、義昭は無事に済んでいます。

幕府サイドの和田氏と合戦

少し間が空いて、元亀元年(1570年)6月。

荒木村重と池田氏の一員・知正が、勝正に対してクーデターを仕掛けました。

三好三人衆の調略を受けてのことだったようで、勝正を追放、池田氏の当主は知正となります。

ただし、実権は村重が握っていたため、このクーデターは村重の一人勝ちともいえます。

こうなると、同じ摂津守護の二人(和田惟政と伊丹忠親)は当然警戒します。

特に和田惟政は【永禄の変】と一連のドタバタから足利義昭を救出した幕臣の一人であり、室町幕府への忠誠心が高い人でした。

つまり永禄の変を起こした三好三人衆とは敵対関係。

となると、彼らに近づいていく村重と池田氏に対しても警戒を強めます。

元亀2年(1571年)8月28日。

和田氏は池田氏と摂津の白井河原で戦となり、惟政が討死して池田氏が勝利を収めました。

それから2年近くの月日が流れた天正元年(1573年)、義昭と信長の対立が深刻化すると、村重は信長につきました。

足利義昭(左)と織田信長/wikipediaより引用

間もなくして、惟政の跡を継いでいた和田惟長が、高山右近らに追放されます。

村重と右近は懇意だったと言われており、この騒動にも村重が関与していたと考えられています。

信長に従い義昭攻めに参戦す

天正元年(1573年)3月29日。

荒木村重は逢坂で、岐阜から京都へ向かう途中の信長を出迎えました。

このときの上洛は、将軍・義昭を攻めるためのもの。村重には細川藤孝(細川幽斎)も同行しており、

「もう将軍様を見限り、信長様に仕えます」

と宣言したようなものです。

細川藤孝/wikipediaより引用

信長は殊勝に思い、二人に褒美を与えました。村重には、名工・郷義弘の刀が下賜されています。

実際のところ、この上洛で信長と義昭は一旦和議を結ぶに終わり、同年7月に再び対立。

槙島城へ逃げた義昭を信長が攻め、村重は信長軍の一員として戦いました。

一方、形式上は村重の主だった池田知正は義昭方。

義昭が槇島城の戦いに敗れて追放され、知正も没落します。

これにより、池田氏は摂津での権力を完全に失い、三人いた守護のうち伊丹忠親だけが残りました。

信長はこの構図を利用し、村重に忠親を攻めさせて、摂津を一元支配しようと考えたようです。

村重に摂津の大部分における支配権を与えると、当人もよく働き、天正二年(1574年)11月には伊丹城を攻略。有岡城と改めて居城とします。

さらには天正三年(1575年)、有馬の有馬氏を滅ぼして、摂津の一元支配を確立しました。

それだけではありません。

他地域の戦である【越前一向一揆】の攻略や【石山本願寺攻め】【紀州征伐】にも参加して武功を挙げ、信長からの覚えも上々といったところ。

織田信長/wikipediaより引用

さらには播磨の国人たちとの仲介も務めていたようです。

こうした八面六臂の活躍で、やっかみを買ったのでしょうか。

いつしか良からぬ噂が立ち始めました。

※続きは【次のページへ】をclick!