戦国時代に数多いる剣豪の中でも、際立った存在である塚原卜伝とは何者なのか?

宮本武蔵との対決をはじめ、数多の剣士や将軍に技を指南したことでも知られ、元亀2年(1571年)2月11日がその命日となります。

様々な逸話や伝説は果たしてどこまで事実だったのか、その事績を振り返ってみましょう。

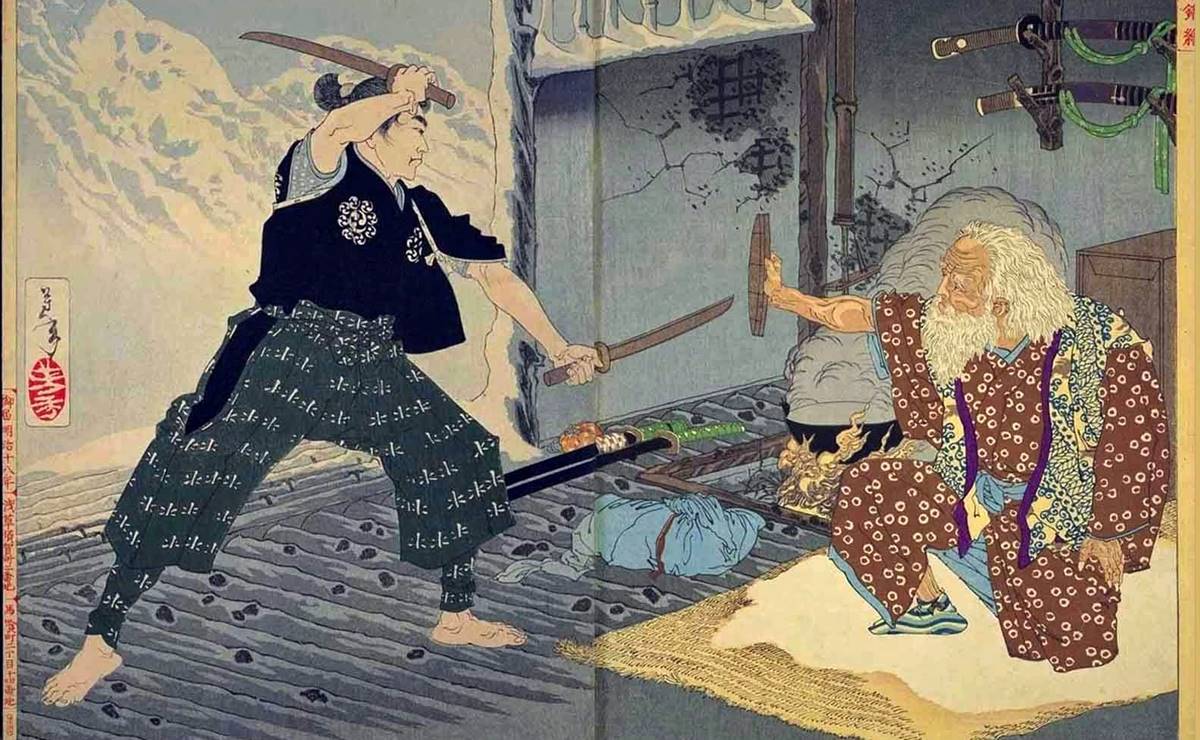

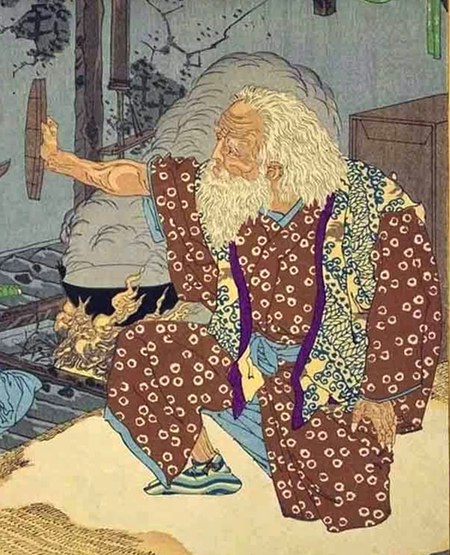

塚原卜伝と宮本武蔵の対決を描いた武蔵塚原試合図(月岡芳年)/wikimedia commons

兵法三大源流の一つ・神道流を学んだ塚原卜伝

塚原卜伝は延徳元年(1489年)、現在の茨城県鹿島市で代々剣術の先生をやっていた家に生まれました。

父は卜部覚賢。

幼少の頃からこの父に武術を教えられ、鹿島上古流(かしまじょうこりゅう)や鹿島中古流(かしまちゅうこりゅう)など、この地に伝わる著名な剣術を修めていき、後に、塚原土佐守安幹(つかはらとさのかみやすもと)の養子となりました。

同じ鹿島氏族で、塚原安幹もまた著名な剣術家です。

天真正伝香取神道流(てんしんしょうでんかとりしんとうりゅう)の創始者である飯篠家直(いいざさいえなお)の高弟でもあり、この安幹の子になることで、卜伝は【兵法三大源流】の一つに数えられる【神道流(鹿島・香取)】を学ぶのです。

兵法三大源流

◆念流……南北朝時代の禅僧であり剣術家でもある念阿弥慈恩(ねんあみじおん)が始めた流派

富田長家

鐘捲自斎

伊藤一刀斎

山岡鉄舟

◆神道流……香取と鹿島で受け継がれてきた流派

塚原卜伝

根岸兎角

諸岡一羽

近藤勇(天然理心流)

◆陰流……愛洲久忠(あいすひさただ)が始めた流派

上泉信綱

柳生石舟斎

丸目長恵

疋田景兼

真剣勝負19回 戦場参加37回

才能と良い環境に恵まれた塚原卜伝は、十代後半の頃には既に剣豪として知られていたようで。

元服後に、塚原新右衛門高幹を名乗り、武者修行の旅へ出ます。

その中で戦に参加したこともあれば、行く先々で教えを請われたこともあり、当時にしてはかなり広い範囲で逸話を残してきました。

例えば17才のときには京都清水寺で真剣勝負を行い、対戦相手の武士を倒しています。

詳細は不明ながら、戦場に出ている本物の武士ですから腕には当然自信があったのでしょう。

それに勝つのですから、よほど卓越した技能・実力を有していないとそんな芸当はできないはず。

実際、この後も卜伝は放浪を続けて、恐ろしい戦績を残したとされます。

・真剣による勝負……19回

・戦場に参加……37回

・討った敵の数……212回

しかし、いかに伝説的剣豪と言えども、戦いの連続の日々にいつしか心労が重なり、二十代後半で地元の鹿島へ帰還します。

その頃にはメンタル的にはボロボロだったようで……卜伝は再び地元で剣術の修業を始めました。

義父・安幹の薦めで鹿島城の宿老・松本政信に「一つの太刀」を教わり、年月をかけ、ついに自身の「一之太刀」を完成。

鹿島新當流を始めました。

その後、卜伝は二度ほど武者修行の旅へ出ております。

といっても以前のように真剣勝負の場を求めてというより、教えを請われて剣術を伝えた――という捉え方のようで、実に多くの著名なお弟子さんたちがおります。

あわせて見てみましょう。

新選組の天然理心流も卜伝の一派になる!?

弟子たちは大きく二つのグループに分かれます。

といっても弟子同士の面識があったのはごく一部でしょう。

まず一つは、後に自らもまた剣術の流派を興した人々です。

例えば、戦国時代の剣豪・諸岡一羽(もろおかいっぱ)が一羽流を興し、さらにその弟子がまた新たな流派を創設していったりしています。

塚原卜伝が「剣聖」と呼ばれるのは、後世に語り伝えられた実力や人格などに加えて、「師匠の師匠の師匠(ry)なんだからエライ人に決まってんだろ!」といった遠い存在に対する尊崇の念からというのもあるんでしょうね。

ちなみに、新撰組局長・近藤勇が会得したと言われている”天然理心流”も卜伝の流派・鹿島神道流や一羽流の流れを汲むとされています。

卜伝の孫弟子の孫弟子みたいな見方ができるかもしれません。

ややこしいな。

将軍様や名門武家など名だたる武将たち

そして弟子グループのもう一つは、戦国武将たちです。

「剣豪将軍」こと足利義輝。

剣豪将軍と呼ばれた足利義輝/wikipediaより引用

大河ドラマ『麒麟がくる』でも剣術の見せ場があった細川藤孝(細川幽斎)。

細川藤孝/wikipediaより引用

家が滅びても妻LOVEで生き残った今川氏真。

はたまた北畠具教など、錚々たるメンバーが名を連ねています。

北畠具教/wikipediaより引用

武家の名門ばかりですね。

どちらもはっきりした記録がなく「ホントに弟子?(´・ω・`)」という人もいるのですが、まあそれだけ尊敬されていたということですね。

足利義輝や北畠具教は上泉信綱から教わったかも……なんて話もあります。

個人的には、義輝がああいう死に方をしているので、これを聞いたお師匠様の卜伝が何を思ったかとかものすごく興味があります。小説とかでありそうですね。

また、剣の道を極めた人にはままあることですが、卜伝は「戦わずして勝つ」ことも重視していました。

「被害を最小限にして勝つ」ともいえますかね。

これを示す有名なエピソードとして、象徴的なものがあります。

これが無手勝流だ! ハーッハッハッハッハ!!

あるとき塚原卜伝が琵琶湖を渡る船に乗り、相客と話していたところ勝負を持ちかけられました。

卜伝は面倒だったのか早く目的地に行きたかったのか、なかなか受けようとはしません。

しかし相手がしつこいので彼も折れ、「そこまで言うなら一本だけ」ということで別の船に移って近くの小島に向かいました。

相手はあの塚原卜伝と勝負ができるということでwktkdkdk足がつくところまで来たと見るや否や、さっそく降り立ちました。

と、卜伝はここで予想だにしない行動に出ます。

なんと、相手を一人残してそのまま船を再び漕ぎ出していったのです。

呆然とする相手を尻目に、彼は「これが無手勝流(むてかつりゅう)だ! ハーッハッハッハッハ!!」(意訳)と呵呵大笑して去っていったとか。確かにその通りだけど……。

相手はその後誰かに助けてもらえたんですかね。

鍋蓋対決:武蔵は卜伝の死後に生まれている

また、塚原卜伝と勝負というと宮本武蔵との逸話も有名ですね。

「武蔵が卜伝の食事中に乱入して切りかかったが、卜伝は鍋の蓋で防御して応じた」というものですが、そもそもこの話には重大なミスがあります。

卜伝は元亀二年(1571年)2月11日に亡くなっています。

しかし、武蔵は天正十二年(1584年)頃、戦国史で言えば【本能寺の変】後に生まれたとされ、二人が会える可能性はゼロ。

まぁこの話自体が江戸時代あたりに出てきたものらしいので、当時の剣術ファンが

「卜伝と武蔵だったらこういうことできんじゃね!?」

「なにそれかっこいい!!」

「さすが剣聖!俺達にできないことを(ry」

みたいな感じで盛り上がって大ウケした結果、現代まで知られるようになったんでしょう。

話に尾ひれがつくというのは今も江戸時代も変わらないんですね。

卜伝の最期は、剣豪ということで物騒な話かと思われがちですが、意外にもそうではありません。

晩年は塚原城の近くに草庵を建て、そこで悠々自適な生活を送られたそうです。

そして前述の通り元亀2年(1571年)2月11日に83才で死去。

鹿嶋市に墓所があり、今なお現地を訪れる人が絶えず、ネット上にも訪問者の写真や声が掲載されています。

以下に地図もございますので、皆さんも命日のこの季節にひとつ墓参でもいかがでしょうか。

あわせて読みたい関連記事

-

刀を握ったまま敵勢に斃された剣豪将軍・足利義輝|室町幕府13代の壮絶な生涯

続きを見る

-

細川藤孝(幽斎)の生涯|光秀の盟友は本能寺後の戦乱をどう生き延びたのか

続きを見る

-

今川氏真は愚将か名将か?仇敵だった家康や信長とその後も友好的でいられた理由

続きを見る

-

戦国時代 最後の剣豪・宮本武蔵62年の生涯~六十余戦無敗はどこまで本当なのか

続きを見る

【参考】

国史大辞典

歴史群像編集部『日本剣豪100人伝』(→amazon)

塚原卜伝/Wikipedia