政治や憲法の話って、とっつきにくいですよね。

それが歴史のお勉強なら尚更ですが、中には親しみやすい話もあります。例えば次の一文。

「板垣死すとも自由は死せず!」

まるで映画みたいな名言で、誰しも小中学校の授業で通るハズです。

これ、実際には別の言葉だったのですが、なんで現在に至るまで誤解されたまま伝わっているのか――そういった話も含めて噛み砕いて飲み込んでいけば、歴史上の政治や憲法ネタも興味を持てるようになるのでは?

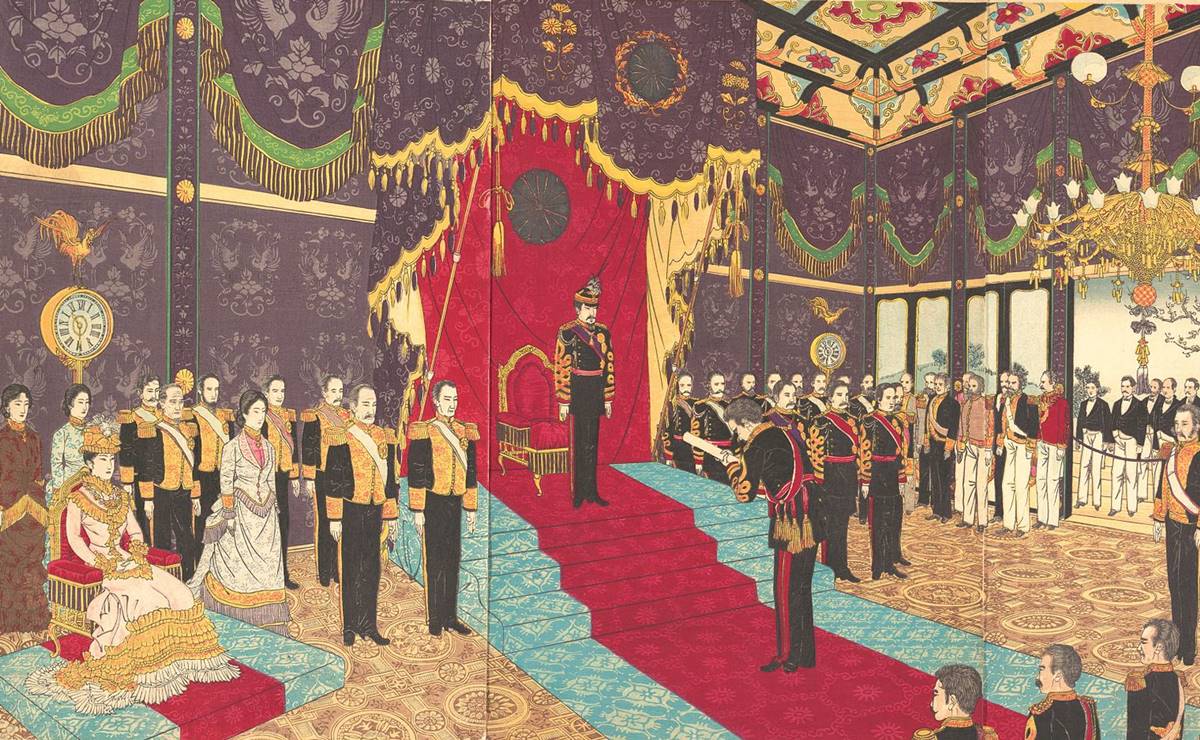

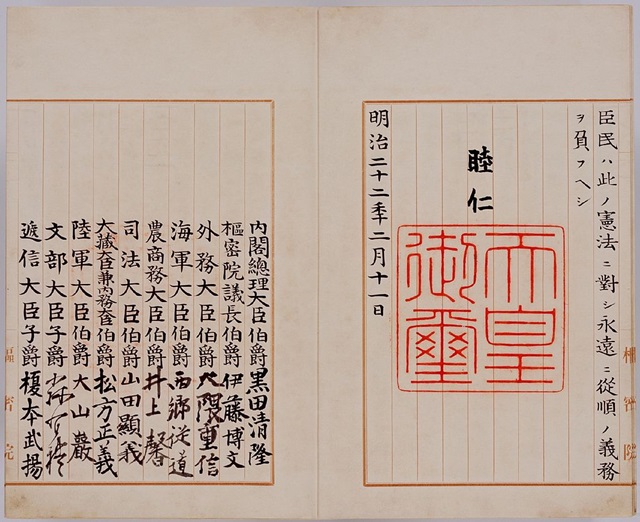

明治22年(1889年)2月11日は大日本帝国憲法が発布された日。

今回は自由民権運動(1874年~)からの大日本帝国憲法(1889年)と帝国議会(1889年~)をスッキリ整理してみましょう。

自由民権運動とは?

まず自由民権運動から。

これは「国会開設と憲法制定を目指して、板垣退助などが行った政治運動」のことです。

時代は、明治初期の話ですね。

具体的には「明治六年の政変(1873年)」で政府を去った板垣退助が地元・土佐で始めたものです。

この政変は【征韓論】を巡って敗北となった板垣退助や西郷隆盛、江藤新平などの主要人物たちが下野(政府を辞職)したものです。

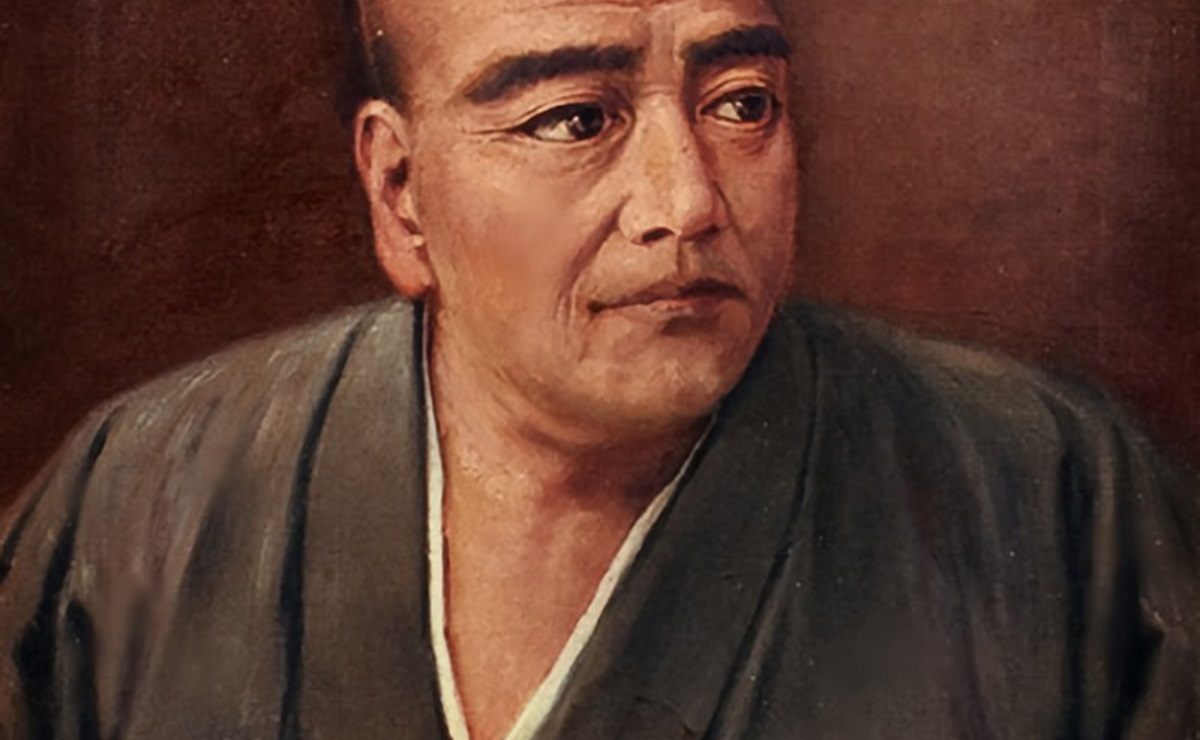

西郷隆盛(石川静正画の油彩)/wikipediaより引用

後に江藤新平が佐賀の乱(1874年)を起こし、西郷が西南戦争(1877年)へと駆り出されてしまうのに対し(不平士族の反乱)、板垣は全く違う方法から政府へのアプローチを始めました。

それが民撰議院設立建白書の提出です(1874年)。

板垣は明治政府に対して、こんな意見書を出しました。

「政府は国民に多くの義務を課すのに、国民の意見を聞かないのはおかしい。国会を作って、国民の意見を取り入れた政治を行うべきだ」

元々、五箇条の御誓文の中にも「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ」とあるため、明治政府にとっても永遠に無視できるものではありませんでした。

さらに、板垣の建白書は新聞にも掲載され、彼自身も積極的に自分の考えを広めていったことで、自由民権運動に賛同する人々が増えていきます。

また、さまざまな士族反乱の末に西南戦争で西郷らが敗れたことにより、生き残った士族たちも「チカラではなく言論で自分たちの立場を守っていこう!」と考えを変えていきます。

この辺、同時進行なのが実にややこしいところです。

「吾死スルトモ自由ハ死セン」がなぜか……

こうした士族の反乱を経て、政府としても

「また暴徒化されてはたまらない」

と考え、一時は自由民権運動を取り締まろうとしたこともありました。

このころ板垣が暴漢に襲われるという事件も起きています(1882年の岐阜事件)。

その際、彼が言ったとされるのが有名な「板垣死すとも、自由は死せず」ですね。

板垣退助/国立国会図書館蔵

元の発言は

「吾死スルトモ自由ハ死セン」

だったようで、世の中へ伝わる間に変形したようです。

他の言葉だとする証言もいくつかありますが、いずれにせよ同じような意味の言葉ですので、そこは庶民へ伝わりやすい文言で良かったかもしれません。

もしかしたら、板垣を襲った犯人たちは、運動の中心である板垣にわざと危害を加える事で、自由民権運動に加わった人たちを激高・暴徒化させ、政府が武力で取り締まる口実を作ろうとしたとか?

幕末も西南戦争もそんな感じでしたし。

しかし、このときはそうはいきませんでした。

「力尽くではなく、請願で国に意見を聞いてもらおう」という人々が政府の思った以上に多く、板垣らによる国会開設の請願書への署名は日々増えていったのです。

そして板垣は日本初の政党・自由党を結成しました。

大日本帝国憲法とは?

このころ中央では、明治十四年の政変(1881年)が起きておりました。

随分と政変が好きだな!

というツッコミはさておき、これは簡単にいえば、憲法をドイツ式かイギリス式にするかで政府内が揉めて、「議会政治と国会の開設を急ぐべき」としていた大隈重信が失脚します。

以降、岩倉具視と伊藤博文によって憲法制定が主導されることになります。

伊藤博文/国立国会図書館蔵

しかし、大隈も政治を諦めてはおらず、立憲改進党を作って政界へ新たなアプローチをはじめました。

この党は割と早く解党してしまいましたが、後継となる党があるので完全に消滅したわけではありません(こうした動きが受験生泣かせの政党乱立に繋がっていきます)。

中央で政争が起きている間も、国会と憲法制定を求める声は高まり続け、政府はついに折れます。

明治十四年10月に「明治二十三年(1890年)までに国会を作るよ」と発表し、翌年、伊藤博文が憲法研究のため、ドイツとオーストリアに派遣されるのでした。

現地で憲法のプロにみっちり教えを受けた伊藤。

一年半ほどで帰国し、さっそく起草を始めます。

そして三年ほどかけて草案が作られ、その後、審議とドイツ人顧問らの意見を取り入れて完成したのが……大日本帝国憲法です。

最も参考にしたのはプロイセンの憲法(正式には「ドイツ国憲法」。他にビスマルク憲法やドイツ帝国憲法といった意訳アリ)だとされます。

ヨーロッパの中でも新興国に入るプロイセンを参考にしたのは、かの国の憲法が君主の権力を重視していたからです。

明治天皇を中心かつ神格化したい政府にとっては、ちょうどいいお手本でした。

※続きは【次のページへ】をclick!