こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

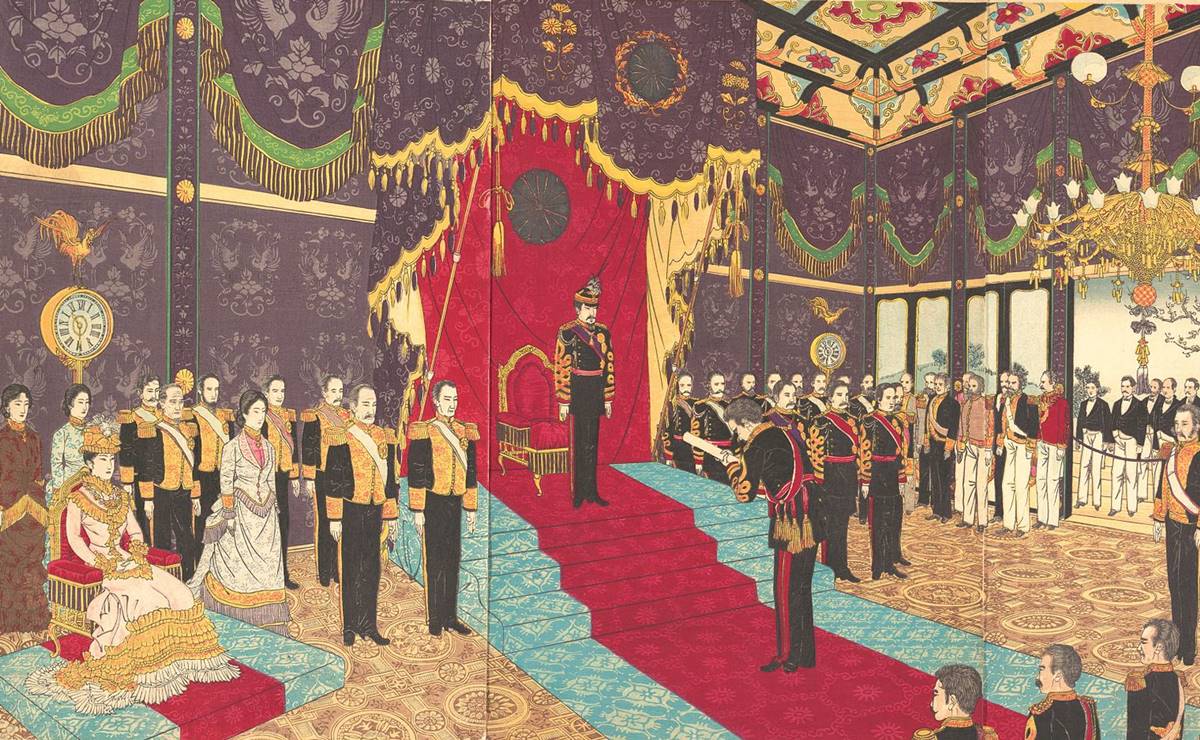

【大日本帝国憲法】

をクリックお願いします。

憲法に記された天皇の特権とは?

大日本帝国憲法の中で天皇のみが持つ特権とされているものは、

・統治権

・立法権

・宣戦、講和、統帥権

などがあります。

とはいっても、これは半分以上名目であって、ほとんどの権利は議会の協力を得た上で行使されていました。

ある意味で例外といっていいのは統帥権でしょうか。

「陸・海軍は天皇が直接率いる」という意味ですが、同時に「軍は天皇に直接指揮されるべきものだから、議会や政府の指図を受けない」ということにもなりえます。

この辺が後に大問題どころでは済まない話になるわけです。ご存知、戦時の軍部による独走ですね。

余談ですが、政府が憲法を起草~完成させている間、自由民権運動をしていた人々によって私的な憲法案が作られたこともありました。

「私擬憲法」と呼ばれています。

中には「選挙によって選ばれた議会は、行政権の主張である天皇に優越する」とした超先進的なものまであったようです。

よくこの時代に発表できましたね。

大日本帝国憲法は一応、欽定憲法(=天皇から臣下・国民に与えた憲法)のはずですが、序文で「皇祖皇宗の神霊から授かった権力により天皇は臣民を統治します」的なことが書かれているので、王権神授説のような部分もあるように思えます。

王権神授説とは、書いて字のごとく「王様は神様から権力を与えられたんだからエラい!」という説です。

しかし、ヨーロッパでは16世紀(=明治時代からみて300年程度前)に出てきた説なので、当然近代的ではありません。

憲法は先進国の条件として好意的に受け入れられた

明治天皇は立憲君主であろうと務めていましたし、立場上本心を漏らすことは控えていたでしょうから、この辺をどう考えていたかはわかりません。

エドアルド・キヨッソーネが描いた明治天皇/wikipediaより引用

しかし、うがった見方をすると「明治政府がいかに天皇を神格化し、統治に利用するか腐心していた」ことの現れともとれますね。

そのくせ条文などでは立憲君主制を強く意識したと思われる「◯◯の場合に天皇は◆◆できる」といった文が続くので、ねじれているというかなんというか……。

神聖視するのか利用しようとしてたのか、どっちなんだ?とツッコミたくなってきます。

この頃お雇い外国人として日本に来ていたドイツ人医師エルヴィン・フォン・ベルツは

「伊藤博文が皇太子(後の大正天皇)に関する話の中で、操り人形を動かすような仕草をしてみせた」

と日記に書き残していました。

憲法の中にもそういった考えが現れていたのでしょうか。

しかし、当時は「憲法ができる」=「先進国としての最低条件」と受け取る人が多く、好意的に見られていました。

「議会ができる」=「国民から選ばれた議員が国政に参加できるようになる」からだと思われます。

日本初の衆議院選挙は、大日本帝国憲法発布の翌年である明治二十三年(1890年)に行われました。

ただし投票権を持つのは成人男性のうちごく限られた一部(直接国税15円以上の人)だけで、選挙で選ばれるのは衆議院のみ。

良くも悪くも“最初の一歩”だったわけですね。

帝国議会とは?

議会は「帝国議会」と呼ばれ、略して「国会」とされました。

おおむね「大日本帝国憲法が使われていた時代=帝国議会だった時代」と思っていいでしょう。

帝国議会は、

・貴族院

・衆議院

の二院制で、衆議院が予算先議権を持つ以外、ほぼ対等の権限を持っていました。

この時代の日本での貴族=華族なのに「華族院」じゃないのは、もしかしたら皇族や高額納税者・学者なども貴族院議員になれたからですかね。

ちなみに、華族や貴族院議員になった元大名もたくさんいました。

例としては徳川慶喜や松平容大(容保の息子)、毛利元徳(毛利敬親の息子)などがいます。

隠居生活で狩猟を楽しんでいた慶喜/wikipediaより引用

さすがにこのくらいの時代になると、維新時に大名だった人より、その次の世代が増えており、時の流れが感じられますね。

帝国議会は毎年12月に召集され、会期は三ヵ月とされていました。

必要により勅命で延長したり、臨時会も時と場合によって開くことが可能でした。この辺は現代の国会と似ていますね。(現代は毎年1月に通常国会招集・会期150日)

帝国議会では、衆議院が解散されると貴族院も停会しましたが、逆に貴族院によって衆議院が何かしらの制限を受けることもありました。

現代の国会では「衆議院の優越」があるので、ここが大きく違いますね。

現代から見れば、明治時代の憲法や議会には不十分な点やツッコミどころがたくさんあります。

しかし、その背後には当時の情勢や価値観が大きく影響しているのですから、時代が変わったということです。

大日本帝国憲法が廃止されたのは、日本国憲法(現代の憲法)が施行された昭和二十二年(1947年)のこと。

既に、日本国憲法のほうが長く使われていることになります。

現代の憲法も、今後大きく情勢が変わることがあれば、改正や廃止せざるを得ないときが来るのかもしれませんね。

あわせて読みたい関連記事

-

西郷は死に場所を探していた? 征韓論と明治六年の政変で新政府はガタガタに

続きを見る

-

処刑後に斬首写真を晒された江藤新平~肥前藩の逸材41年の生涯まとめ

続きを見る

-

西郷隆盛~幕末維新の時代を最も動かした男~誕生から西南戦争まで49年の生涯とは

続きを見る

-

不平士族の反乱はなぜ連鎖した?佐賀の乱→神風連の乱→秋月の乱→萩の乱→西南戦争

続きを見る

-

なぜ「佐賀の乱」が起き どう鎮圧されたのか? 最後は江藤と島の首が晒されて

続きを見る

-

西南戦争が起きたキッカケは何なのか「視察」を「刺殺」と勘違いって本当なの?

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

国史大辞典