戦国時代も終盤にさしかかった天正十二年(1584年)12月初旬、【さらさら越え】が強行されました。

といっても、初めて耳にする方は、ワケがわかりませんよね。

さらさら越えをまず三行でまとめますと……。

というものですが、余計にワケがわからなくなったかもしれません。

ゴアテックスもテントもない戦国時代に、飛騨山脈やら黒部ダムやらのある険しい冬山を、徒歩で越えるなんて自殺行為にも等しい愚行。

現代のお騒がせユーチューバーでもやらないでしょう。

しかし、それを断行した佐々成政にも相応の理由がありました。

徳川家康や織田信雄(信長二男)、豊臣秀吉にも大いに関係のあるこの「さらさら越え」。

順を追って振り返ってみます。

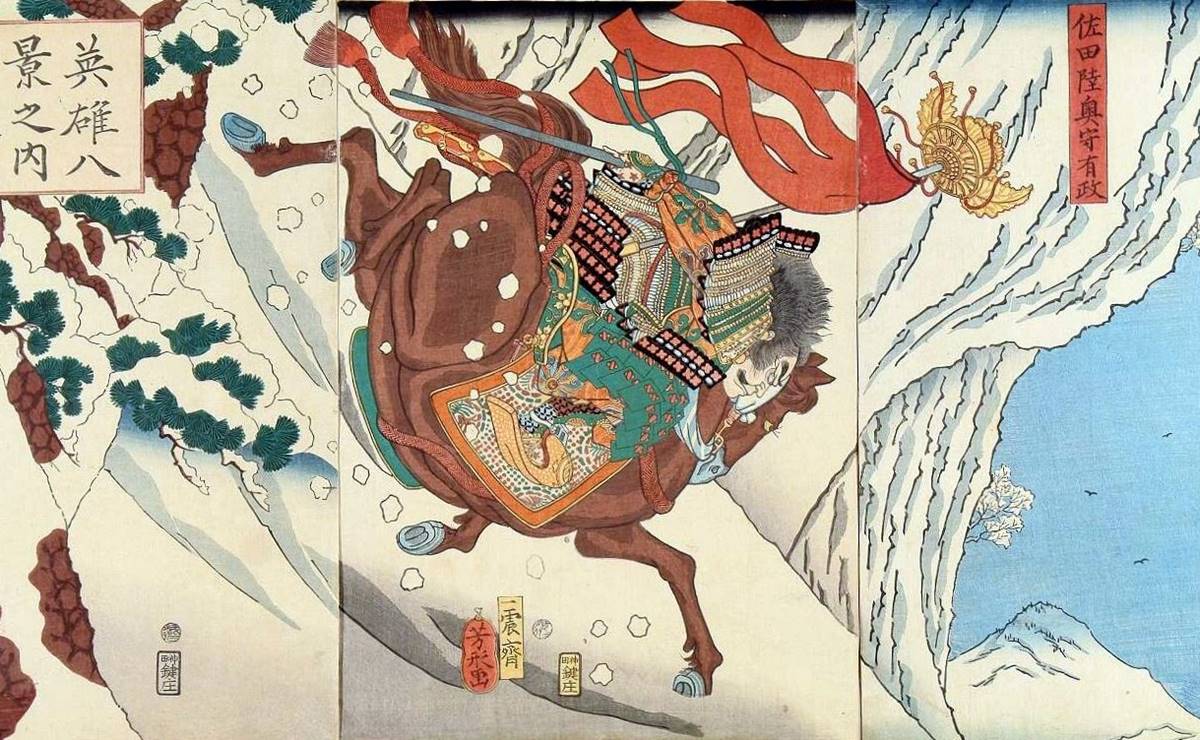

佐々成政/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

「さらさら越え」のキッカケは秀吉vs家康の合戦

「さらさら越え」の発端は、何だったのか?

その答えは、徳川家康と豊臣秀吉が直接対決をした【小牧・長久手の戦い(1584年3~11月)】です。

以下に関連記事がありますように

-

秀吉vs家康の総力戦となった「小牧・長久手の戦い」複雑な戦況をスッキリ解説

続きを見る

徳川家康が織田信雄(織田信長の二男)と共に2~3万の連合軍で挙兵して、豊臣秀吉らの大軍7万(10万とも)と全面対決した合戦ですね。

規模の大きな割に、本格的な戦闘が起きたのは【長久手の戦い】ぐらいで、全体としては睨み合って両軍動けず状態。

そのうち、本拠地の長島城を囲まれそうになった織田信雄が、家康の了承を得ず、勝手に秀吉と和睦してしまうという、どうにもしまらない終わり方でした。

織田信雄/wikipediaより引用

当然ながら家康は困惑しきりで、困ったのは佐々成政も同様でした。

成政は、直接この戦いに参加していたわけではありませんが、北陸地方で秀吉方の前田利家と上杉景勝の間に挟まれて奮闘していたのです。

要は、反秀吉になっていたんですね。

その証拠に、前田家とはこの年の9月に【末森城の戦い】という死闘も繰り広げており、簡単には引けない状況でした。

というか、成政には、以前から秀吉との間に因縁があったのです。

おまえら、勝手に和睦してんじゃねぇよ!

最も大きな因縁は、前年、天正11年(1583年)のことでした。

柴田勝家が秀吉と揉め【賤ヶ岳の戦い】で負けたとき、成政は勝家サイドにいて、敗戦の結果、自身は頭を丸めた上、幼い娘を人質に出してまで許しを得ていたのです。

かつて織田信長のもとで共に出世を競い合った立場だけに、秀吉の風下へつくのは屈辱だったでしょう。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

こうした過去の遺恨が積み重なり、小牧・長久手の戦いでは家康サイドについていただけに、秀吉とあっさり和睦を締結されてはたまったもんじゃありません。

しかも、合戦を始めた織田信雄が勝手に止めてしまうんですから、絶望感もハンパじゃない。

実は、天正12年(1584年)3月に始まった小牧・長久手の戦いは、11月になるまで、実に半年以上にも及んでおり、戦況は膠着していたとはいえ、戦いは、どちらに転ぶかわからない状態でした。

そんなときに信雄一人が勝手に折れ、仕方なく家康も退いた――と聞けば、自ら直談判したくなるのも無理ありません。

和睦が成立し、このまま家康が秀吉に取り込まれてしまえば、反秀吉のポジションを取った自身の身も危険になるばかりです。

そこで「家康、講和したってよ」(超訳)の知らせを受けた成政は、居ても立っても居られず、直接話をするため、富山から浜松城へ向けて出発することにしたのです。

問題はルートでした。

ここからは地図を確認しながら、進めて参りましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!