豊臣秀吉と柴田勝家が覇権を巡って起きた賤ヶ岳の戦い――。

前哨戦や戦後処理も含め、一連の戦いをそう呼ぶことが多いのですが、近江(現・滋賀県長浜市)にあった「賤ヶ岳」という場所で決着がついたのが天正11年(1583年)4月21日でした。

それは一体どんな戦いだったのか?

色々と複雑な展開でしたので、理解重視でわかりやすく振り返ってみましょう。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

なお、秀吉にはこの頃まだ豊臣の姓はありませんでしたが、表記は豊臣秀吉で統一させていただきます。

秀吉の三法師vs勝家の信孝ではない

話は【本能寺の変】直後に遡ります。

【山崎の戦い】で明智光秀を討ち、織田信長の仇を取った秀吉は、織田家内での立場を急激に強くしました。

明智光秀/wikipediaより引用

他の織田家重臣たちにとって、成り上がり者にこんな行動をさせるのは面白くありません。

特に、遠方にいたとはいえ筆頭家老としての責任感と能力を持っていた柴田勝家は、歯噛みするどころの悔しさではなかったでしょう。

そんな中「今後の織田家をどうするか」という会議が行われます。

三谷幸喜さん映画の舞台にもなった【清洲会議】ですね。

ここで秀吉は

「血統の順からいって、織田信忠(信長の嫡男)様のご子息・三法師様に家督を継いでいただき、我々が守り立てよう」

と言い出した。

一方、勝家はこう。

「血統も大事だが、三法師様はまだ幼い。ここは年長の織田信孝(信長の三男)様に継いでいただき、三法師様が成長されてから改めて考えてはどうか」

というのが従来のよく知られた清洲会議ですが、実はこれ、後世のフィクション。

実際は以下の通りでした。

織田信忠の子である三法師が家督を継ぐのは決まっている。

だが、まだ幼いゆえに、三法師が成人するまで誰かが名代をつとめなければならない。

それを織田信雄がつとめるのか、織田信孝がつとめるのか?

いわば織田家の兄弟二人で主導権を奪い合ったというのですね。

織田信雄(右)と織田信孝/wikipediaより引用

信孝に頼られた勝家は

かつては、しゃしゃり出る秀吉に柴田勝家がブチ切れ、直接対決へなだれ込む――そんなイメージが強い清洲会議でしたが、実際は織田信雄と織田信孝の名代を巡る争いだった。

では両者のどちらが勝ったのか?

というと引き分けと申しましょうか。

三法師を守るのは、信長からも信頼の厚かった堀秀政に任されました。

古参の信長側近である秀政であれば、柴田勝家や豊臣秀吉だけでなく丹羽長秀も池田恒興も納得のいく人事となります。

そして残された織田領を分配して一旦は落ち着こう!ということになったのですが……その状況に我慢できなくなったのが織田信孝でした。

信孝は自らが三法師を抱え込もうとして秀吉と揉め、武力で対抗するため柴田勝家に助力を求めたのです。

いわば信孝が導火線に火を付けたのですね。

猛将として知られた柴田勝家/Wikipediaより引用

こうなれば勝家としても、できるだけ味方を増やさねばならず、周辺地域の大名や織田家臣たちを自分になびかせようと動き始めます。

むろん秀吉とて黙っていられません。

いつしか構図は秀吉vs勝家という争いとなっていき、徐々に形勢は秀吉有利に傾いていきます。

やはり調略や外交活動では一枚上手だったのでしょう。

しかも何回かの小競り合い(物理)が起き、秀吉がいつまでも平穏なままで済ませるつもりがないことが明らかになります。

そして清洲会議から約半年後、ついに事態が本格的に動き始めました。

秀吉が、長浜城を攻めたのです。

長浜城(模擬天守)

長浜城は、清洲会議での交渉で勝家が手に入れた城であり、養子の柴田勝豊に守らせていました。

しかし秀吉にとっては元々が自分の城ですから、どこが攻めやすいかなんて重々承知の上だったことは間違いありません。

勝豊はあっけなく降伏。

他の養子と比べて日頃から冷遇されていた勝豊は、あまり粘る気がなかったのかもしれません。

時、折しも冬。

北陸の勝家がすぐには動けないことは十分に計算し尽くしての秀吉の行軍でした。

賤ヶ岳で一進一退のまま睨み合い

しかし、柴田勝家も黙って春を待っていたわけではありません。

まだ雪解けが終わりきらないうちから兵を出し、両者は直接ぶつかり合います。

一ヶ月ほどは一進一退という状況でしたが、ここにきてまたしても秀吉と勝家それぞれの違いが明らかになりました。

勝家方はいわば織田家の重臣たちの連合ですから、明確な上下関係がありません。

多少顔を立てたり先輩後輩のような意識はあったでしょうが、「勝家に絶対従わなくてはならない」という感覚は薄かったでしょう。

そのためか、度々勝家の命令に従わず、独自の判断をする軍もありました。

一方、秀吉方の中核や要所を押さえていたのは、秀吉自身の家臣たちです。

黒田官兵衛やいわゆる【賤ヶ岳の七本槍】ですね。

黒田官兵衛/wikipediaより引用

賤ヶ岳の七本槍

加藤清正

福島正則

脇坂安治

片桐且元

平野長泰

糟屋武則

加藤嘉明

七本槍は、実は九本槍では?

なんて話もありますが、その詳細は以下の記事に譲りまして。

-

賤ヶ岳の七本槍って実は九本槍!? 戦場ではどんな活躍を? まんが戦国ブギウギ81話

続きを見る

ともかく、指揮系統がどれだけ徹底されていたかという点において、秀吉は勝家よりも勝っていたということになります。

それでも事態は膠着し、戦況はなかなか変わらず。

先に動いたのは秀吉でした。

美濃にいるはずの秀吉が突如帰還!

両軍共に陣(守り)を固め、先に攻めかかった方が不利になる――それゆえ戦況が動かずにいたのに、なぜ秀吉が先に動いたのか?

それは背後で織田信孝が挙兵して、岐阜に迫っていたからです。

前方に柴田勝家。

後方に織田信孝。

挟み撃ちに合えば危機は免れない。

そう判断した秀吉は、賤ヶ岳の戦場から離れて岐阜へと向かい、大垣城へ入ります。

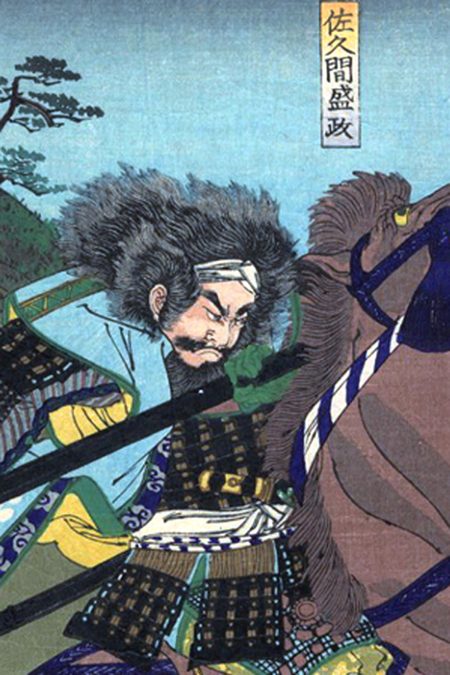

好機!とばかりに、ここで動いたのが鬼玄蕃として恐れられた佐久間盛政という武将でした。

『佐久間盛政秀吉ヲ襲フ』/wikipediaより引用

佐久間盛政は、信長に追放された佐久間信盛の親類です。

と同時に、母が柴田勝家の姉であり、勝家から見ると頼れる甥っ子でもありました。

盛政は、戦闘に長けたタイプであり、秀吉不在となった陣への攻撃を勝家に提言。いささか強引に軍を進めながら、中川清秀を討ち、高山右近の軍を退去させるという快挙を達成します。

すわ柴田軍の勝利か――。

と、そこで戦場に凄まじい速度で戻ってきたのが秀吉でした。

美濃から50km以上も走り続けた秀吉軍が、突如、佐久間盛政らに襲いかかったのです。

ここで並の武将でしたら、秀吉の出現に慌てふためき、散々に打ちのめされたでしょう。

しかし、さすが鬼玄蕃として知られる佐久間盛政。

襲いかかる秀吉軍に対して、殿部隊が見事な働きを遂げ、無事に退却を果たします。

さすがの秀吉もこれには腸(はらわた)煮えくり返ったようですが、そこですぐに頭を切り替えられるのが天賦の才なのかもしれません。

秀吉は、次なる敵を佐久間盛政の弟・柴田勝政と定め、ほとんど休む間もなく襲いかかったのです。

前田家の裏切りで勝負は確定

柴田勝政は、兄・盛政の撤退を補佐するため戦線に来ておりました。

そこで秀吉軍に見つかり、襲いかかられたのです。

兄を助けるはずが、一転、自身がピンチに陥る勝政。

これを助けるため、佐久間盛政は再び戦場へ戻ろうとするのですが、その最中、凄まじいサプライズが起きます。

味方だったはずの前田利家・前田利長が突如戦線を離脱したのです。

前田利家/wikipediaより引用

なぜ利家が柴田軍を離れ戦線離脱したか、明確な記録はありません。

「利家は、勝家と主従関係に近い間柄だったが、以前から秀吉とも旧友であり、どちらとも戦えなかった」

なんて話もありますが、柴田軍にとってみれば許しがたき裏切り行為にほかなりません。

もちろん起こってしまったものは仕方なく、これによって盛政の軍が総崩れとなり、同じころ、前田利家の撤退を“敗北”と勘違いした柴田勝家の本隊から逃亡兵が多数出るようになり、柴田勝家本隊は約半数(3,000ほど)にまで減ったと言います。

こうなると反撃=討死も同然。

勝家は迎撃を諦め、本拠にしていた北ノ庄城へ退却し、賤ヶ岳の戦いは秀吉方の勝利となりました。

このとき柴田勝家の家臣に面白いエピソードが残されています。

自ら犠牲になって戦場へとどまり、勝家に城へ戻るよう、強く提言した家臣(小姓頭)がいたのです。

毛受勝照「我こそは勝家なり!」

小姓頭の名は毛受勝照(めんじゅうかつてる)。

またの名を毛受家照と言い、かつて【長島一向一揆(1574年)】で柴田軍が馬印を敵に奪われた際、これを取り戻してきたというツワモノでした。

『太平記長嶋合戦』に描かれた毛受勝照(手にしているが黄金の馬印「金の御幣」)

名前が勝照あるいは家照であるのは、柴田勝家に許されたからであり、それだけ信頼されていたということがご理解いただけるでしょう。

賤ヶ岳での敗戦が半ば決まったとき、勝照は、主君の勝家に向かってこう言ったと伝わります。

「自分がここで敵を食い止めます。殿は城へ戻り、静かに腹をお斬りください」

そういうと500ほどの兵を引き連れ、勝家から受け取った馬印【金の御幣】を掲げ、「我こそは勝家なり!」と叫んで秀吉軍の攻撃を一身に受けたのです。

結果、秀吉軍はホンモノの勝家を捉えきることはできず、同時に、主君のために命を賭し、ついに力尽きた毛受勝照に感銘を受けることとなりました。

毛受勝照の働きもあり、勝家は無事に北ノ庄城へ帰還。

現在は福井城として知られる北庄城(北ノ庄城)

その後、妻になっていた信長の妹・お市と共に腹を切るのですが、その様子は以下の記事に詳しくありますので、よろしければご参照ください。

-

信長の妹・お市の方の生涯|浅井に嫁ぎ勝家と共に自害した波乱の一生を振り返る

続きを見る

いずれにせよ、この一戦で、その後の織田家の趨勢が決まったのは間違いありません。

秀吉天下人への大きな足がかりとなるのです。

なお、柴田軍を裏切った前田家に対し、退却の途中、利家と面会した柴田勝家が「今後は秀吉を頼るがよい」と言ったという逸話があります。

これは退却の時間や経路などからして現実には不可能。

豊臣政権のもとで五大老の重鎮になった前田家に対する忖度であった可能性が考えられます。

むろん、だからといって裏切った利家が悪いとは思いません。

生き残るためにとった判断であり、実際に加賀百万石の礎を築いたのですから、戦国時代であればそれが正解だったのでしょう。

👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅

あわせて読みたい関連記事

-

豊臣五大老・前田利家 “槍の又左”と呼ばれ加賀百万石の礎を築いた武将の生涯

続きを見る

-

柴田勝家の生涯|織田家を支えた猛将「鬼柴田」はなぜ秀吉に敗れたか

続きを見る

-

信長の妹・お市の方の生涯|浅井に嫁ぎ勝家と共に自害した波乱の一生を振り返る

続きを見る

-

佐久間盛政の生涯|鬼玄蕃と称された柴田勝家の甥は秀吉の誘いを笑って一蹴

続きを見る

-

摂津の戦国武将・中川清秀の生涯42年~秀吉の義兄弟は賤ヶ岳の戦場に散った

続きを見る

参考文献

- 楠戸義昭『激闘! 賤ヶ岳(歴史新書)』(洋泉社, 2018年7月4日, ISBN-10: 480031528X, ISBN-13: 978-4800315282)

Amazon: 商品ページ - 国史大辞典編集委員会 編『国史大辞典』(吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日(総刊行期間))

出版社: 吉川弘文館(ジャパンナレッジ紹介) |

紙書籍版刊行期間: 1979年3月1日~1997年4月1日